Abstract

-

Purpose

This study examined how nurse staffing and parental caregiving burden influence patient experiences in pediatric wards.

-

Methods

The sample included 326 parents of pediatric patients at a tertiary children’s hospital. Nurse staffing was measured using parent-perceived staffing adequacy (4-point scale) and registered nurse hours per patient day (RN HPPD). Parent experiences were evaluated using the Child Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (Child HCAHPS), with items rated on 3-, 4-, or 11-point scales and subsequently converted to scores on a 0–100 scale. Parents also reported their caregiving burden experienced during their child’s hospitalization.

-

Results

Among the Child HCAHPS domains, nurse–parent communication received the highest score, while lower scores were reported in child-specific domains, including teen involvement, quietness, and child comfort. Most parents (80.4%) stayed at the hospital either all or nearly all the time, and 63.5% perceived caregiving as burdensome. Commonly reported burdens included economic and work-related challenges, physical and psychological stressors, and responsibilities related to caring for other children. Higher levels of parent-perceived staffing adequacy and greater RN HPPD were significantly associated with better patient experiences.

-

Conclusion

Improving nurse staffing may alleviate parental caregiving burden and improve patient and parent experiences in pediatric wards.

-

Key Words: Caregiver burden; Child HCAHPS; Nurse staffing; Patient experience; Pediatric

-

주요어: 돌봄부담, Child HCAHPS, 간호사 배치수준, 환자경험, 아동

서론

1. 연구의 필요성

아동 입원환자는 2023년 기준 전체 입원환자의 5.6% (0∼19세, 입원일수 기준)로 적은 비중을 차지하고[

1], 나이 제한으로 투표권 등을 통해 자신의 권리를 주장하거나 이해관계자로서 보건의료 정책과정에 참여하는 데 제약이 따른다. 이러한 제약은 아동환자의 부모, 특히 어머니인 여성의 몫으로 남게 되는데, 이들 부모 역시 자신의 경제활동과 다른 자녀 돌봄 등으로 입원 중에 자녀와 자신이 경험한 의료서비스의 개선을 요구하는 데 어려움을 겪는다[

2]. 최근 필수의료의 한 영역으로 아동환자의 외래 및 입원서비스에 대한 보상강화가 이루어졌으나[

3], 여전히 아동환자는 보건의료정책에서 낮은 우선순위에 놓인다[

4]. 이러한 아동환자의 취약성은 국내 ‘환자경험평가’에서도 확인된다. 환자경험평가는 환자중심성에 기초하여 환자 관점에서 입원서비스의 질적 수준을 평가하는 것으로, 국내에서는 건강보험심사평가원이 2017년에 도입하여 2년 간격으로 2023년까지 네 차례 시행되었다[

5]. 그러나 평가대상자를 ‘만 19세 이상’으로 정의하고 있어 아동환자는 제외되고 있다[

5]. OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development)의 환자보고 경험지표에 근거하여 국내에서 2017년부터 매년 실시하는 의료서비스경험조사도 14세 이하 가구원은 조사대상에서 제외하고 있다[

6]. 반면, 미국에서는 성인 입원환자 대상의 환자경험평가(Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems, HCAHPS)와 별도로 아동 입원환자의 부모 또는 보호자를 대상으로 아동 환자경험평가(Child HCAHPS)를 실시하고 있다[

7]. 영국 National Health Service (NHS)도 성인 입원환자조사(Adult Inpatient Survey)와 아동•청소년 환자경험조사(Children and Young People's Patient Experience Survey)를 구분하여 실시하고 있다[

8]. 따라서 국내에서도 아동환자와 부모가 경험하는 입원서비스의 질을 평가하고 개선하는 것이 필요하다.

아동은 국가별 법제도 또는 정책 영역에 따라 다양하게 정의되며, 청소년기를 아동기와 분리하기도 하지만 일반적으로 영아부터 유아, 학령전기, 학령기, 청소년기까지의 성장발달 단계를 모두 포함한다[

9]. 일례로, 국내 아동복지법[

10]은 아동을 ‘18세 미만’으로 정의하여 청소년기를 포함하며, 국내 환자경험평가에서는 성인을 ‘19세 이상’으로 정의하므로 아동을 ‘0∼18세’로 간주할 수 있다[

5]. 미국 Child HCAHPS [

7]와 영국 아동•청소년 환자경험조사[

8]에서는 각각 아동을 ‘17세 이하’와 ‘15세 이하’로 정의하며, 병원에 입원한 아동환자의 권리를 보장하기 위한 European Association for Children in Hospital (EACH) 헌장[

11]에서는 아동을 ‘0∼18세’로 정의한다. 이러한 아동환자는 성인환자와 달리, 환자와 친숙하지 않은 간병인력을 고용하여 부모를 대신해 환자를 돌보도록 하기 어려우므로 부모의 돌봄부담이 크다. 특히 영유아 및 학령전기 아동은 부모와 분리된 낯선 병원환경에서 불안과 통증이 수반되는 의료서비스를 받기 어려우므로, 부모가 병원에 머물며 입원한 자녀를 돌봐야 하는 경우가 많다. 이에 EACH 헌장[

11]에서는 입원한 아동이 언제나 부모 또는 부모 대리인과 함께 있을 권리를 가지므로, 병원은 부모가 아동과 함께 지낼 수 있도록 충분한 공간과 시설을 제공할 것을 권고하고 있다. 세계보건기구[

12]도 의료기관이 입원 중인 아동을 부모와 분리해서는 안 되며, 부모가 아동의 병실에 머무를 수 있도록(rooming-in) 허용해야 함을 표준으로 제시하였다. 그러나 동시에 이러한 부모의 자녀 돌봄은 부모의 경제활동 중단, 다른 자녀 돌봄의 어려움, 신체•심리적 부담 등을 동반하므로[

2], 입원한 자녀를 돌보면서 부모가 경험하는 부담을 탐색하고 돌봄부담을 경감하는 것이 필요하다.

아동은 성장발달 단계에 따라 의사소통 능력과 일상생활수행 능력 등에서 현저한 차이를 보이므로, 간호사는 입원한 아동환자의 성장발달 단계를 고려하여 간호서비스를 제공해야 한다[

13]. 선행연구에 따르면 간호사 배치수준이 높을수록 환자경험이 긍정적이었는데, 간호사 배치수준은 간호사 1인당 환자수(또는 병상수), 환자가 인지한 간호사 배치수준의 적정성 등으로 평가하였다[

14-

17]. 간호사 1인당 환자수(또는 병상수)는 간호사 배치수준의 객관적인 평가지표이고, 환자가 인지한 간호사 배치수준의 적정성은 간호사 배치에 대한 ‘환자경험’을 반영하는 주관적인 평가지표이다[

14]. 국내연구에서는 간호사 1인당 병상수로 산정한 간호관리료 차등제 등급이 가장 좋은(1등급) 기관에서 간호사-환자 의사소통, 병원평가 등에서 점수가 높았다[

16]. 성인병동에서는 환자가 간호사 수가 충분하다고 인식할수록 환자경험이 긍정적인 것으로 나타났으며[

17], 최근 아동병동에서 수행된 연구에서도 부모가 인지한 간호사 배치수준이 적정할수록 환자경험이 더 긍정적인 것으로 보고되었다[

14]. 이러한 결과는 아동병동에서 환자중심의 긍정적 경험을 보장하기 위해 간호사의 적정 배치가 필수적임을 시사한다.

본 연구의 목적은 아동환자의 부모가 자녀의 입원 중에 겪은 경험(이하 환자경험)과 돌봄부담을 파악하고, 간호사 배치수준과 부모의 돌봄부담이 환자경험에 미치는 영향을 분석하는 것이다. 구체적으로는 (1) 배치수준을 간호사가 아동환자에게 제공한 간호시간과 부모가 인지한 배치수준의 적정성으로 파악하고, (2) 아동환자의 부모가 평가한 환자경험을 분석하고, (3) 부모의 돌봄부담을 확인하고, (4) 배치수준과 부모의 돌봄부담이 환자경험에 미치는 영향을 분석하는 것이다.

연구방법

1. 연구 설계

본 연구는 아동병동의 간호사 배치수준, 부모의 돌봄부담, 환자경험을 파악하고, 간호사 배치수준과 부모의 돌봄부담이 환자경험에 미치는 영향을 분석한 서술적 상관관계 연구이다.

2. 연구 대상

본 연구의 대상자는 서울에 소재한 상급종합병원 1개소의 아동병동 전체 8개 중 정신과 보호병동 1개를 제외한 7개 병동에서 2024년 9월 23일∼11월 1일 사이에 퇴원한 환자의 부모로 선정하였다. 연구 대상 포함 기준은 17세 이하이면서 병동에서 하룻밤 이상을 지내고(즉, 입원일과 퇴원일이 다름) 조사일에 퇴원하는 환자로 정하였다. 부모 선정기준은 퇴원일에 환자 곁을 지킨 부모로서, 부모 모두 환자와 함께 있었던 경우 부모 중 1명만 설문조사에 참여하였다. 조사일에 부모가 아닌 조부모, 기타 가족/친척 등이 상주한 경우 연구 대상에서 제외하였다. Child HCAHPS 가이드라인[

7]에 따르면 통계적으로 유효한 비교가 가능하기 위해서는 설문 완료자가 300명 이상이어야 하므로, 본 연구에서도 대상자 선정기준을 충족한 398명의 부모에게 설문조사를 안내하였고, 그중 329명이 참여하였다(응답률 82.7%). 그중 주요 변수에 응답하지 않은 3명은 제외하여 최종 326명이 분석에 포함되었다. 7개 병동별 응답자수는 최소 30명에서 최대 94명으로 분포하였다.

1) 부모가 인지한 간호사 배치수준 적정성

간호사 배치수준에 대한 부모의 ‘경험’을 반영하는 주관적 지표로서 부모가 인지한 간호사 배치수준의 적정성을 평가하였다. 배치수준의 적정성은 “이 병동에는 양질의 간호를 제공하기 위해 간호사가 얼마나 충분하다고 생각하십니까?”의 1개 문항으로 질문하였고, 4점 척도(매우 부족, 부족, 충분, 매우 충분)로 답하였다.

2) 간호사가 제공한 환자 1인당 1일 간호시간

간호사 배치수준의 객관적 지표로서, 선행연구[

18]에 근거하여 간호사가 환자 1명에게 제공한 1일 간호시간(registered nurse hours per patient day, RN HPPD; 이하 간호시간)을 산출하였다. 간호시간은 설문조사가 진행된 기간에 일별 간호시간을 일별 환자수로 나누어 계산하였다. 일별 간호시간은 해당일에 근무한 간호사(수간호사, 교육 중인 신입간호사, 교육간호사, 진료지원 간호사 제외)의 정규 근무시간(시작∼종료, 휴게시간 0.5시간 제외)인 낮번 8.0시간, 초번 7.5시간, 밤번 8.5시간, 중간번 8.0시간의 합계로 산출하였고, 초과 근무시간은 고려하지 않았다. 예를 들어 낮번, 초번, 밤번에 각 3명, 중간번 1명이 근무한 날의 일별 간호시간은 80시간이다. 일별 환자수는 선행연구[

19]에 따라 해당일에 24시간 계속 재원한 환자는 1명, 입원/퇴원/전출입 환자는 0.5명, 당일 입퇴원 환자는 1명으로 간주하였다. 환자별 간호시간(RN HPPD)은 입원기간(입원일∼퇴원일) 동안의 일별 간호시간의 평균값으로 산출하였다. 예를 들어 환자가 10월 1일에 입원해서 5일에 퇴원했다면 5일간의 일별 간호시간 5개의 평균값으로 간호시간을 계산하였다. 단, 재원일수가 14일을 초과한 경우, 퇴원일로부터 직전 14일간 일별 간호시간의 평균값으로 계산하였다.

• 일별 간호시간=(8.0×낮번 간호사수)+(7.5×초번 간호사수)+(8.5×밤번 간호사수)+(8.0×중간번 간호사수)

• 일별 환자수=24시간 재원환자수+0.5×(퇴원+전출)+0.5×(입원+전입)+당일 입퇴원

=0시기준 환자수-0.5×(퇴원+전출)+0.5×(입원+전입)+당일 입퇴원

• 간호시간=일별 간호시간/일별 환자수

3) 환자경험

환자경험은 선행연구[

14]에서 번역한 Child HCAHPS로 측정하였다. 선행연구[

14]에서는 Child HCAHPS 번역 가이드라인[

20]에 따라 번역팀(아동병동 7년 경력 간호사 1명, 간호관리학 교수 1명, 번역자 2명, 평가자 1명 포함)이 영문에서 국문으로 번역하였고, 번역본의 타당도와 신뢰도를 보고하였다. ‘nurses’와 ‘doctors’는 각각 간호사와 의사로 번역했으나, 여러 직종을 포괄하는 ‘제공자(providers: nurse, doctor, nurse practitioner or physician assistant)’는 본 연구목적에 부합하도록 ‘간호사’로 번역하였다[

14]. 본 연구팀은 선행연구[

14]에서 번역한 Child HCAHPS에 대해 아동병동 수간호사 10명으로부터 전문가 검토를 받아 일부 문항의 문구를 수정하여 사용하였다.

Child HCAHPS는 5개 차원-부모와의 의사소통(communication with parents), 아동과의 의사소통(communication with children), 안전과 안위(attention to safety and comfort), 병원 환경(hospital environment), 전반적 평가(global ratings)와 18개 영역, 39개 문항으로 구성되었다. 각 문항은 3점 척도(아니다, 다소 그랬다, 확실히 그랬다) 또는 4점 척도(예: 전혀 그렇지 않았다, 가끔 그랬다, 대부분 그랬다, 항상 그랬다)로 측정하였다. 전반적 평가 영역 중 병원평가(hospital rating)는 0점(최악의 병원)에서 10점(최고의 병원)의 11점 척도로 평가하였다. 환자에 따라 입원 중 경험하지 않았을 가능성이 있는 항목, 예를 들어 응급실을 통한 입원, 호출벨 사용, 통증, 10대 자녀(13세 이상) 등은 해당 항목을 경험했는지 질문하고 ‘예’라고 답한 부모만 관련 문항에 답하였다. 2개 이상의 문항으로 구성된 10개 영역 중 6개 영역의 Cronbach’s α는 .78∼.91이었고, 나머지 4개 영역은 .70보다 낮았다(지속적으로 정보 받음=.63, 아동의 안위=.58, 약물 관련 의사소통=.56, 오류와 걱정=.35). Child HCAHPS 개발 당시의 연구에서도 ‘지속적으로 정보 받음’을 제외한 3개 영역의 Cronbach’s α가 각각 .63, .43, .26으로 낮았는데, 이는 영역별 항목이 개념적으로는 관련되어 있지만 비교적 서로 다른 돌봄 과정을 반영하는 항목들로 구성되었기 때문으로 보고되었다[

21].

4) 부모의 돌봄부담

부모의 돌봄부담을 평가하기 위해 연구팀이 초기 문항을 개발하고, 아동병동 수간호사 10명의 전문가 검토를 거쳐 12개 문항으로 확정하였다. 먼저, 입원한 자녀를 돌보는 것이 부모의 일상적 삶의 유지에 부담을 준 정도(4점 척도: 전혀 부담되지 않았다∼매우 부담되었다)와 돌봄으로 인해 가장 부담되었던 것(주관식), 자녀 입원 전 경제활동 여부, 자녀 입원으로 인한 경제활동의 변화, 입원한 자녀 외의 자녀수/연령, 입원 중 다른 자녀의 주돌봄자를 질문하였다. Child HCAHPS에 포함된 ‘입원 중 병원에 머문 정도’ 항목은 5점 척도(머물지 않았다, 약간의 시간에, 어느 정도의 시간에, 대부분 시간에, 모든/또는 거의 모든 시간에)로 질문하였다. 다음으로 병원 여건이 갖추어져 부모가 자리를 비울 수 있다면 병원 밖에서 머물고 싶은지 여부와 원하는 시간대(주관식), 그 시간대에 하고 싶은 것, 부모가 자리를 비울 수 있다 하더라도 자녀 곁을 반드시 지켜야 한다고 생각하는 시간대(주관식), 입원한 자녀를 돌보며 가장 힘들었던 점(주관식)을 질문하였다.

5) 환자와 부모 특성

환자와 부모의 특성으로 Child HCAHPS에 포함된 환자 특성(연령, 성별, 건강수준)과 응답자 특성(환자와의 관계, 연령대, 교육수준)을 포함하였다. 그밖에 입원일과 퇴원일을 수집하여 재원일수를 계산하였고, 이전에 연구 대상 병원에 입원한 적이 있는지 추가로 질문하였다.

4. 자료 수집 방법

간호사 배치수준 지표인 간호시간 산출을 위해 연구자가 연구 대상 병원의 전산시스템에 입력된 병동별, 일자별 근무 간호사수와 환자수를 수집하였다. 부모가 인지한 배치수준의 적정성과 환자경험, 돌봄부담을 묻는 설문조사는 퇴원일에 환자의 부모를 대상으로 실시하였다. 연구 대상 병원 소속이 아닌 연구원이 병동을 방문하여 간호사로부터 퇴원환자 명단과 병실을 파악하고, 환자 부모를 방문하여 설문조사 목적과 방법을 설명하고 참여의사를 확인하였다. 연구참여에 동의한 부모는 동의서에 서명한 후 설문지를 작성하였다. 작성을 마친 부모는 연구원이 미리 제공한 개인봉투에 설문지를 넣고 봉인하였다. 연구원은 봉인된 봉투를 수거하고 소정의 답례품을 제공하였다.

5. 자료 분석 방법

환자와 부모의 일반적 특성은 빈도와 백분율, 평균과 표준편차로 제시하였다. Child HCAHPS의 18개 영역별 점수는 두 가지 점수, 최고응답(top-box) 점수와 선형화(linear mean) 점수로 계산하였다. 최고응답 점수는 본 연구결과와 Child HCAHPS 선행연구 결과[

22]를 비교하기 위해 산출하였고, 선형화 점수는 건강보험심사평가원에서 성인 환자를 대상으로 실시한 환자경험평가 결과[

23]와 비교하기 위해 산출하였다. 최고응답 점수는 Child HCAHPS [

22]가 의료기관 단위에서 산출하는 방식으로, 문항별로 가장 긍정적인 답(top-box)을 선택한 응답자의 백분율을 계산하고, 해당 영역의 문항별 백분율의 평균값을 산출한다. 일례로 ‘간호사-부모 의사소통’ 영역 3개 문항에서 가장 긍정적인 답인 ‘항상 그랬다’를 선택한 응답자가 각각 80%, 85%, 90%이면, 최고응답 점수는 3개 백분율의 평균값인 85점으로 산출한다. 본 연구에서는 의료기관 단위가 아닌 참여자 개인별 최고응답 점수를 계산해야 하므로, 가장 긍정적인 응답을 100점으로, 나머지 응답은 0점으로 변환한 후, 해당 영역의 문항별 변환점수의 평균값으로 산출하였다. 0점에서 10점으로 응답한 ‘병원평가’ 항목은 Child HCAHPS [

22]와 동일하게 9∼10점은 100점으로, 0∼8점은 0점으로 변환하였다.

선형화 점수는 미국 HCAHPS [

24]와 국내 환자경험평가[

23]에서 사용하는 방식으로, 가장 부정적인 응답을 0점으로, 가장 긍정적인 응답을 100점으로 변환하고, 그 중간 응답은 일정한 간격으로 선형화한 값이다. 예를 들어 ‘간호사-부모 의사소통’ 영역(3개 문항, 4점 척도)의 선형화 점수는 ‘전혀 그렇지 않았다’ 0점, ‘가끔 그랬다’ 33점, ‘대부분 그랬다’ 67점, ‘항상 그랬다’ 100점으로 변환한 후, 3개 문항의 변환점수 평균값으로 산출하였다. ‘병원평가’ 영역(1개 문항, 11점 척도)의 경우, 0점은 0점, 1점은 10점, 10점은 100점 등으로 변환하여 선형화 점수를 산출하였다.

돌봄부담을 평가한 객관식 항목은 기술통계로 분석하였고, 주관식 문항인 ‘입원한 자녀를 돌보는 것으로 인해 가장 부담되었던 것’과 ‘입원한 자녀를 돌보면서 가장 힘들었던 점’은 두 명의 연구자가 부모의 응답 중 다빈도로 언급된 내용을 몇 개의 범주로 분류하고, 다빈도 범주에 해당하는 내용을 언급한 부모의 백분율로 제시하였다. 병원 밖에 머물고 싶은 시간대와 환자 곁을 반드시 지켜야 한다고 생각하는 시간대는 한 시간 간격으로 해당 시간을 포함하여 응답한 부모의 백분율로 계산하였다. 예를 들어 어머니 A는 오후 5∼7시, 어머니 B는 오후 6∼8시에 자녀 곁을 지켜야 한다고 응답했다면, 오후 5∼6시에는 1명, 6∼7시에는 2명, 7∼8시에는 1명으로 계산하였다.

환자와 부모 특성, 간호사 배치수준, 부모의 돌봄부담이 환자경험에 미치는 영향을 파악하기 위해 다중선형회귀분석을 실시하였다. 종속변수인 환자경험은 전체 39개 항목의 평균값인 최고응답 종합점수와 선형화 종합점수를 산출하여 각각의 회귀모델에 포함하였다. 따라서 최고응답 종합점수와 선형화 종합점수가 높을수록 환자경험이 긍정적인 것을 의미한다. 환자와 부모가 경험하지 않아 응답하지 않은 문항(예: 호출벨 사용, 통증 등)은 결측치가 아니므로, 해당 문항을 제외한 나머지 문항의 종합점수를 계산하였다.

6. 윤리적 고려

본 연구는 연구 대상 의료기관의 의학연구윤리심의위원회로부터 승인을 받았다(No. H-2407-060-1551). 연구 대상자의 자발적 참여를 보장하기 위해 연구 대상 병원 소속이 아닌 외부 연구원이 연구 대상 병동을 방문하여 환자 부모에게 연구 목적과 내용을 설명하고, 환자 부모는 연구참여 동의서를 작성한 후 설문지를 작성하였다. 분석한 데이터에는 환자나 부모를 식별할 수 있는 성명이나 등록번호, 주소, 휴대전화번호 등이 포함되지 않았다.

연구결과

1. 환자와 부모의 일반적 특성

환자의 평균 연령은 7.6세로 1∼7세가 38.7%를 차지하였다. 입원한 자녀의 건강수준으로는 ‘좋다’고 답한 부모가 38.3%로 가장 많았다(

Table 1). 평균재원일수는 7.0일이었고, 입원환자의 54.3%는 이전에 연구 대상 병원에 입원한 적이 있었다. 부모의 연령은 40대가 53.1%로 가장 많았고, 응답자가 환자의 어머니인 경우가 78.8%였고, 교육수준은 대학졸업자가 69.9%로 가장 많았다.

배치수준의 적정성 질문에는 충분하다(46.0%), 부족하다(35.0%), 매우 충분하다(15.3%), 매우 부족하다(3.7%) 순으로 많았다(

Table 1). 간호시간(RN HPPD)은 평균 3.97시간으로, 이를 근무조별 간호사 1인당 환자수로 환산하면 6.0명(=24시간/3.97), 간호사-환자 비는 1:6에 해당하였다.

최고응답 종합점수는 100점 만점 중 58.9점이었다. 18개 영역 중에서 ‘간호사-부모 의사소통’이 78.3점으로 가장 높았고, 다음으로 ‘호출벨 누른 후 신속하게 도움 받음’(76.7점)과 ‘응급실에서 지속적으로 정보 받음’(72.7점)이 70점 이상이었다(

Table 2). 반대로 ‘병실 주변이 밤에 조용함’이 25.2점으로 가장 낮았고, 다음으로 ‘10대 환자를 참여시킴’(32.9점)과 ‘아동의 안위’(40.6점)가 50점 이하로 낮았다. 선형화 종합점수는 100점 만점 중 77.6점이었고, 선형화 점수에서도 ‘간호사-부모 의사소통’(92.2점)과 ‘호출벨 누른 후 신속하게 도움 받음’(91.5점)이 90점 이상으로 가장 높았고, ‘10대 환자를 참여시킴’(57.9점), ‘병실 주변이 밤에 조용함’(60.7점), ‘아동의 안위’(62.9점) 순으로 점수가 가장 낮았다. 최고응답 점수와 선형화 점수의 순위를 비교했을 때, 최고 또는 최저 순위에서는 유사했으나, 가운데 순위에서는 차이를 보였다. 예를 들어 ‘약물 관련 의사소통’은 최고응답 점수에서는 7위였으나 선형화 점수에서는 14위로 낮았다. 최고응답 점수와 선형화 점수의 차이가 가장 컸던 항목은 ‘병실 주변이 밤에 조용함’과 ‘타인에게 이 병원 추천’이었다.

입원한 자녀를 돌보는 것이 자신의 일상적인 삶을 유지하는 데 얼마나 부담이 되었는지 질문했을 때, 152명(46.6%)이 ‘부담되었다,’ 55명(16.9%)이 ‘매우 부담되었다’고 답하였다(

Table 3). 이들 207명이 ‘입원한 자녀 돌봄으로 인해 가장 부담되었던 것’(주관식)으로 답한 내용을 분류했을 때(중복 가능), 42.0%의 부모가 경제적 부담과 직장 생활 문제를 가장 빈번하게 언급하였고, 다음으로 입원한 자녀 돌봄으로 인한 신체적, 심리적 부담(30.0%)과 다른 자녀 돌봄부담(27.1%)을 언급하였다. 자녀 입원 전에 경제활동(직장인, 자영업자, 프리랜서 등)을 한 부모는 215명(66.0%)이었고, 이들 중 자녀 입원으로 인해 경제활동에 변화가 없었던 부모는 9.3%에 그쳤고, 나머지 부모는 ‘일시적 결근(연차, 휴가 사용 등)’ (57.2%), ‘휴직’ (12.1%), ‘사직(경제활동 중단)’ (11.2%) 등의 변화를 겪었다. 입원한 자녀 외에 다른 자녀가 있는 부모는 63.2%였고, 다른 자녀의 평균 연령은 10.7세였다. 입원 중에 다른 자녀를 주로 돌본 사람은 응답자의 배우자(54.4%), 자녀의 조부모(31.1%)가 가장 많았고, ‘혼자 지냈다’고 답한 부모도 5명 있었다.

자녀 입원 중에 병원에 머문 정도를 질문했을 때 ‘모든, 또는 거의 모든 시간에’라고 답한 부모가 80.4%로 가장 많았다(

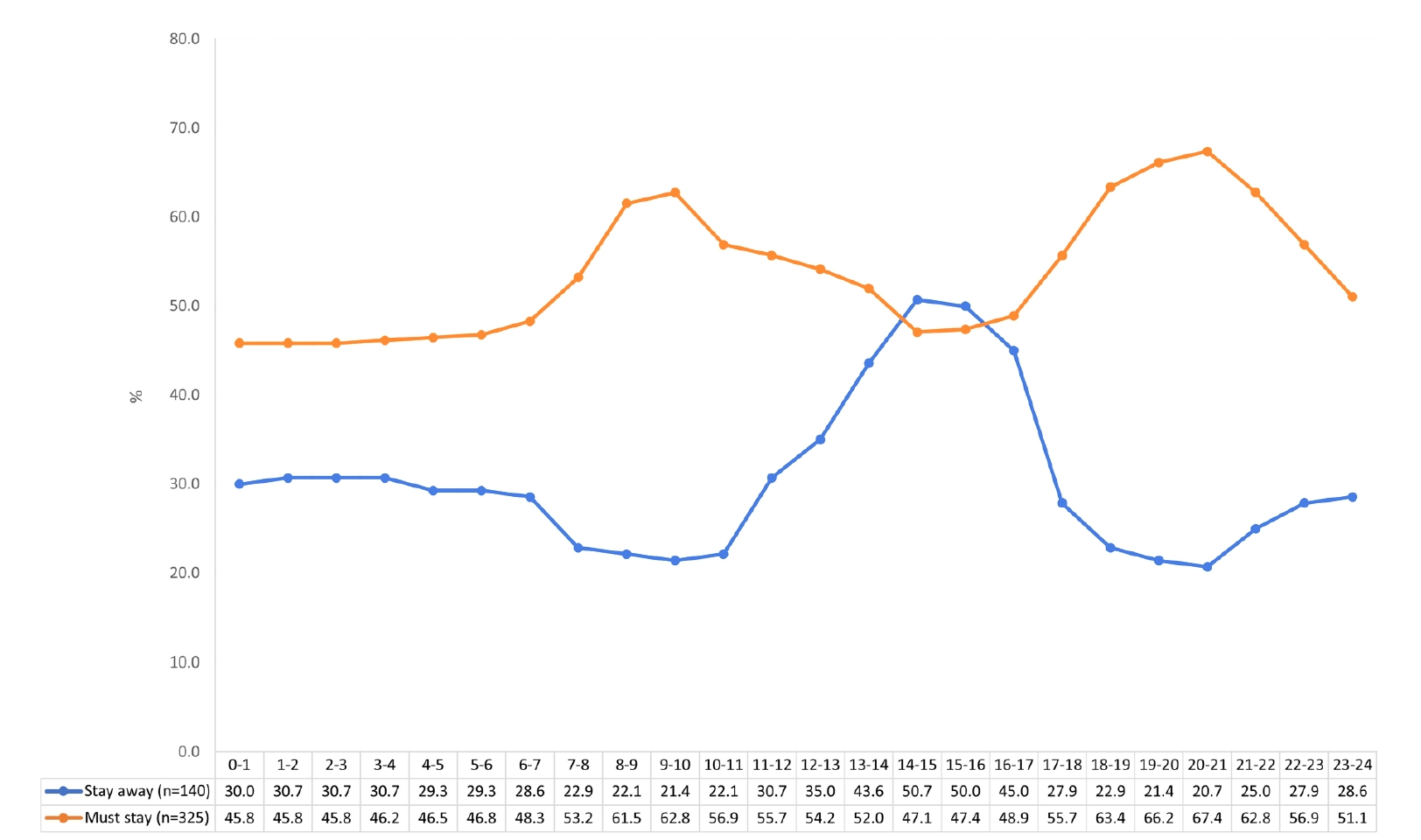

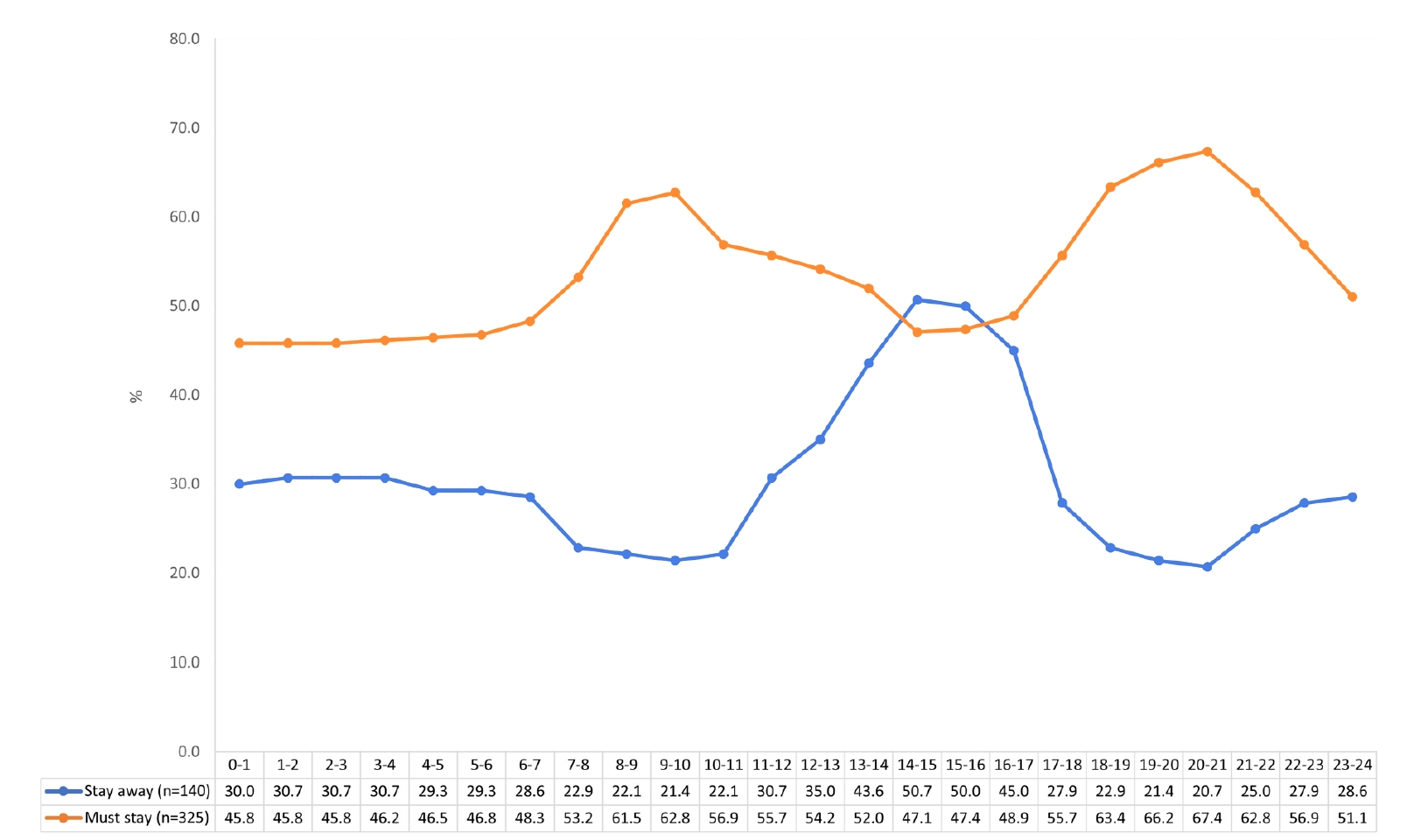

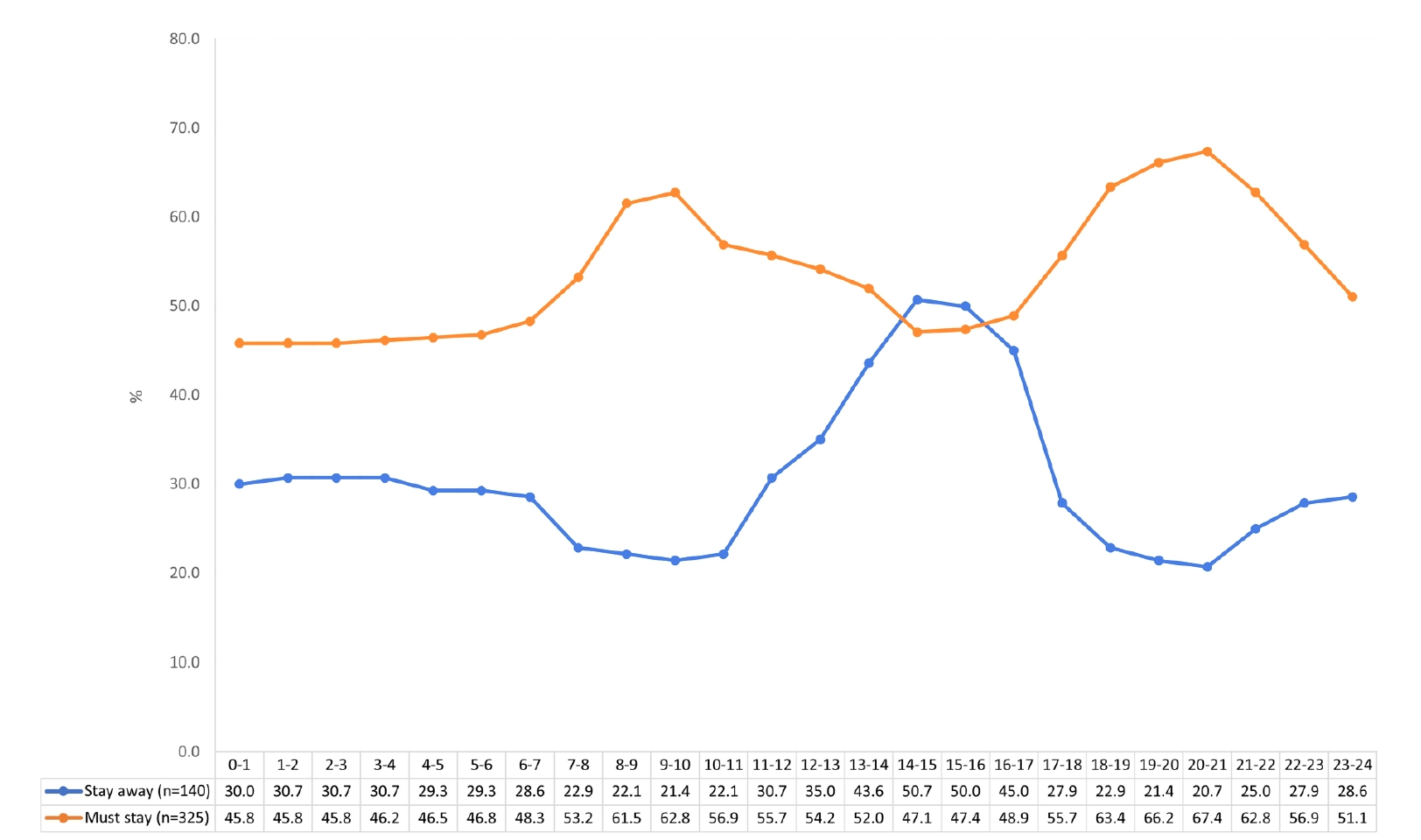

Table 3). 병원 여건이 갖추어져 부모가 자리를 비울 수 있다면 병원 밖(자택 등)에 머물고 싶다고 답한 부모는 140명(42.9%)이었다. 환자의 연령군에 따라 병원 밖에 머물고 싶다고 답한 부모의 백분율을 분석했을 때, 1세 미만에서는 29.7% (=11/37)로 가장 낮았고, 자녀 연령대가 높아질수록 증가하여 13∼17세에서는 54.7%로 가장 높았다. 병원 밖에 머물고 싶은 시간은 평균 7.3시간이었다. 0시에서 24시까지 1시간 간격으로 병원 밖에 머물고 싶다고 답한 부모의 백분율을 계산했을 때, 오후 2∼4시에서 가장 높았고 오전 7∼11시와 오후 6∼9시에서 낮았다(

Figure 1). 이 시간대에 병원 밖에서 가장 먼저 하고 싶은 것은 ‘휴식과 수면 등 자기돌봄’ 52.1%, ‘다른 자녀 돌봄’ 20.0%, ‘직장업무 또는 경제활동’ 16.4% 순이었다. 반대로 병원 여건이 갖추어져 부모가 자리를 비울 수 있다고 하더라도, 부모로서 입원한 자녀 곁을 반드시 지켜야 한다고 생각하는 시간은 평균 13.4시간이었다. 자녀 곁을 반드시 지켜야 한다고 생각하는 시간대는 오후 6∼10시와 오전 8∼10시에서 높았고, 자정∼오전 6시에서 낮았다(

Figure 1). 입원한 자녀를 돌보면서 가장 힘들었던 점(주관식, 중복 가능)으로, 불편한 시설(침대, 화장실 등), 보호자 한 명만 상주할 수 있어 자리를 비울 수 없음, 소음(아기 우는 소리 등), 아동을 배려한 환경 부족(공간, 장난감, 활동 등), 부모의 자기돌봄(식사, 수면 등) 어려움 등을 언급하였다.

Child HCAHPS 최고응답 종합점수와 선형화 종합점수의 회귀모형은 통계적으로 유의하였고(

p<.001), 회귀모형의 설명력(adjusted R

2)은 최고응답 종합점수에 대해 22.0%, 선형화 종합점수에 대해 19.9%였다(

Table 4). 최고응답 종합점수의 다중회귀분석에서 환자경험의 유의한 영향요인은 환자의 건강수준, 부모의 교육수준, 부모가 인지한 간호사 배치수준의 적정성, 간호시간이었다. 최고응답 종합점수는 환자의 건강상태가 ‘훌륭하다’고 답한 부모가 ‘나쁘다’고 답한 부모보다 20.1점 높았고(

p=.004), 대학졸업자인 부모가 고등학교 졸업 이하인 부모보다 9.1점 낮았다(

p=.015). 간호사 배치수준이 ‘매우 충분하다’고 답한 부모가 ‘매우 부족하다’고 답한 부모보다 23.0점 높았고(

p=.006), 간호시간이 1시간 증가할수록 4.0점 증가하였다(

p=.028).

선형화 종합점수를 종속변수로 한 다중회귀분석에서도 환자의 건강상태가 ‘훌륭하다’고 답한 부모가 ‘나쁘다’고 답한 부모보다 11.3점 높았고(p=.006), 대학졸업자인 부모가 고등학교 졸업 이하인 부모보다 4.5점 낮았다(p=.039). 간호사 배치수준이 ‘매우 충분하다’고 답한 부모가 ‘매우 부족하다’고 답한 부모보다 14.3점 높았고(p=.004), 간호시간이 1시간 증가할수록 2.3점 증가하였다(p=.034). ‘모든, 또는 거의 모든 시간에’ 병원에 머문 부모가 ‘머물지 않음’, ‘약간의 시간에’, 또는 ‘어느 정도의 시간에’ 머문 부모보다 6.8점 높았다(p=.045).

논의

본 연구에서 아동병동의 환자경험 선형화 종합점수는 77.6점으로, 2023년에 상급종합병원과 종합병원 374개 기관에서 실시한 성인 환자경험평가[

23]의 종합점수(82.4점)보다 4.8점 낮았다. 성인과 아동의 환자경험 문항이 다르게 구성되어 직접적인 비교가 어려우나, 유사한 영역별로 비교하면 아동병동의 ‘간호사-부모 의사소통’(92.2점)과 ‘간호사-아동 의사소통’(86.4점) 점수가 성인의 간호사 영역(85.0점)보다 높았고, 병원평가 점수(86.3점)도 성인(85.2점)보다 약간 높았다. 그러나 아동 특성이 반영된 3개 영역(‘10대 환자를 참여시킴,’ ‘병실 주변이 밤에 조용함,’ ‘아동의 안위’)의 점수가 70점 미만으로 매우 낮았고, 이에 따라 종합점수가 하락하였다. ‘10대 환자를 참여시킴’ 점수가 낮은 것은 간호사가 10대 환자를 치료 논의에 참여시키고 퇴원 준비와 퇴원 후 자기관리에 대해 환자와 대화하는 것이 부족했음을 의미한다. 따라서, 적극적인 의사소통을 통해 청소년 환자가 자신의 요구를 자유롭게 표현할 수 있도록 지지하고, 병원생활과 치료 의사결정에 필요한 교육을 제공하여 이들의 존엄성과 권리를 보장해야 한다[

25]. 저조한 ‘10대 환자 참여시킴’은 ‘간호사-아동 의사소통’ 점수가 ‘간호사-부모 의사소통’ 점수보다 낮은 것과도 연결된다. 간호사가 환자인 아동과 의사소통에 상대적으로 소극적인 것은, 환자 상태와 간호요구를 사정하기 위해 직접 아동과 대화하기보다는 부모와의 대화에 의존하고, 다양한 연령대의 아동과 의사소통(경청, 알기 쉽게 설명, 질문하도록 격려)하는 데 익숙하지 않기 때문이다[

13]. EACH 헌장[

11]에 따르면, 아동은 나이에 맞게 이해할 수 있도록 정보를 제공받을 권리가 있고, 아동의 신체적, 정서적, 발달적 요구에 대응할 수 있는 훈련과 능력을 갖춘 인력에 의해 돌봄을 받아야 한다. ‘병실 주변이 밤에 조용함’ 영역은 성인 환자경험평가에 포함되지 않아 비교할 수 없으나, 연구 대상 병동에서 다인실 병상이 대부분을 차지하는 상황(6인실 이상 64.8%, 5인실 12.0%, 2인실 16.8%, 1인실 6.4%)을 고려할 때, 같은 병실에서 부모가 통제할 수 없는 울음이나 다른 아동의 상태 악화 등으로 병실과 주변을 조용하게 유지하기 어려웠을 것이다. 병실 소음은 아동과 부모의 휴식과 수면을 방해하고 신체적, 정신적 부담을 증가시키므로, 아동병동은 1인실과 2인실의 비중을 높이고 1인실에도 건강보험을 적용할 것을 제안한다. ‘아동의 안위’ 점수가 낮은 것은 간호사가 아동의 평상시 행동과 두려움을 가라앉히는 방법을 부모에게 물어보고, 아동의 나이에 맞게 대화, 행동하고, 아동을 위한 물품(장난감, 책 등)을 갖추는 데 부족했음을 의미한다. 최하위 3개 영역과 종합점수를 향상하기 위해서는 교육과 훈련을 통해 간호사가 10대를 포함한 다양한 연령대의 환자와 의사소통하는 역량을 키우고, 1∼2인실을 확대하고, 신생아부터 10대에 이르기까지 아동친화적 병원환경을 마련해야 한다.

본 연구에서 보고한 최고응답 점수를 2024년 미국 40개 병원에서 실시한 Child HCAHPS 최고응답 점수(응답자: 부모, 조부모 등 포함)와 비교하면[

22], ‘호출벨 누른 후 신속하게 도움 받음’(본 연구 76.7 vs. 미국 72)과 ‘오류 예방과 오류 관련 걱정이 있을 때 어떻게 알릴 수 있는지 설명’(63.0 vs. 62) 두 개 영역에서만 높았고, 나머지 영역에서는 큰 차이로 낮았다. 가장 큰 점수 차이를 보인 영역은 ‘10대 환자를 참여시킴’(32.9 vs. 74)과 ‘병실 주변이 밤에 조용함’(25.2 vs. 66)이었다. 간호사 영역인 ‘간호사-부모 의사소통’(78.3 vs. 86)과 ‘간호사-아동 의사소통’(68.1 vs. 77) 영역은 점수 차이가 가장 적었다. 이러한 점수 차이는 사회문화적 차이를 고려하더라도 아동병동의 환자경험 개선이 필요함을 시사한다. 나아가 영국 NHS 아동•청소년 환자경험조사[

8]에서는 아동 연령대(0∼7세, 8∼11세, 12∼15세)별로 다른 설문지를 사용하고, 8∼11세와 12∼15세에서는 아동이 직접 응답하는 섹션을 구성하여 아동의 참여를 보장하므로, 국내에서 아동 환자경험평가를 도입할 때 아동이 직접 자신의 경험을 평가할 수 있도록 설계할 것을 제안한다.

부모의 돌봄부담에 관한 질문에서 전체 부모의 80.4%가 모든, 또는 거의 모든 시간에 병원에 머물렀고, 63.5%가 입원한 자녀 돌봄이 자신의 일상적인 삶을 유지하는 데 (매우) 부담되었다고 응답하였다. 부모는 입원한 자녀 돌봄으로 인해 경제활동 제한과 신체적, 정신적 부담, 다른 자녀 돌봄부담을 겪었고, 더욱이 환자의 54.3%가 이전에 연구 대상 병원에 입원한 적이 있어 반복적인 입원은 이러한 돌봄부담을 가중시킬 것이다[

2]. 병원 여건이 갖추어져 부모가 자리를 비울 수 있다면 병원 밖에 머물고 싶다고 답한 부모는 42.9%로, 이 시간에 휴식과 수면 등의 자기돌봄과 다른 자녀 돌봄 등을 하겠다고 응답하였다. 이러한 부모의 돌봄부담을 경감시키기 위해서는 모든 아동병동에 간호•간병통합서비스를 제공하여, 부모가 경제활동과 자기돌봄, 다른 자녀 돌봄 등을 위해 언제나 환자 곁을 떠날 수 있도록 해야 한다. 동시에 부모의 병원 상주를 허용함으로써 아동환자의 권리를 보장해야 한다. 현재 간호•간병통합서비스 병동(이하 통합병동)에서는 보호자가 상주하지 않는 것을 원칙으로 하고, 아동환자 등의 정서적 지지가 필요한 경우 ‘보호자 상주 확인서’를 작성하면 보호자 상주가 한시적으로 허용된다[

26]. 따라서 아동의 권리를 보장하면서 부모의 돌봄부담을 경감하는 아동병동만의 간호•간병통합서비스 제공원칙을 수립하고 이에 필요한 시설과 인적자원을 투입해야 한다. 부모 상주가 용이하도록 아동 바로 옆에 부모 침대를 배치하고, 아동과 부모가 함께 사용할 수 있는 식사 공간과 욕실[

11] 등을 마련하도록 의료법 시행규칙에 통합병동 필수 시설로 명시하는 것이 필요하다. 또한 본 연구에서처럼 부모가 병원 밖에 머물고 싶은 시간대와 반드시 환자 곁을 지켜야 한다는 시간대를 파악하여 인력배치에 반영하는 것이 필요하다. 예를 들어, 간호사의 야간근무에 해당하는 오후 11시∼오전 7시에 반드시 환자 곁을 지켜야 한다고 답한 부모의 백분율이 낮았으므로, 부모 부재 시에 간호사는 아동의 수면과 정서적 지지 등을 위한 돌봄을 늘려야 할 것이다.

본 연구에서 평균 간호시간(RN HPPD)은 3.97시간으로, 이를 근무조별 간호사 1인당 환자수로 환산하면 1:6에 해당하였다. 이는 의대증원 관련 전공의 집단행동으로 재원환자수가 감소하면서 평소보다 좋은 수준이었다. 그럼에도 부모의 38.7%는 간호사가 (매우) 부족하다고 답하였고, ‘매우 부족’하다고 답한 부모가 ‘매우 충분’하다고 답한 부모보다 환자경험 선형화 종합점수가 14.3점 낮았다. 또한 간호시간이 1시간 증가할수록 선형화 종합점수가 2.3점 증가하였다. 미국 캘리포니아주에서도 아동병동의 간호사 최소 배치기준(1:4)을 내외과병동 배치기준(1:5)보다 높게 적용하고 있으므로[

27], 국내에서도 아동병동과 성인병동 배치기준을 구분하여 아동병동 배치기준을 성인병동보다 높게 적용하고, 이를 통해 아동병동의 환자경험을 개선하는 것이 필요하다.

아동병동의 간호사 배치수준은 현행 입원료 소아가산을 활용하여 높일 수 있다. 2024년 3차 상대가치 개편에서 소아가산이 강화됨에 따라 일반병동 입원료의 경우 1세 미만 아동은 50%, 1세 이상 8세 미만 아동은 30%를 가산하고 있다[

28]. 통합병동에서도 간호•간병료에 소아가산(1세 미만 30%, 1세 이상 8세 미만 10%)을 적용하고 있다[

26]. 예를 들어 상급종합병원 통합병동의 간호사 배치기준이 1:5, 간호조무사 배치기준이 1:12일 때 간호•간병료는 133,850원이고, 1세 미만 아동의 간호•간병료는 174,000원이다(=133,850원×130%) [

29]. 본 연구에서 1세 미만과 1세 이상 8세 미만인 환자는 각각 11.3%, 38.7%로, 전체 환자의 50.0%가 소아가산을 적용받는 연령대였다. 간호관리료와 간호•간병료는 간호인력 인건비를 보전하는 건강보험수가이므로, 소아가산은 간호인력 배치수준을 높이는 데 사용해야 한다. 예를 들어 간호사 배치기준이 1:5이면, ‘1세 미만’ 아동은 간호•간병료 소아가산 30%를 사용하여 1:3.8(=5/130%)로, 만일 일반병동 입원료처럼 소아가산을 50%로 상향하면 1:3.3 (=5/150%)으로 간호해야 한다. ‘1세 이상 8세 미만’ 아동은 소아가산 10%를 사용하여 1:4.5 (=5/110%)로 간호해야 한다. 이는 동시에 ‘1세 미만’ 1명은 성인환자 1.3명, ‘1세 이상 8세 미만’ 1명은 성인환자 1.1명임을 의미한다. 일례로 간호사가 ‘1세 미만’ 3명과 ‘1세 이상 8세 미만’ 1명을 간호하면 이들 환자 4명은 성인환자 5명[=(1.3×3명)+(1.1×1명)]에 해당하므로, 소아가산을 적용하여 5명이 아닌 4명을 간호해야 1:5 배치기준을 따르는 것이다. 또한, 소아가산을 적어도 11세까지 확대 적용하여 아동병동의 배치수준을 강화할 것을 제안한다.

그러나 현행 간호관리료 차등제에서는 아동병동과 성인병동을 구분하여 등급을 산정하지 않고, 간호•간병통합서비스에서도 아동병동의 배치기준을 별도로 제시하지 않기 때문에, 의료기관이 소아가산을 아동병동 배치수준을 높이는 데 사용하는지 확인하기 어렵다. 게다가 아동환자가 아동병동이 아닌 해당 진료과의 성인병동에 입원하는 경우가 빈번하여, 소아가산을 아동환자를 간호하는 간호사의 담당환자수를 줄이는 데 사용하는지 파악하기 어렵다. EACH 헌장[

11]에 따르면 아동은 동일한 발달적 요구를 가진 다른 아동과 함께 돌봄을 받아야 하며, 성인병동에 입원해서는 안 된다. 국내에서 아동환자를 성인병동에 입원시키는 관행은 아동과 부모의 선호라기보다는 의료서비스 제공의 용이성과 효율성에서 비롯될 수 있다. 아동환자가 성인병동에 입원하면 앞서 기술한 환자경험(간호사-아동 의사소통, 아동의 안위 등) 영역에서 더 부정적인 결과를 초래할 가능성이 있다. 따라서 아동환자가 아동만이 입원하는 아동병동에 입원하고, 아동환자 간호역량을 갖춘 간호사로부터 전문적인 간호를 받는 것이 바람직하다. 동시에 중환자실 간호관리료 차등제에서 신생아중환자실과 소아중환자실을 일반중환자실과 분리하여 등급을 산정하는 것과 마찬가지로, 일반병동과 통합병동 모두에서 아동병동 배치수준을 성인병동과 구분하여 산정해야 한다. 나아가 건강보험수가(소아가산)가 간호사 배치수준 강화로 직결될 수 있도록 수가가산이 아닌 별도의 아동병동 배치기준을 적용하고, 이를 통해 부모의 돌봄부담을 경감하고 환자경험을 개선하는 것이 필요하다.

본 연구는 몇 가지 제한점이 있다. 첫째, 설문조사를 2024년 9월∼11월에 실시하여 의대증원 관련 전공의 집단행동이 환자수와 배치수준, 환자경험에 영향을 미쳤을 것으로 예상한다. 환자수가 전공의 집단행동 이전 수준으로 증가하면 부모가 인지한 배치수준의 적정성과 간호시간, 환자경험이 본 연구결과와 달라질 수 있다. 둘째, Child HCAHPS의 ‘provider’를 간호사로 번역하였으므로, 퇴원준비(예: 약물 복용과 부작용 설명) 등의 업무를 간호사가 아닌 다른 직종이 수행한 경우 환자경험 점수가 낮게 측정되었을 가능성이 있다. 셋째, 환자경험평가는 퇴원 후에 실시하나[

5], 본 연구에서는 퇴원일에 환자와 부모가 병동을 떠나기 전에 실시하였으므로, 모든 퇴원과정을 마친 후 평가한 환자경험과 다를 수 있다. 넷째, 간호시간은 정규 근무시간과 휴게시간을 기준으로 산출하였으므로, 초과 근무 등이 발생한 경우 실제 환자에게 제공한 간호시간과 다를 수 있다.

결론

본 연구를 통해 앞으로 아동병동에서 다수의 환자경험 영역, 특히 성인병동과 구별되는 아동의 고유특성이 반영된 영역에서 개선이 필요함을 확인하였다. 아동병동의 환자경험을 개선하기 위해서는 현행 입원료와 간호•간병료 소아가산을 활용하여 아동병동의 간호사 배치수준을 강화하고, 부모의 돌봄부담을 경감시키기 위해 모든 아동병동에 간호•간병통합서비스를 제공할 것을 제안한다. 동시에 아동환자가 부모와 함께 있을 권리를 보장하기 위해 통합병동에서도 언제나 부모의 상주가 가능하도록 보장하고, 이들이 병동에서 입원한 자녀와 편안하게 생활할 수 있도록 병원 시설과 환경을 개선해야 한다. 또한, 부모가 자신의 휴식과 수면, 다른 자녀 돌봄 등을 위해 안심하고 환자 곁을 비울 수 있도록 인력배치를 강화해야 한다. 이를 통해 아동환자와 가족, 간호사 모두가 긍정적인 입원경험과 간호경험을 쌓을 수 있도록 간호사가 앞장서길 기대한다.

Article Information

-

Author contributions

Conceptualization: SHC. Methodology: SHC, EK. Formal analysis: SHC. Data curation: SHC, URG, SIJ, EK. Visualization: SHC. Project administration: SHC. Funding acquisition: SHC. Writing - original draft: SHC, URG, SIJ. Writing - review & editing: SHC, URG, SIJ, EK. All authors read and agreed to the published version of the manuscript.

-

Conflict of interest

None.

-

Funding

This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (RS-2023-NR077093).

-

Data availability

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Acknowledgments

None.

Figure 1.Proportions of parents who preferred to stay away from the hospital versus those who felt that they must stay with their hospitalized child over a 24-hour period.

Table 1.Patient Characteristics, Their Parent Characteristics, and Nurse Staffing (N=326)

|

Variable |

M±SD or n (%) |

|

Patient characteristics |

|

|

Age (yr) |

7.6±5.2 |

|

<1 |

37 (11.3) |

|

1∼7 |

126 (38.7) |

|

8∼12 |

88 (27.0) |

|

13∼17 |

75 (23.0) |

|

Sex |

|

|

Female |

157 (48.2) |

|

Male |

169 (51.8) |

|

Health status |

|

|

Poor |

52 (16.0) |

|

Fair |

67 (20.6) |

|

Good |

125 (38.3) |

|

Very good |

57 (17.5) |

|

Excellent |

25 (7.7) |

|

Length of stay (day) |

7.0±16.1 |

|

Prior admission to the study hospital |

|

|

Yes |

177 (54.3) |

|

No |

149 (45.7) |

|

Parent characteristics |

|

|

Age (yr) |

|

|

20∼29 |

5 (1.5) |

|

30∼39 |

119 (36.5) |

|

40∼49 |

173 (53.1) |

|

≥50 |

29 (8.9) |

|

Relationship to the patient |

|

|

Mother |

257 (78.8) |

|

Father |

69 (21.2) |

|

Educational level |

|

|

High school graduate or lower |

61 (18.7) |

|

College graduate |

228 (69.9) |

|

Graduate school |

37 (11.3) |

|

Nurse staffing |

|

|

Parent-perceived nurse staffing adequacy |

|

|

Very insufficient |

12 (3.7) |

|

Insufficient |

114 (35.0) |

|

Sufficient |

150 (46.0) |

|

Very sufficient |

50 (15.3) |

|

Registered nurse hours per patient day (hr) |

3.97±0.78 |

Table 2.Top-Box and Linear Mean Scores of the Child HCAHPS

|

Variable |

No. of items |

n |

M±SD |

|

Top-box score |

Linear mean score |

|

Overall |

39 |

326 |

58.9±27.9 |

77.6±16.0 |

|

Communication with parents |

|

|

|

|

|

Nurse-parent communication |

3 |

326 |

78.3±36.1 |

92.2±14.2 |

|

Doctor-parent communication |

3 |

326 |

66.0±42.8 |

86.9±18.7 |

|

Communication about medicines |

4 |

326 |

66.3±34.5 |

73.2±29.1 |

|

Keeping parent informed |

2 |

326 |

59.2±42.5 |

81.8±21.6 |

|

Privacy |

1 |

326 |

69.6±46.1 |

88.6±19.1 |

|

Discharge preparation |

5 |

326 |

54.0±39.4 |

69.3±30.2 |

|

Keeping parent informed in ER |

1 |

55 |

72.7±44.9 |

84.5±27.0 |

|

Communication with children |

|

|

|

|

|

Nurse-child communication |

3 |

192 |

68.1±40.3 |

86.4±19.5 |

|

Doctor-child communication |

3 |

192 |

60.1±43.4 |

81.6±23.9 |

|

Involving teens in their care |

3 |

75 |

32.9±37.4 |

57.9±29.3 |

|

Attention to safety and comfort |

|

|

|

|

|

Mistakes and concerns |

2 |

326 |

63.0±32.0 |

73.5±24.6 |

|

Child comfort |

3 |

326 |

40.6±31.5 |

62.9±22.5 |

|

Call button |

1 |

90 |

76.7±42.5 |

91.5±16.2 |

|

Child pain |

1 |

108 |

67.6±47.0 |

81.5±28.7 |

|

Hospital environment |

|

|

|

|

|

Cleanliness |

1 |

326 |

51.8±50.0 |

81.3±21.7 |

|

Quietness |

1 |

326 |

25.2±43.5 |

60.7±30.9 |

|

Global ratings |

|

|

|

|

|

Willingness to recommend the hospital |

1 |

326 |

51.5±50.1 |

84.7±14.2 |

|

Hospital rating |

1 |

326 |

60.1±49.0 |

86.3±17.3 |

Table 3.Parental Caregiving Burden

|

Variable |

n (%) or M±SD |

|

Caregiving burden for the patient (n=326) |

|

|

Never burdensome |

27 (8.3) |

|

Not burdensome |

92 (28.2) |

|

Burdensome |

152 (46.6) |

|

Very burdensome |

55 (16.9) |

|

Most burdensome aspect of caregiving (open-ended question, n=207)*

|

|

|

Economic burden and work-related challenges |

87 (42.0) |

|

Physical and psychological burdens of caregiving for the patient |

62 (30.0) |

|

Caring responsibility for other children |

56 (27.1) |

|

Participated in economic activity prior to this hospitalization (n=326) |

|

|

Yes |

215 (66.0) |

|

No |

111 (34.0) |

|

Changes in economic activity (n=215) |

|

|

No change |

20 (9.3) |

|

Changing or shortening working hours |

19 (8.8) |

|

Using temporary leave (e.g., annual leave) |

123 (57.2) |

|

Taking a leave of absence |

26 (12.1) |

|

Moving to another workplace |

2 (0.9) |

|

Quitting economic activity |

24 (11.2) |

|

Other |

1 (0.5) |

|

Children other than the patient (n=326) |

|

|

No child |

120 (36.8) |

|

1 Child |

155 (47.5) |

|

2 Children |

44 (13.5) |

|

3 Or more children |

7 (2.1) |

|

Mean age of other children (yr, n=206) |

10.7±6.1 |

|

Primary caregiver of other children during hospitalization (n=206) |

|

|

Partner of the parent |

112 (54.4) |

|

Grandparent of the child |

64 (31.1) |

|

Other relative |

3 (1.4) |

|

Caregiver hired directly by the parent |

2 (1.0) |

|

Caregiving not needed (e.g., adult child) |

15 (7.3) |

|

Left alone |

5 (2.4) |

|

Other |

5 (2.4) |

|

Time spent at the hospital (n=326) |

|

|

None of the time |

3 (0.9) |

|

A little of the time |

3 (0.9) |

|

Some of the time |

17 (5.2) |

|

Most of the time |

41 (12.6) |

|

All or nearly all of the time |

262 (80.4) |

|

Willing to stay away from the hospital (e.g., at home) (n=326) |

140 (42.9) |

|

Child aged under 1 yr (n=37) |

11 (29.7) |

|

Child aged 1∼7 yr (n=126) |

47 (37.3) |

|

Child aged 8∼12 yr (n=88) |

41 (46.6) |

|

Child aged 13∼17 yr (n=75) |

41 (54.7) |

|

Hours parents preferred to stay away from the hospital (n=140) |

7.3±4.1 |

|

First thing to do when away from the hospital (n=140) |

|

|

Self-care (e.g., rest and sleep) |

73 (52.1) |

|

Caring for other children |

28 (20.0) |

|

Caring for other family members (e.g., partner and parent) |

1 (0.7) |

|

Housekeeping |

15 (10.7) |

|

Working for one’s job |

23 (16.4) |

|

Hours parents felt they must stay with the patient (n=325) |

13.4±8.3 |

|

Most challenging aspect of caregiving (open-ended question, n=326)*

|

|

|

Poor facilities (e.g., beds and bathrooms) |

54 (16.6) |

|

Unable to be away from the patient |

49 (15.0) |

|

Noise |

23 (7.1) |

|

Lack of child-friendly environments (e.g., spaces, toys, and activities) |

15 (4.6) |

|

Challenges in maintaining self-care |

15 (4.6) |

Table 4.Factors Associated with the Overall Scores of Child HCAHPS (N=326)

|

Variable |

Top-box score |

Linear mean score |

|

Coefficient |

95% CI |

p

|

Coefficient |

95% CI |

p

|

|

Child characteristics |

|

|

|

|

|

|

|

Age |

-0.48 |

-1.22 to 0.27 |

.209 |

-0.17 |

-0.60 to 0.26 |

.438 |

|

Female (vs. male) |

-2.49 |

-8.19 to 3.22 |

.392 |

1.02 |

-2.31 to 4.34 |

.547 |

|

Health status (vs. poor) |

|

|

|

|

|

|

|

Fair |

-1.48 |

-10.89 to 7.93 |

.757 |

-1.33 |

-6.82 to 4.15 |

.632 |

|

Good |

7.43 |

-1.27 to 16.14 |

.094 |

3.68 |

-1.39 to 8.75 |

.154 |

|

Very good |

7.61 |

-3.02 to 18.24 |

.160 |

2.84 |

-3.36 to 9.03 |

.368 |

|

Excellent |

20.13 |

6.41 to 33.85 |

.004 |

11.31 |

3.31 to 19.31 |

.006 |

|

Length of stay (day) |

0.02 |

-0.15 to 0.20 |

.819 |

0.01 |

-0.09 to 0.12 |

.781 |

|

Prior admissions (vs. no) |

3.15 |

-3.18 to 9.48 |

.329 |

2.32 |

-1.37 to 6.02 |

.216 |

|

Parent characteristics |

|

|

|

|

|

|

|

Age (vs. 20∼29, yr) |

|

|

|

|

|

|

|

30∼39 |

3.11 |

-19.82 to 26.05 |

.790 |

2.26 |

-11.10 to 15.63 |

.739 |

|

40∼49 |

7.12 |

-16.56 to 30.80 |

.554 |

3.33 |

-10.47 to 17.14 |

.635 |

|

≥50 |

10.49 |

-15.56 to 36.53 |

.429 |

3.61 |

-11.57 to 18.78 |

.641 |

|

Mother of the patient (vs. father) |

-4.91 |

-12.13 to 2.31 |

.182 |

-2.55 |

-6.76 to 1.66 |

.234 |

|

Educational level (vs. high school graduate or lower) |

|

|

|

|

|

|

|

College graduate |

-9.12 |

-16.43 to -1.81 |

.015 |

-4.50 |

-8.76 to -0.24 |

.039 |

|

Graduate school |

-3.46 |

-14.18 to 7.26 |

.526 |

-1.50 |

-7.75 to 4.74 |

.636 |

|

Nurse staffing |

|

|

|

|

|

|

|

Nurse staffing adequacy (vs. very insufficient) |

|

|

|

|

|

|

|

Insufficient |

-9.35 |

-24.61 to 5.92 |

.229 |

-4.11 |

-13.00 to 4.79 |

.365 |

|

Sufficient |

0.89 |

-14.42 to 16.20 |

.909 |

3.01 |

-5.91 to 11.94 |

.507 |

|

Very sufficient |

22.99 |

6.55 to 39.43 |

.006 |

14.30 |

4.72 to 23.88 |

.004 |

|

Registered nurse hours per patient day (hr) |

4.05 |

0.44 to 7.65 |

.028 |

2.27 |

0.17 to 4.37 |

.034 |

|

Parent’s caregiving of the patient |

|

|

|

|

|

|

|

Caregiving burden (vs. never burdensome) |

|

|

|

|

|

|

|

Not burdensome |

-3.53 |

-14.40 to 7.34 |

.523 |

-1.69 |

-8.02 to 4.65 |

.601 |

|

Burdensome |

-6.27 |

-16.70 to 4.15 |

.237 |

-2.60 |

-8.68 to 3.48 |

.400 |

|

Very burdensome |

-4.62 |

-16.64 to 7.39 |

.450 |

-1.34 |

-8.35 to 5.66 |

.707 |

|

Staying at the hospital (vs. none to a little, or some of the time) |

|

|

|

|

|

|

|

Most of the time |

12.66 |

-0.51 to 25.84 |

.060 |

7.00 |

-0.68 to 14.68 |

.074 |

|

All or nearly all of the time |

11.31 |

-0.11 to 22.73 |

.052 |

6.81 |

0.15 to 13.47 |

.045 |

|

F=4.98, p<.001, R2=.275, adjusted R2=.220 |

F=4.50, p<.001, R2=.255, adjusted R2=.199 |

REFERENCES

- 1. Statistics Korea (KR). Medical service status by age and sex (inpatient) [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2023 [cited 2025 Apr 1]. Available from: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=350&tblId=TX_35001_A047&conn_path=I2

- 2. McBride-Henry K, Miller C, Trenholm A, Officer TN. Occupying 'in-hospitable' spaces: parental/primary-caregiver perceptions of the impact of repeated hospitalisation in children under two years of age. PLoS One. 2020;15:(1):e0228354. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228354

- 3. Ministry of Health and Welfare (KR). Pediatric healthcare system improvement plan [Internet]. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2023 [cited 2025 Apr 1]. Available from: https://www.mohw.go.kr/boardDownload.es?bid=0027&list_no=375081&seq=4

- 4. Viner RM. NHS must prioritise health of children and young people. BMJ. 2018;360:k1116. https://doi.org/10.1136/bmj.k1116

- 5. Health Insurance Review & Assessment Service (KR). Specific implementation plan for the 2025 5th patient experience assessment [Internet]. Wonju: Health Insurance Review & Assessment Service; 2025 [cited 2025 Apr 1]. Available from: https://www.hira.or.kr/bbsDummy.do?pgmid=HIRAA020002000100&brdScnBltNo=4&brdBltNo=11493#none

- 6. Ministry of Health and Welfare (KR). Healthcare experience survey 2023: report No. 11-1352000-002155-10. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2023.

- 7. Agency for Healthcare Research and Quality. Fielding the CAHPS® Child Hospital Survey [Internet]. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2014 [cited 2025 Apr 1]. Available from: https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/cahps/surveys-guidance/hospital/about/fielding-child-hcahps-93.pdf

- 8. Care Quality Commission. Children and young people's patient experience survey 2024 [Internet]. Oxford: Care Quality Commission; 2024; [cited 2025 Apr 1]. Available from: https://nhssurveys.org/surveys/survey/01-children-patient-experience/

- 9. National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Children and the law [Internet]. London: National Society for the Prevention of Cruelty to Children; 2024 [cited 2025 Apr 1]. Available from: https://learning.nspcc.org.uk/child-protection-system/children-the-law#definitions-of-a-child

- 10. Ministry of Health and Welfare (KR). Child welfare act. Act No. 20885. 2025 Apr 1.

- 11. European Association for Children in Hospital. The EACH charter with annotations [Internet]. Hofstetten: European Association for Children in Hospital; 2022 [cited 2025 Apr 1]. Available from: https://each-for-sick-children.org/wp-content/uploads/2023/06/EACH-Charter-brochure-with-annotations.pdf

- 12. World Health Organization. Standards for improving the quality of care for children and young adolescents in health facilities. Geneva: World Health Organization; 2018.

- 13. Sabetsarvestani R, Geçkil E. A meta-synthesis of the experience of paediatric nurses in communication with children. Journal of Advanced Nursing. 2024;80(9):3577-3592. https://doi.org/10.1111/jan.16072

- 14. Kim Y, Cho SH. Associations of parental experiences and perceived nurse staffing adequacy with ward and hospital ratings in pediatric wards. Journal of Pediatric Nursing. 2025;84:179-187. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2025.05.022

- 15. Martsolf GR, Gibson TB, Benevent R, Jiang HJ, Stocks C, Ehrlich ED, et al. An examination of hospital nurse staffing and patient experience with care: differences between cross-sectional and longitudinal estimates. Health Services Research. 2016;51(6):2221-2241. https://doi.org/10.1111/1475-6773.12462

- 16. Hong KJ, Cho SH. Associations between nurse staffing levels, patient experience, and hospital rating. Healthcare. 2021;9:(4):387. https://doi.org/10.3390/healthcare9040387

- 17. Cho SH, Mark BA, Knafl G, Chang HE, Yoon HJ. Relationships between nurse staffing and patients' experiences, and the mediating effects of missed nursing care. Journal of Nursing Scholarship. 2017;49(3):347-355. https://doi.org/10.1111/jnu.12292

- 18. Welch TD, Smith T. Understanding FTEs and nursing hours per patient day. Nurse Leader. 2020;18(2):157-162. https://doi.org/10.1016/j.mnl.2019.10.003

- 19. Cho SH, Jung YS, You SJ, Sim WH, Seong JY. Recommendation for the amendment of inpatient nursing fee schedules based on nurse staffing standards. Seoul: Hospital Nurses Association; 2022.

- 20. Agency for Healthcare Research and Quality. Translating CAHPS surveys and other materials [Internet]. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2011 [cited 2025 Apr 1]. Available from: https://www.ahrq.gov/cahps/surveys-guidance/helpful-resources/translating/index.html

- 21. Toomey SL, Zaslavsky AM, Elliott MN, Gallagher PM, Fowler FJ, Klein DJ, et al. The development of a pediatric inpatient experience of care measure: Child HCAHPS. Pediatrics. 2015;136(2):360-369. https://doi.org/10.1542/peds.2015-0966

- 22. Dodson T, Rubin JP, Vallentine J, Yount ND, Shaller D. The consumer assessment of healthcare providers and systems (CAHPS)® child hospital survey database 2024 chartbook: report No. 24-0086. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2024.

- 23. Health Insurance Review & Assessment Service (KR). Release of the 2023 4th patient experience assessment results [Internet]. Wonju: Health Insurance Review & Assessment Service; 2024 [cited 2025 Apr 1]. Available from: https://www.hira.or.kr/bbsDummy.do?pgmid=HIRAA020041000100&brdScnBltNo=4&brdBltNo=11264&pageIndex=1#none

- 24. Centers for Medicare & Medicaid Services. Technical notes for HCAHPS star ratings [Internet]. Baltimore, MD: Centers for Medicare & Medicaid Services; 2016 [cited 2025 Apr 1]. Available from: https://www.hcahpsonline.org/globalassets/hcahps/star-ratings/tech-notes/2016-07-star-ratings-tech-notes.pdf

- 25. Koller D, Espin S, Indar A, Oulton A, LeGrow K. Children's participation rights and the role of pediatric healthcare teams: a critical review. Journal of Pediatric Nursing. 2024;77:1-12. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.02.023

- 26. National Health Insurance Service (KR). 2025 standard guidelines for integrated nursing care service [Internet]. Wonju: National Health Insurance Service; 2024 [cited 2025 Apr 1]. Available from: https://www.nhis.or.kr/nhis/together/wbhaea01000m01.do?mode=view&articleNo=10848410&article.offset=0&articleLimit=10

- 27. United Nurses Associations of California/Union of Health Care Professionals. California nurse-to-patient ratios [Internet]. San Dimas: CA United Nurses Associations of California/Union of Health Care Professionals; 2008 [cited 2025 Apr 1]. Available from: https://unacuhcp.org/california-nurse-to-patient-ratios/

- 28. Health Insurance Review & Assessment Service (KR). Revision of the notice No. 2023-187 [Internet]. Wonju: Health Insurance Review & Assessment Service; 2023 [cited 2025 Apr 1]. Available from: https://www.hira.or.kr/bbsDummy.do?pgmid=HIRAA020002000100&brdScnBltNo=4&brdBltNo=10492&pageIndex=1&pageIndex2=1#none

- 29. National Health Insurance Service (KR). 2025 fee schedule for integrated nursing care service [Internet]. Wonju: National Health Insurance Service; 2024 [cited 2025 Apr 1]. Available from: https://medicare.nhis.or.kr/