Abstract

-

Purpose

This study aimed to conduct a systematic review to explore leadership-related variables among nurses in the novice and advanced beginner stages, identify research trends, and analyze effect sizes to provide evidence for developing a nursing leadership program.

-

Methods

A systematic review and meta-analysis were conducted according to PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) and NECA (National Evidence based Healthcare Collaborating Agency) guidelines. Literature was searched from February 26 to April 26, 2024 using databases including KISS, KMbase, RISS, KoreaMed, Science ON, CINAHL, CENTRAL, Embase, PubMed, Web of Science, and Korean nursing journals. Meta-analysis was performed using R version 3.6.2.

-

Results

From 589 articles, five studies were selected. Self-leadership was most frequently studied topic (80.0%). Leadership antecedents with k≥2 included preceptor’s clinical teaching behavior (correlation effect size [ESr], 0.34). For leadership outcomes, effect size analyses for cases with k≥2 indicated resilience (ESr, 0.72), nursing performance (ESr, 0.69), and organizational socialization (ESr, 0.31), with resilience demonstrating the largest effect.

-

Conclusion

Preceptor’s clinical teaching behavior, resilience, nursing performance, and organizational socialization were identified as critical factors in leadership of the nurses at novice and advanced beginner stage. Enhancing leadership requires preceptor support, which can improve resilience and help early-career nurses overcome challenges. Therefore, strategies for leadership development must include specific measures to ensure preceptor support.

-

주요어: 간호사, 리더십, 체계적 문헌고찰, 메타분석

-

Key Words: Nurses; Leadership; Systematic review; Meta-analysis

서 론

1. 연구의 필요성

전 세계적으로 간호사의 역할과 업무에 대한 관심이 집중되고 있다. 세계보건기구(World Health Organization)는 간호사를 단순한 의료 인력을 넘어 보건의료 시스템의 중추적인 존재로 강조하며, 간호의 가치와 역할이 매우 중요하다는 점을 분명히 하고 있다[

1]. 우리나라 역시 간호법 제정을 통해 간호사의 위상과 전문성이 사회적으로 더욱 부각되고 있는 추세이다. 이러한 흐름 속에서 간호사가 전문직으로서의 사명을 충실히 수행하기 위해서는 간호 고유의 업무에 대한 역량뿐만 아니라 다양한 직종 및 직위의 구성원들과 효과적으로 의사소통하고 문제를 해결하는 능력, 그리고 상황에 따라 구성원을 이끌 수 있는 리더십 역량이 필수적이다[

2].

간호리더십이란, ‘모든 간호대상자들로 하여금 건강 관련 필요한 지식, 기력, 의지와 자원을 갖추도록 지도하거나 이끌어 가며, 개인과 조직의 목표를 위하여 구성원이 자발적으로 집단 활동에 참여하여 이를 달성하도록 유도하는 지도자로서의 능력’ [

2]을 의미한다. 이러한 간호사의 리더십이 임상 현장에서 충분히 발휘될 경우, 환자 안전사고를 감소시키고 환자 만족도를 높이는 등 전반적인 의료 서비스 수준 향상에 기여하는 것으로 나타났다[

3,

4]. 뿐만 아니라, 간호조직 내 팀워크를 증진시키고 간호사 개개인의 직무만족도와 조직몰입 수준을 향상시킴으로써 간호사의 재직률을 높이는 데도 중요한 역할을 한다는 사실이 보고되었다[

3,

4]. 따라서 간호사가 간호리더십을 충분히 발휘할 수 있는 환경을 조성하는 것은 보건의료 현장에 실질적이고 긍정적인 변화를 이끌어내는 데 핵심적인 전략이 될 수 있다.

간호대학을 졸업한 후 학생 시절과는 다른 무거운 책임감을 가지고 대상자와 직면해야 하는 초보 및 상급 초보 단계 간호사들에게 간호리더십 역량은 특히 중요하다. 간호사의 경력단계는 Benner의 모형을 바탕으로 국내 상황에 맞게 수정한 Jang [

5]의 연구에 따라 입사 후 1년까지는 초보자 단계, 입사 후 2~3년은 상급 초보자 단계, 입사 후 4~6년은 유능한 단계, 입사 후 7년 이상은 숙련 단계의 4단계로 구분해 볼 수 있다[

5]. 그러나 국내 간호사 중 과반수가 7년 이상의 경력을 지니고 있으며, 간호 전문성이 더욱 확대되어 가는 현실을 고려할 때 임상 경력 3년 이하를 1단계, 4~6년은 2단계, 7~9년은 3단계, 10년 이상은 4단계로 구분해야 한다는 주장도 있다[

6]. 이 중 근무 경력 1년(12개월)의 초보 단계 간호사와 근무 경력 2~3년(12개월 초과 36개월) 사이의 상급 초보 단계 간호사[

5]는 임상 경력을 총 4단계로 구분했을 때 가장 낮은 단계인 1단계에 해당한다[

6]. 1단계에 속하는 상급 초보 단계의 간호사들은 초보 단계 간호사들만큼 적응을 위한 조직의 지원과 관심이 필요하다[

7]. 특히, 전체 간호사의 35.1% [

8]를 차지하는 초보 및 상급 초보 단계의 간호사들은 장차 의료기관의 환자 간호 및 간호 업무를 주도해 나가야 하는 위치에 있으므로, 임상현장에서 발생하는 다양한 상황들에 효과적으로 대처하고, 다학제간 의사소통과 협력을 이끌어가기 위한 간호리더십 역량 개발이 필수적이다. 신규간호사의 적응을 돕고 이직을 예방하기 위한 미국의 레지던시 프로그램에서 주요 결과변수 중 하나가 리더십인 것으로 나타난 결과는[

9,

10] 특정 계층이 아닌 모든 계층의 간호사들에게 리더십 역량이 반드시 필요하다는 것을 의미한다.

이를 위해 우리나라는 간호교육인증평가원[

11]에서 제시한 프로그램 학습성과 중 “개인과 전문직 발전을 위한 리더십을 개발한다.”는 항목에 따라 전국의 간호대학에서는 학생 때부터 리더십을 개발하기 위한 다양한 노력을 기울이고 있다. 그러나 졸업 후 맞이하는 임상 현장에서 이들은 과도한 업무에 압도당하고, 인간관계의 어려움이나 간호 전문직관의 혼란으로 인한 심각한 현실충격[

12]을 경험하게 되면서 결국에는 이직을 선택하게 된다[

13]. 선행연구에서 개인의 인성과 전문성을 기반으로 한 성숙도가 간호리더십 선행요인으로 제시된 것은[

2,

14] 리더십을 습득하고 개발하는 것은 개인의 다양한 특성에 따라 다를 수 있음을 시사한다. 따라서 간호사 개인의 특성과 전문직 성장 단계를 고려한 맞춤형 리더십 프로그램의 운영이 필요하다.

그러나 아직까지 초보 및 상급 초보 단계 간호사만을 대상으로 한 리더십 연구는 찾아보기 어려운 실정이다. 초보 단계 간호사는 임상 현장에서 구조화된 지침에 따라 간호 업무를 수행하는 등 다소 제한적인 범위에서 업무를 수행하나, 상급 초보 단계 간호사는 간호 업무 수행 능력 및 판단력이 향상되어 감에 따라 간호계획을 조정할 수 있는 수준에 이르게 된다[

5]. 이처럼 임상 현장의 간호사는 경력에 따라 각기 다른 다양한 도전과 과제에 직면하게 되며, 그에 따라 요구되는 리더십 역량도 차이가 있다[

5,

14]. 그러나 아직까지 국내•외에서 수행된 간호리더십에 대한 연구들은 주로 간호관리자나 리더 계층의 리더십이 조직의 성과나 환자 간호에 미치는 영향을 분석하거나[

15,

16], 근무 경력을 세분화하지 않은 채 광범위한 경력의 일반간호사를 동일 모집단으로 선정하여 리더십 유형과 성과를 포괄적으로 분석한 연구가 대부분이었다[

17]. 따라서 다양한 경력을 가진 일반 간호사들을 경력 단계별로 세분화 한 후, 그 중 초보 및 상급 초보 단계의 간호사를 대상으로 리더십 역량과 영향 요인을 심층적으로 분석하고, 이를 기반으로 이들에게 적합한 리더십 역량 개발을 모색해야 할 필요가 있다.

이에 본 연구는 체계적 문헌고찰 및 메타분석을 통해 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십과 관련된 선행요인은 무엇이며, 리더십이 개인 및 조직에 어떠한 영향을 주는지를 확인하고자 한다. 이를 위해 현재까지 국내•외에서 수행된 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 관련 연구를 체계적으로 파악하고, 메타분석 방법을 활용하여 이들 변인들의 효과 크기를 통합하여 분석함으로써 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 역량 강화 방안을 마련하기 위한 근거 자료를 제시하고자 한다.

2. 연구의 목적

본 연구는 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 관련 변인에 관한 국내•외 연구를 체계적으로 고찰하여 관련 연구의 동향을 파악하고, 메타분석을 통해 관련 변인들의 효과 크기를 파악함으로써 초보 및 상급 초보 단계 간호사 대상의 리더십 모형 구축을 위한 기초자료를 제시하고자 수행되었다. 본 연구의 구체적인 목적은 첫째, 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 관련 연구의 일반적인 특성을 확인한다. 둘째, 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 관련 연구의 질 평가 결과를 확인한다. 셋째, 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 관련 연구의 선행변인을 확인하고, 이들의 상관관계 효과 크기를 파악한다. 넷째, 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 관련 연구의 결과변인을 확인하고, 이들의 상관관계 효과 크기를 파악한다. 다섯째, 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 관련 연구의 조절 변인별 효과 크기를 확인한다.

연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 관련 변인에 관한 문헌을 체계적으로 고찰하고, 리더십 관련 변인의 효과 크기를 분석한 메타분석 연구이다. 본 연구는 PROSPERO에 등록하였으며(CRD42023491482), 한국보건의료연구원(National Evidence based Healthcare Collaborating Agency, NECA)의 체계적 문헌고찰 매뉴얼[

18]과 PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)의 보고 지침[

19]에 따라 수행되었다.

본 연구의 핵심질문은 “초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 관련 변인은 무엇인가?”이며, 핵심 질문의 구성요소(PICO-S)로 대상자(participants)는 초보 및 상급 초보 단계 간호사, 중재방법(intervention)은 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 모든 리더십, 결과(outcome)는 리더십 관련 변인을 측정하여 제시된 통계 결과, 연구장소(setting)는 병원으로 설정하였다. 대조군(comparison)은 포괄적인 문헌검색을 위해 설정하지 않았다. 문헌 선정과 배제를 위한 구체적인 기준은 다음과 같다.

1) 선정 기준

본 연구의 선정 기준은 (1) 국내•외 병원의 초보 및 상급 초보 단계 간호사를 대상으로 한 연구로 근무 경력 36개월 이하의 간호사를 대상으로 한 문헌, (2) 초보 및 상급 초보 단계 간호사가 자신의 리더십 수준을 측정한 연구, (3) 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 관련 요인을 제시한 문헌, (4) 리더십 관련 변인에 대해 상관관계 효과크기(correlation effect size, ESr)로 환산이 가능한 표본 수, 상관계수(r) 또는 회귀계수(B), 표준오차(standard error), 또는 critical ratio, odds ratio, rate ratio 등의 통계치를 제시한 문헌, (5) 학술지에 출판된 원저 연구(original research) 또는 학위논문이다.

2) 배제 기준

본 연구의 배제 기준은 (1) 원문 확보가 불가능한 문헌, (2) 효과 크기 산출이 어려운 연구, (3) 국문이나 영문 이외의 언어로 출판된 문헌이다.

3. 문헌 검색 및 수집 절차

1) 자료 수집

자료 수집을 위한 국내 자료검색은 core 검색 데이터베이스인 Science ON, 한국의학논문데이터베이스(KMbase), 한국학술정보(KISS), 대한의학편집인협의회(KoreaMed)의 4곳과 core 검색 데이터베이스 외에 학술연구정보서비스(RISS)를 이용하였다. 국외 core 검색 데이터베이스인 PubMed, The Cochrane library (CENTRAL) 두 곳과 Embase, CINAHL를 이용하였다. 추가로 한국간호과학회 회원 학회 8곳을 포함하여 한국학술지인용색인(KCI)이 제공하는 학술지 등 총 25곳과 Web of Science에서 수기검색을 실시하였다. 자료검색은 2024년 2월 26일부터 4월 26일까지 검색을 시행하였으며 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십에 대한 포괄적인 자료검색을 위해 검색 기간은 제한하지 않았다. 검색어 선정은 간호학 및 리더십 관련 주요 용어를 포함하되, 국내•외 문헌에서 사용되는 다양한 표기법과 동의어를 고려하여 구성하였다. 자료검색을 위해 국내 데이터베이스에서 (‘간호사’ OR ‘간호’) AND (‘초보’ OR ‘신규’ OR ‘상급초보’) AND (‘리더십’ OR ‘리더쉽’ OR ‘리더’ OR ‘지도자’ OR ‘지도성’) AND (병원)을 조합하였고, 국외 데이터베이스에서는 (‘nurses’ OR ‘nurse’) AND (‘novice’ OR ‘beginner’ OR ‘new* graduated’ OR ‘new* licensed’ OR ‘new* registered’ OR ‘advanced beginner’) AND (‘leadership’) AND (‘hospital*’)을 조합하여 검색하였다.

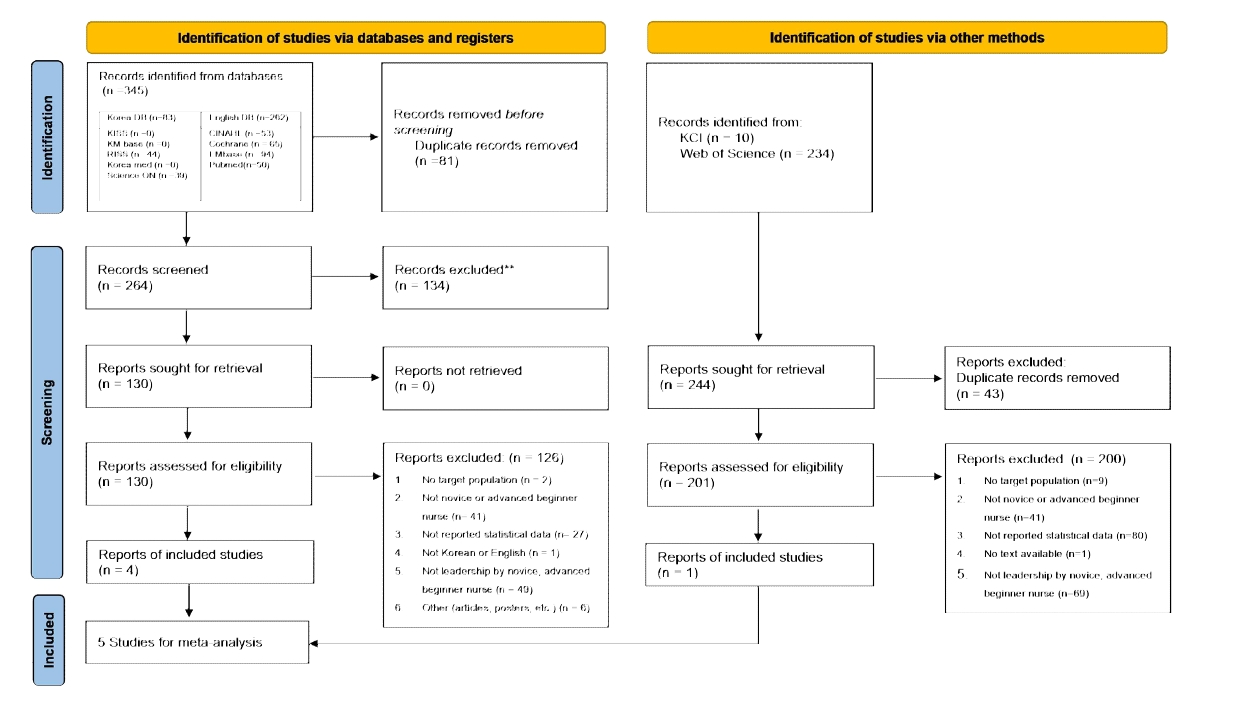

2) 자료 선정

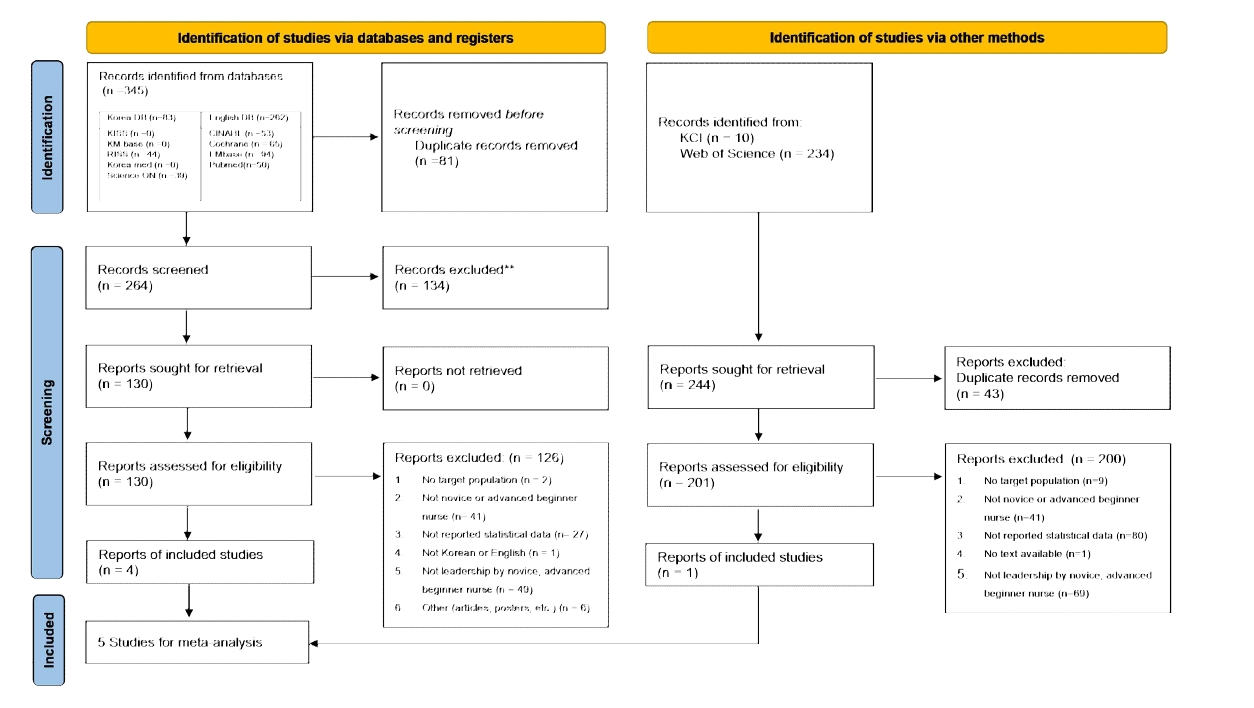

자료 선정은 두 단계를 거쳐 실시되었다. 첫번째 단계는 국내 및 국외 데이터베이스 검색을 통해 총 345편의 문헌이 수집되었으며, 그 중 중복된 문헌 81편을 제거한 후, 제목과 초록을 확인하여 134편을 제외하고 130편의 문헌이 1차로 선정되었다. 이후 문헌의 원본을 검토하여 연구대상자가 병원 간호사가 아닌 경우 2편, 초보 및 상급 초보 단계 간호사가 연구대상자가 아닌 경우 41편, 통계 가능한 수치가 제시되지 않은 경우 27편, 국문 또는 영문으로 출판되지 않은 경우 1편, 초보 및 상급 초보 단계 간호사 자신의 리더십이 아닌 경우 49편, 그 외 학술지나 학위논문이 아닌 경우 6편을 제외하여, 4편의 문헌이 최종 선정되었다. 두번째 단계는 수기검색을 통해 총 244편의 문헌이 수집되었으나, 중복제거, 원문확인 후 제거를 통해 최종적으로 수기검색에서 1편이 추가되었다. 이러한 1단계와 2단계의 자료선정 과정을 통해 최종적으로 총 589편의 문헌에서 체계적 문헌고찰 및 메타분석을 위한 논문 5편이 선정되었다(

Figure 1).

3) 자료 코딩

선별된 문헌의 코딩을 위해 제목, 출판 연도, 저자명, 출판국가, 출판유형, 통계분석 방법, 병원 유형이나 조사대상 병원 수, 연구대상자 표본 수, 평균연령 및 근무경력, 리더십 유형, 리더십 관련 변인, 리더십과 관련 변인 간 관계를 나타낸 통계값(예: 상관계수) 등을 포함하여 코딩 시트에 작성하였다. 코딩은 연구자 2명이 원문을 읽고 1차 코딩 후 교차 점검하였으며, 필요시 메타분석의 경험이 많은 간호학 교수 1인의 자문을 받았다. 또한 본 연구의 리더십 관련 변수를 리더십 선행변인과 결과변인으로 구분하기 위해 각 연구에서 해당 변인들의 이론적 정의 및 측정 도구, 그리고 연구에서 설정된 관계를 바탕으로 검토한 후 리더십 선행변인과 결과변인을 구분하였다.

4. 질 평가

질 평가는 Cummings 등[

15]이 사용한 상관관계 연구 질 평가 도구를 이용하였다. 본 도구는 설계와 관련된 문항 2개, 표본 수집에 대한 문항 4개, 측정 방식에 관한 문항 5개, 통계적 처리 관련 문항 2개로 구성되었다. 각 문항은 ‘예’ 1점, ‘아니오’ 0점으로 평가하며, 측정 관련 문항 중 ‘결과가 자가보고되지 않고 객관적으로 측정되었나?’의 경우만 관찰되었으면 2점, 자가 보고한 경우는 1점을 부여한다. 점수를 합산한 결과가 0∼4점인 경우는 낮음(low), 5∼9점인 경우 중간(medium), 10∼14점인 경우에는 높음(high)으로 평가한다. 본 연구에서 선정된 문헌 5편 전체에 대해 연구자들이 독립적으로 평가하였고, 서로 다른 견해를 지닌 경우 간호리더십 및 메타분석연구 경험이 풍부한 간호학 교수 1인의 재검토를 통해 확인하였다. 질 평가 결과, 배제된 연구는 없었다.

1) 연구의 일반적 특성

메타분석을 위해 선정된 연구에서 제시된 일반적 특성들을 코딩 후, Microsoft 365 Excel을 활용해 실수와 백분율을 산출하였다.

2) 동질성 검정에 대한 통계분석

Higgins 등[

20]의 기준에 따라 I

2 값이 25% 이하는 작은 이질성, 50%는 중간 수준, 75% 이상인 경우 큰 이질성으로 판단하였다. 동질성 검정 결과, 효과 크기가 동질적이라 하더라도 개별 연구들이 동일한 모집단에서 도출되었다고 단정할 수 없으며, 분석에 포함된 문헌들이 각기 다른 연구 환경, 대상자의 다양한 특성 등 이질적인 조건에서 수행되었음을 고려하여[

21] 본 연구는 랜덤 효과 모형을 사용하여 분석하였다.

3) 통계 분석

효과 크기 분석을 위해 R 소프트웨어(version 3.6.2; R Foundation for Statistical Computing)의 package ‘meta’를 이용하였다. Cohen 등[

22]이 제시한 기준에 따라 상관계수 효과 크기(ESr)가 0∼0.1 사이일 때는 약한(weak) 상관관계, 0.1∼0.3 사이는 보통(modest) 상관관계, 0.3∼0.5 사이는 중간 정도의(moderate) 상관관계, 0.5∼0.8 사이는 강한(strong) 상관관계, 0.8 이상일 때는 매우 강한(very strong) 상관관계로 해석하였다. 상관계수의 분산 분포 특성을 고려하여 Fisher’s Z 변환을 실시한 후 분석하고, 이를 다시 상관계수 r로 변환하여 해석하였다. 또한 95% 신뢰구간(95% confidence interval, 95% CI)을 확인하여, 해당 구간 안에 ‘0’이 포함되지 않으면 유의한 것으로 판단하였다[

21].

4) 출판 편의 및 민감도 분석

R 3.6.2 package ‘meta’ (R Foundation for Statistical Computing)를 이용하여 Funnel plot, Trim and fill, Egger 회귀분석을 실시하였다[

18]. 조절효과 및 민감도 분석을 위해 R 3.6.2의 package ‘metafor’를 이용하였다.

본 연구는 기존 선행연구에 대한 체계적 문헌고찰 및 메타분석으로 우석대학교 생명윤리위원회에서 심의면제를 승인받아 시행하였다(No. WS-2023-36).

연구 결과

1. 체계적 문헌고찰

1) 선정 논문의 특성

본 연구의 체계적 문헌고찰을 위해 선정된 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십과 관련된 문헌은 총 5편이었다(

Table 1). 연구들의 출판 연도를 살펴보면, 2023년도에 수행된 연구가 2편(40.0%)이었으며, 2018년, 2017년, 2014년에 발행된 논문이 각각 1편(20.0%)씩이었다. 연구들이 수행된 국가는 한국에서 수행된 경우가 4편(80.0%), 미국에서 수행된 경우가 1편(20.0%)이었다. 학술지에 출판된 논문이 2편(40.0%), 나머지 3편(60.0%)은 학위 논문이었다. 연구가 수행된 병원의 유형은 상급종합병원 2편(40.0%), 병원 유형이 혼합된 경우 1편(20.0%), 종합병원과 병원에서 수행된 경우가 각각 1편(20.0%)씩이었다. 조사가 이루어진 병원의 수는 최소 1개에서 최대 23개였으며, 연구 대상자 수는 최소 96명에서 최대 306명이었고, 총 5편의 문헌에 포함된 대상자는 총 1,019명이었다.

2) 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 유형

총 5편의 분석 대상 문헌에서 나타난 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 유형은 총 2개였으며, 그 중 셀프리더십이 4편(80.0%), 임상 리더십이 1편(20.0%)이었다.

3) 질 평가

메타분석 대상으로 선정된 5편에 대한 질 평가 내용은 다음과 같다. 먼저 연구설계와 관련하여 모든 연구(100.0%)가 횡단적 연구로 수행되었으며, 확률적 표집 방법을 사용한 경우는 0편이었다. 표본추출과 관련된 네 가지 문항에서 표본 수집에 대한 근거를 제시한 경우, 표본 수집을 한 곳 이상에서 수행한 경우, 참여자의 익명성이 보장되었다고 제시된 경우는 5편(100.0%) 모두 해당되었으며 설문자료의 회수율이 60% 이상인 경우는 4편(80.0%)이었다. 측정 방법에 대한 다섯 가지 문항에서 5편(100.0%) 모두 리더십 측정을 위해 신뢰도와 타당도가 검증된 도구를 사용하였으며, 리더십 측정도구의 내적 신뢰도가 .70 이상이었다. 5편(100.0%) 모두 자기보고식 방법을 사용하였으며, 이론적 기틀을 사용하였다고 응답한 경우는 3편(60.0%)이었다. 통계분석에 대한 두 가지 문항에서 5편 모두 변수 간 상관관계를 분석하였으며, 이상치를 처리했다고 한 경우는 0편이었다. 질 평가를 위한 13가지 항목에 대한 평가 결과 10점인 경우 2편(40.0%), 9점인 경우는 3편(60.0%)이었다.

2. 메타분석

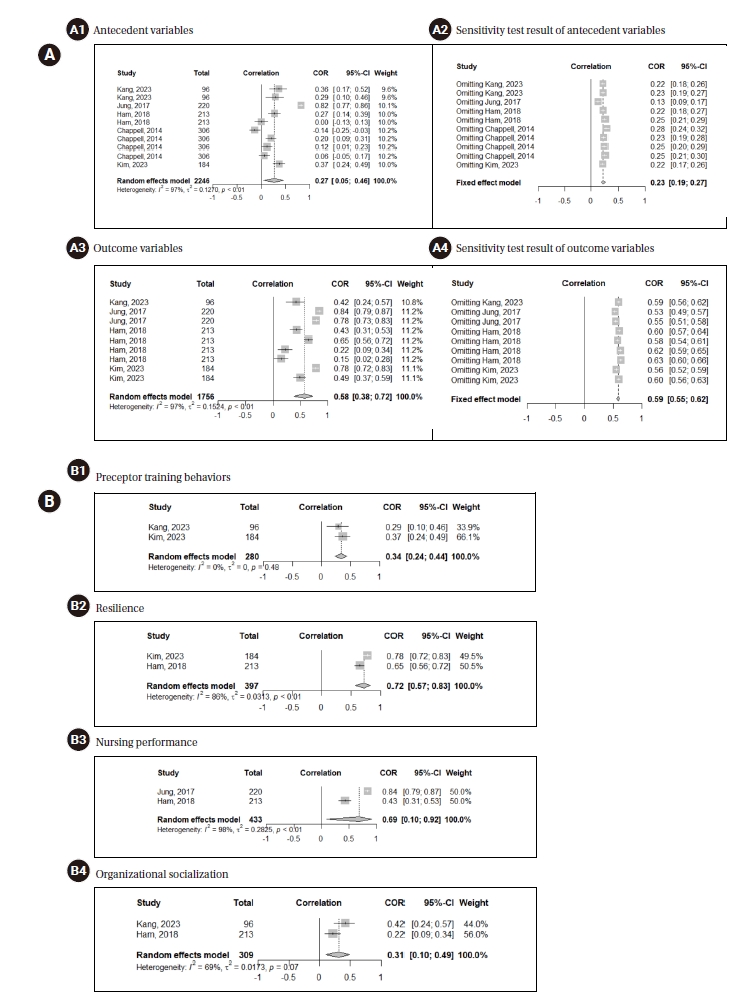

1) 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 선행변인 효과 크기

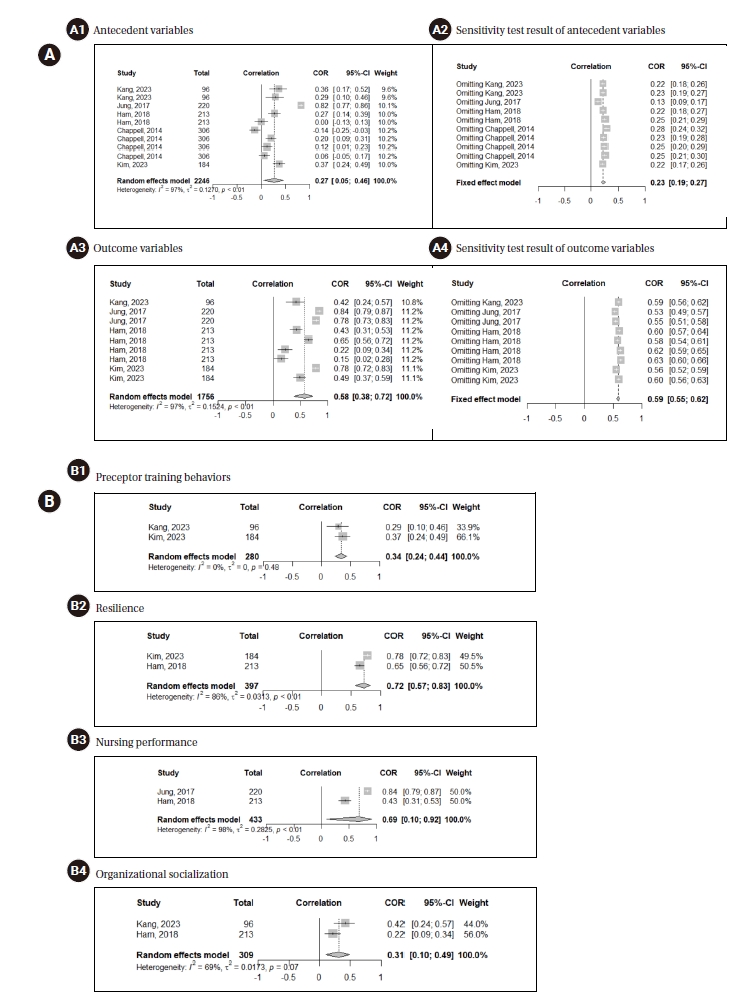

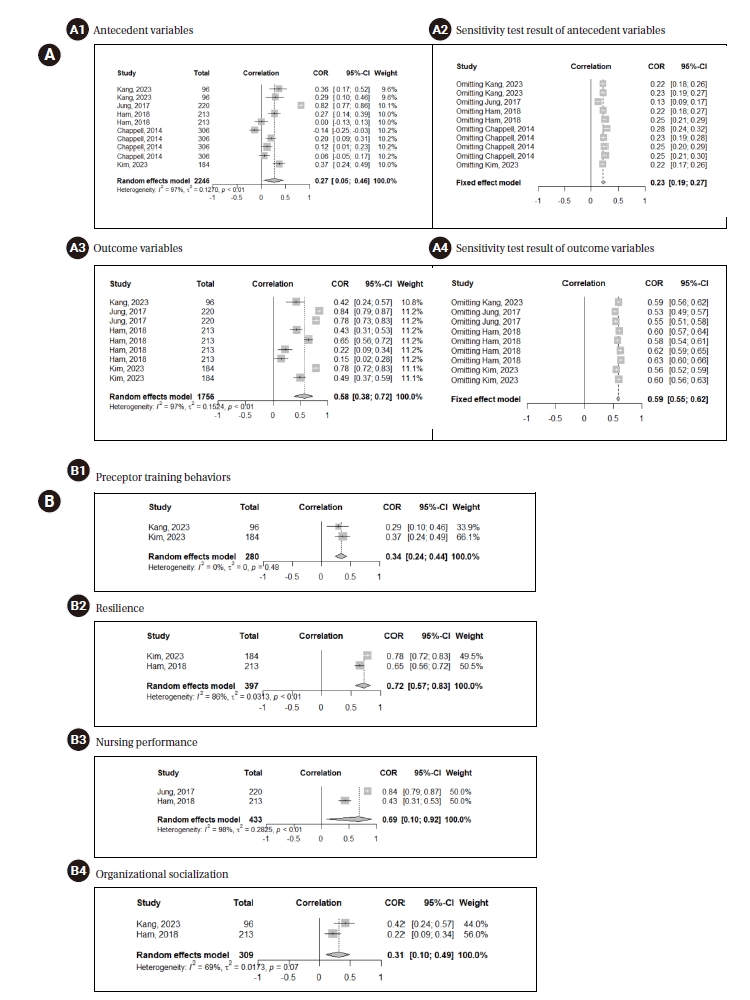

메타분석을 위해 선정된 총 5편의 문헌에서 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십과 관련된 선행변인은 간호근무환경, 자기효능감, 조직돌봄분위기, 직장 내 괴롭힘 유형, 프리셉터(preceptor) 교육행동, 신규간호사 전환프로그램 참여 기간 및 전반적인 품질, 간호사로서의 임상경력, 연령의 총 9개 변수가 있었으며, 이들 선행변인의 상관관계 효과 크기는 0.27 (95% CI, 0.05~0.46)이었다(

Table 2,

Figure 2A1). 리더십 선행변인 중 사례 수(k)가 2건 이상인 프리셉터 교육행동은 개별 효과 크기 분석을 실시하였으며 통계적으로 유의한 효과 크기(ESr, 0.34; 95% CI, 0.24~0.44)를 보였다(

Table 2,

Figure 2B1).

2) 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 결과변인 효과 크기

메타분석을 위해 선정된 최종 5편의 문헌에서 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십과 관련된 결과변인은 현장적응, 직장 내 괴롭힘 결과, 조직사회화, 문제해결능력, 회복탄력성, 간호 업무 성과의 총 6개 변수였고, 0.58 (95% CI, 0.38~0.72)의 유의한 효과 크기를 나타냈다(

Table 2,

Figure 2A3). 그 중 사례 수가 2건 이상인 경우 개별 효과 크기 분석을 실시하였으며 회복탄력성(ESr, 0.72; 95% CI, 0.57~0.83), 간호 업무 성과(ESr, 0.69; 95% CI, 0.10~0.92), 조직사회화(ESr, 0.31; 95% CI, 0.10~0.49) 순으로 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십과 통계적으로 유의한 효과 크기를 나타냈다(

Table 2,

Figure 2B2-

B4).

3) 조절효과 분석

조절 효과 분석을 위해 연구가 수행된 지역을 국내와 국외로 구분하여 효과 크기 분석을 실시하였다. 메타 analysis of variance에는 총 5편의 연구에서 산출된 19개의 효과 크기 사례 수가 포함되었다. 이 중 국내 연구에서 산출된 효과 크기 사례 수는 15개, 국외 연구에서 산출된 효과 크기 사례 수는 4개였다. 분석 결과, 국내 연구의 효과 크기는 0.49 (95% CI, 0.33~0.63)이며, 국외 연구의 효과 크기는 0.06 (95% CI, -0.31~0.42)으로 나타났다. 두 집단 간의 차이 검정 결과는 Qb=4.81 (df=1, p=.028)로 통계적으로 유의한 차이가 있었으며 조절변수에 의한 설명력은 23.7%로, 연구 수행 지역은 리더십과 관련 변인 사이에서 조절효과가 있었다. 연구의 출판 년도에 따른 메타 회귀분석을 수행한 결과, 회귀모형의 적합성은 Q=1.01 (df=1, p=.315), 회귀계수 B는 0.03 (Z=1.00, p=.315)으로 통계적으로 유의하지 않아 출판 년도는 리더십과 관련 변인 사이에서 조절효과가 없었다. 연구 대상자 수에 따른 메타 회귀분석 결과, 회귀모형의 적합성은 Q=1.11 (df=1, p=.293), 회귀계수 B는 -0.00 (Z=−1.05, p=.293)으로 통계적으로 유의하지 않아, 표본 수는 리더십과 관련 변인 사이에서 조절 효과가 없었다.

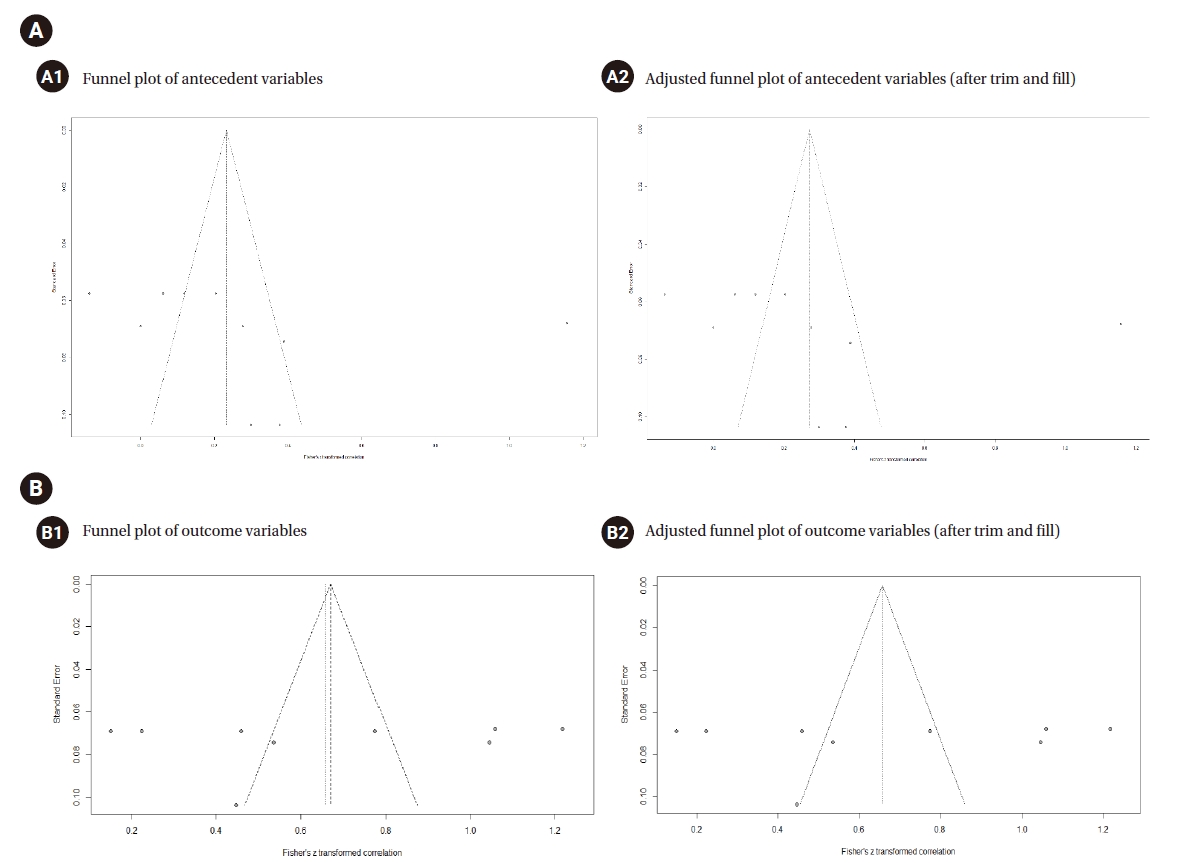

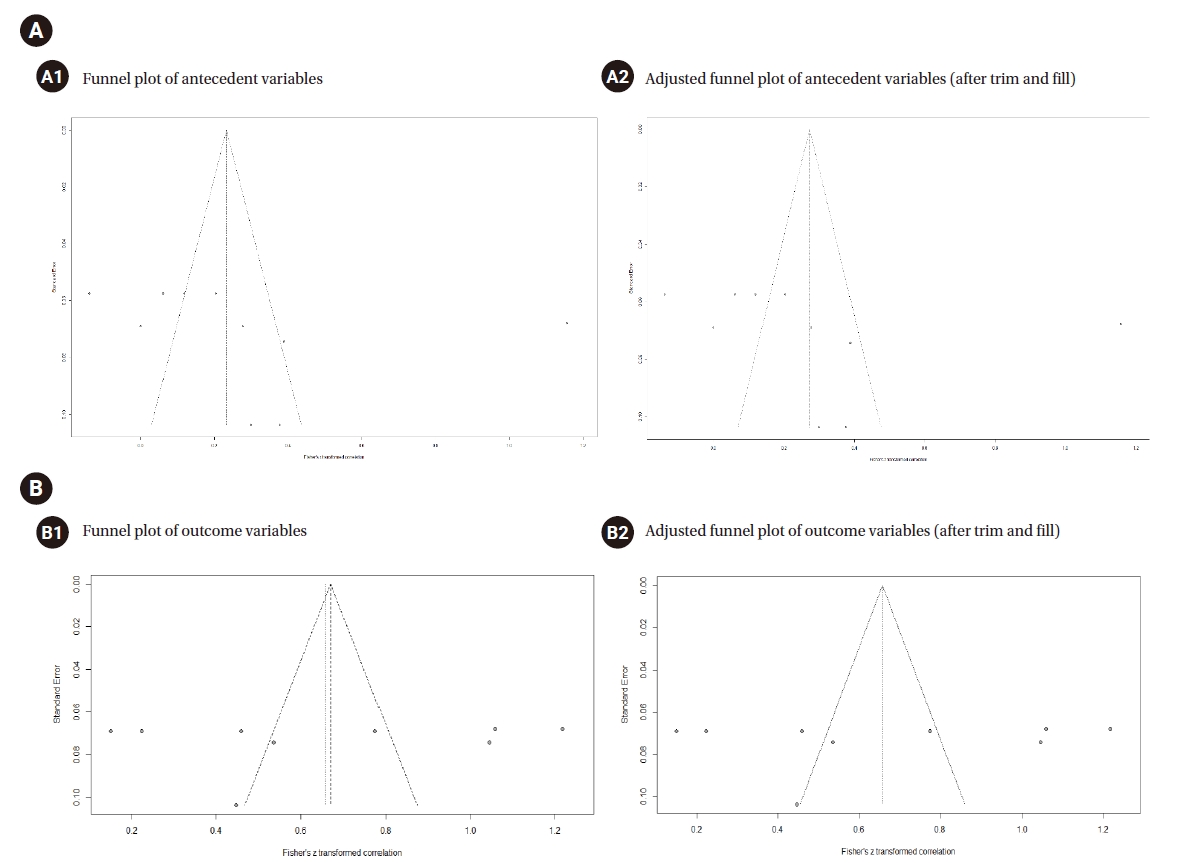

4) 출판 편의 및 민감도 검증

출판 편의 검증을 위해 funnel plot을 분석한 결과는

Figure 3과 같다. 본 연구에서 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 관련 변인을 각각 선행변인 및 결과변인으로 분류하여 funnel plot을 확인한 결과 비대칭을 이루었으나 trim-and-fill 분석 수행 결과 추가적으로 입력된 연구가 선행변인 0편(ESr, 0.27), 결과변인 0편(ESr, 0.58)으로 이전 효과 크기와 비교하였을 때 추가되는 연구가 없어 출판 편의가 존재하지 않는 것으로 판단되었다. Egger 회귀 분석 결과선행변인의 경우, 효과 크기 기울기 8.13, 표준오차 8.90,

p=.388로 통계적으로 유의한 차이가 없어 분석대상 연구들은 유의한 출판 편의가 없는 것으로 확인되었다. 결과변인은 사례 수가 9건이어서 Egger’s regression 분석을 시행하지 못하였다(

Table 2). 민감도 분석에서 각 연구를 순차적으로 생략한 후에도 결과가 안정적이었으며, 민감도 분석 결과는 다음과 같다(

Figure 2. A2 and

A4).

논 의

본 연구는 국내•외 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 관련 변인에 대한 연구들을 선행변인과 결과변인으로 분류하고, 이들 관련 변인에 대해 국내•외에서 처음으로 체계적 문헌고찰 및 메타분석을 시도한 연구이다. 본 연구를 통해 확인된 주요 결과를 토대로 다음과 같이 논의하고자 한다.

본 연구의 최종 분석을 위해 선정된 연구는 총 5편으로, 그 중 셀프리더십(self-leadership)과 관련된 연구가 4편(80.0%)으로 가장 많았다. 이는 국내 간호사를 대상으로 한 리더십 논문 141편에 대한 동향분석 결과[

17], 가장 많이 연구된 리더십 유형이 셀프리더십으로 나타난 결과와 동일하였다. 그러나 외국에서 출판된 간호리더십 논문 93편에 대한 체계적 문헌고찰 결과[

16], 가장 많이 연구된 리더십 유형이 변혁적 리더십이며, 그 다음으로 많이 연구된 리더십 유형이 일반적인 리더십, 임상 리더십의 순서로 나타난 결과와는 차이가 있었다. 본 연구에서 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 유형으로 셀프리더십을 확인한 경우는 모두 국내에서 수행된 연구로, 초보 및 상급 초보 단계에 있는 간호사를 대상으로 한 연구에서 셀프리더십이 주로 연구되어 온 것은 국내 의료현장에서 이들에게 요구되는 자기주도적인 역량의 중요성을 반영한 결과로 여겨진다. 급격하게 변화하는 국내 의료현장에서 간호사들은 스스로 목표를 설정하고 달성하기 위한 셀프리더십[

14] 역량이 필수적이며, 이는 초보 및 상급 초보 단계에 있는 간호사들에게도 마찬가지로, 이들의 성장을 위한 필수적인 요소로 셀프리더십이 중요한 위치를 차지하고 있음을 시사한다. 그러나 본 연구에 포함된 문헌의 80.0%가 셀프리더십에 집중되어 있어, 초보 및 상급 초보 단계의 간호사에게 요구되는 다양한 리더십 역량을 포괄적으로 다루지 못한 한계가 있다. 따라서 추후 연구에서는 셀프리더십 외에 간호분야에서 중요한 위치를 차지하는 변혁적 리더십이나 최근 주목받는 다양한 유형의 리더십들이 초보 및 상급 초보 단계의 간호사에게 미치는 영향을 다각도로 분석함으로써 초기 경력 단계 간호사들의 리더십 특성을 보다 면밀하게 파악해 볼 필요가 있겠다. 본 연구에 포함된 5편의 문헌 중 임상 리더십을 직접적으로 다룬 연구 또한 1편에 불과하였다. 초보 및 상급초보 간호사는 스스로에 대한 리더십 역량뿐만 아니라 임상 현장에서의 요구되는 다양한 역량을 함께 발휘할 필요가 있으므로, 추후 연구에서는 초기 경력단계 간호사에게 요구되는 임상 리더십의 구체적인 특성과 이에 대한 개발 방안을 마련하기 위한 연구가 수행되어야 한다.

본 연구의 메타분석을 위해 선정된 문헌에서 제시된 리더십 선행변인 중, 두 개 이상의 사례 수가 있어 개별 효과 크기 분석을 수행한 경우는 프리셉터 교육행동의 한 개 변수였다. 프리셉터 교육행동은 본 연구에서 2건의 사례 수가 확인되었으며, 통계적으로 유의한 중간 효과 크기를 나타냈다(ESr, 0.34). 본 연구에서 프리셉터 교육행동은 모두 경력 12개월 미만의 간호사를 대상으로 조사되었으며[

23,

24], 프리셉터 교육행동을 긍정적으로 인식할수록 초보 단계 간호사의 리더십 수준이 향상되는 것으로 나타났다. 이는 신규간호사 대상의 전환프로그램 관련 문헌 76편을 고찰한 결과[

25], 멘토링 프로그램이 신규간호사의 역량과 자신감 향상에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보고된 결과와 유사하다. 신규간호사는 프리셉터의 지원과 격려를 통해 임상 현장에 적응하고, 독립적인 역할을 해나가며, 올바른 직업의식을 갖추게 된다[

26]. 따라서 프리셉터는 초보 단계의 간호사들이 조직에 성공적으로 적응하고, 전문적인 역량을 향상시키는데 중요한 역할을 한다는 것을 알 수 있다. 이에 추후 초보 및 상급 초보 단계 간호사 대상의 리더십 프로그램 개발 시 숙련된 프리셉터의 개입을 중요한 요소로 구성할 필요가 있으며, 프리셉터의 지도 역량을 강화하기 위한 중재 방안도 마련해야 할 것으로 여겨진다. 즉, 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 향상뿐만 아니라 조직 내 성장과 적응을 돕는 프리셉터 역할의 중요성을 인정하고, 이를 지원하기 위한 조직 차원의 교육과 지원 방안으로 프리셉터의 역량 향상을 위한 프로그램 개발, 멘토-멘티 기반 교육 제공 등 다양한 프로그램을 마련해야 할 필요가 있겠다.

본 연구의 메타분석을 위해 선정된 문헌에서 제시된 리더십 결과변인 중 사례 수가 두 개 이상인 경우 개별 효과 크기 분석을 시행하였다. 그 결과 회복탄력성, 간호 업무 성과, 조직사회화 순으로 효과 크기가 크게 나타났다. 먼저 본 연구에서 회복탄력성은 2건의 사례 수가 보고되었으며, 가장 큰 효과 크기(ESr, 0.72)를 나타냈다. 본 연구에 포함된 문헌에서 회복탄력성은 6개월 이상 24개월 미만 간호사[

27], 12개월 미만 간호사[

24]의 셀프리더십과 유의한 상관관계가 있는 것으로 보고되었으며, 본 연구의 메타분석 결과 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 회복탄력성은 셀프리더십과 높은 수준의 관련이 있는 것으로 나타났다. 이는 간호사의 셀프리더십 수준이 높을수록 회복탄력성 또한 높아질 수 있음을 시사한다. 회복탄력성은 간호사가 경험하는 좌절과 어려움을 극복하고 자신감을 키우는 역할을 한다는 점에서 매우 중요한데[

28,

29], 리더십을 통해 회복탄력성이 향상될 수 있음이 확인되었다. 이를 통해 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 역량이 높을수록 사회 초년생으로서 경험하는 다양한 어려움을 잘 극복할 수 있을 것으로 기대해 볼 수 있다. 따라서 초보 및 상급 초보 단계 간호사를 대상으로 하는 리더십 프로그램 제공 시 다양한 갈등 상황에 대처하기 위한 역할극이나 시뮬레이션 기반의 중재를 제공할 경우 회복탄력성 향상에 기여함으로써 초보 및 상급 초보 단계 간호사가 경험하는 다양한 어려움과 스트레스를 극복하는데 도움을 줄 수 있을 것으로 여겨진다.

다음으로 간호 업무 성과는 2건의 사례가 보고되었으며, 두 번째로 큰 효과 크기(ESr, 0.69)를 나타냈다. 본 연구에 포함된 문헌에서 간호 업무 성과는 13개월 이상 36개월 이하의 경력의 간호사[

30]와 6개월 이상 24개월 미만 간호사[

27]의 셀프리더십과 유의한 상관관계가 있는 것으로 보고되었다. 본 연구의 메타분석 결과 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 간호 업무 성과는 셀프리더십과 높은 수준의 관련성이 있는 것으로 확인되었다. 그러나 국내 간호사를 대상으로 한 선행연구[

31]의 구조방정식 분석 결과 셀프리더십과 간호 업무 성과 사이에 통계적으로 유의한 차이가 없는 것으로 나타나 본 연구의 결과와는 차이가 있었다. 이는 선행연구[

31]에 20대부터 50대까지의 다양한 연령대의 간호사가 포함되었으며, 이들이 인식하는 셀프리더십 수준이 임상 경력에 따라 다를 수 있기 때문에 나타난 결과로 여겨진다. 한편, 최근 20년간 출판된 문헌들을 고찰한 선행연구 결과[

32]에서 간호리더십 행동과 간호 성과와의 관계를 설명하는 다양한 요인들이 확인되었다. 즉, 간호리더십 행동과 관련된 요소들이 간호사의 성과, 긍정적인 업무환경, 환자 만족도 등의 간호 성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 이는 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 역량이 개발될 경우 개인의 성장을 넘어 조직의 성과 및 환자 간호의 수준까지 향상시킴으로써 간호조직에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 것을 시사한다. 그러나 본 연구에서 리더십과 간호 업무 성과에 대한 사례 수가 2건에 불과하여 간호 업무 성과의 어떤 하위 요인과 더 높은 관련성을 보이는지 파악하기에는 어려움이 있다. 따라서 추후 관련 연구가 축적될 경우, 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십과 조직 성과와의 세부 영역별 관계를 더욱 명확하게 파악할 수 있을 것으로 여겨진다.

마지막으로 조직사회화는 2건의 사례가 보고되었으며, 중간 효과 크기(ESr, 0.31)를 나타냈다. 본 연구에 포함된 문헌에서 조직사회화는 12개월 미만의 간호사[

23]와 6개월 이상 24개월 미만 간호사[

27]의 셀프리더십과 유의한 상관관계가 있는 것으로 보고되었다. 그러나 2편의 연구에서 사용된 조직사회화 측정 도구의 하위영역은 직무만족, 조직몰입, 소진 등으로 구성되어 있으나, 각 하위영역이 셀프리더십과 어느 정도의 관련성을 갖는지에 대한 구체적인 결과는 제시되어 있지 않았다. 따라서 조직사회화를 구성하는 하위영역 중 특히 어떤 영역이 셀프리더십과 더 높은 관련성을 가지는지 파악하기에는 다소 어려움이 있다. 예를 들어 직무만족이나 조직몰입의 경우, 간호사를 각각 X세대, Y세대, Z세대로 구분하고 분석한 연구에서 각 세대 간에 유의한 차이가 있다는 것이 확인되었다[

33]. 또한, 간호관리자의 직무만족에 대한 체계적 고찰연구에서 직무만족에 영향을 미치는 직무, 조직, 그리고 개인적인 특성 수십 가지가 확인된 바 있다[

34]. 이러한 결과는 조직사회화를 구성하는 각각의 하위영역에 영향을 미치는 변수가 매우 다양할 수 있음을 시사한다. 따라서 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십과 조직사회화 간의 관련성을 명확하게 파악하기 위해서는, 조직사회화의 하위영역들에 해당하는 변수들과 리더십 간의 관계를 더욱 구체적으로 파악하기 위한 연구의 수행이 필요한 것으로 보인다. 즉, 본 연구에서 조직사회화를 구성하는 하위영역별 효과를 개별적으로 분석하기에는 선행연구가 부족하였다는 한계가 있으므로 추후 관련 연구가 축적될 경우 하부요인에 대한 효과 크기를 분석하는 연구를 제안한다. 이를 위해 관련 변인들의 상관관계 결과를 제시할 때 조직사회화를 구성하는 각 변수의 하부요인 별 결과값 또한 구체적으로 제시하는 것이 필요한 것으로 보이며, 이를 바탕으로 각 변수들과 리더십과의 관련성을 더욱 명확하게 파악할 수 있을 것으로 여겨진다.

다음으로 사례 수가 1건인 관련 변인 중 효과 크기 분석은 수행하지 못하였으나, 각각의 관련 변인들이 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십에 미치는 영향을 논의하고자 한다. 먼저 간호근무환경과 자기효능감은 각각 사례 수가 1건이어서 효과 크기 분석을 수행하지는 못하였으나, 리더십과의 유의성을 확인해 본 결과는 다음과 같다. 먼저 본 연구의 체계적 문헌고찰에 포함된 연구에서 간호근무환경[

27]과 자기효능감[

30]은 각각 6개월 이상 24개월 미만의 경력, 13개월 이상 36개월 이하의 경력을 가진 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십과 유의한 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 24개 병원 간호사 1,534명을 대상으로 한 국외연구에서 간호사의 근무환경이 리더십 역할 동기에 직접적인 영향을 미치며, 리더십 자기효능감 또한 리더십 역할 동기에 직접적인 효과를 준다는 연구결과와 유사하다[

35]. 이는 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 개발을 위해 개인의 자기효능감을 높이는 것뿐만 아니라 지지적인 근무환경을 조성하는 것이 필요하다는 것을 시사한다. 한편, 1993년에서 2022년 사이에 출판된 문헌을 분석한 선행연구 결과[

36]에 따르면 건설적인 피드백, 멘토링, 유익한 자원환경 등의 다양한 조직적 지원이 리더십 자기효능감의 선행요인으로 보고되었다. 또한 리더십 자기효능감은 리더십 역할 동기에도 직접적인 효과를 미친다는 결과가 있었다[

35]. 이는 간호사가 소속된 조직의 지지와 관리자의 리더십, 실무체계, 동료와의 관계 등 간호근무환경을 호의적으로 인식할수록 리더십 역할 수행에 대한 자신감이 향상되어 실제 리더십 행동으로 이어질 수 있음을 의미한다. 따라서 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 역량을 향상시키기 위해서는 리더십 행동을 잘 수행할 수 있다는 자신감을 심어주는 것뿐만 아니라, 리더십 역할을 효과적으로 수행할 수 있도록 조직 차원의 지원 방안 또한 마련되어야 할 것으로 보인다.

다음으로 조직돌봄 분위기는 12개월 미만 간호사의 셀프리더십과 유의한 상관관계가 있는 것으로 나타났다[

23]. 이는 실무경력 2년 이내의 간호사를 대상으로 한 전환프로그램 관련 문헌 32편을 분석한 결과, 조직문화가 간호사의 전문성 개발과 심리적 발달에 영향을 미친다는 결과와 유사하다[

37]. 이에 따라 간호사의 리더십 역량을 개발하기 위해서는 간호사 개개인에 대한 지지뿐만 아니라 조직 차원의 지원과 협조가 필요하다는 것을 알 수 있다. 또한 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십을 향상시키고 이들을 대상으로 한 리더십 프로그램의 효과성을 높이기 위해서는, 간호단위 관리자뿐만 아니라 간호부장과 병원장 등 상위계층의 관리자들이 리더십 개발의 중요성을 인식하고 이를 위한 협력과 지지가 필수적이라는 것을 의미한다. 즉, 간호사의 리더십 역량을 강화하기 위해서는 조직 전체가 리더십을 중요한 가치로 인식하고 모든 구성원이 각자의 현장에서 적합한 리더십을 발휘할 수 있도록 조직문화와 분위기를 조성할 필요가 있겠다.

한편, 본 연구의 조절효과 분석 결과, 국내 연구가 국외 연구보다 유의하게 높은 효과 크기를 보였으며, 수행 지역 간 조절 효과는 통계적으로 유의하였다. 이는 본 연구의 높은 이질성이 연구가 수행된 사회문화적 또는 조직적 환경의 차이로 인한 것일 수 있음을 시사한다. 다만, 국외 연구는 단 1편의 문헌에서 도출된 4개의 효과 크기만을 포함하고 있어, 연구 수행 지역 간 조절 효과에 대한 해석에는 연구 수의 불균형으로 인한 제한점이 존재한다. 또한 본 연구는 초보 및 상급 초보 단계 간호사를 하나의 집단으로 통합하여 메타분석을 수행하였으나, 이들 집단 간에는 임상 경력이나 역할 범위, 리더십 발휘 경험에 차이가 있을 수 있다. 특히 본 연구의 메타분석에 포함된 연구 수가 총 5편으로 제한적이고, 각 집단을 별도로 구분하여 분석한 선행연구는 아직까지 부족하여 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 경력별 특성을 면밀하게 파악하기에는 한계가 있을 수 있다. 따라서 향후 연구에서는 경력 단계별 리더십의 특성과 영향 요인을 명확하게 규명하기 위한 연구가 우선적으로 이루어질 필요가 있겠다. 본 연구는 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십에 대한 체계적 문헌고찰 및 메타분석을 통해 이들의 리더십과 관련된 개인 및 조직 차원의 전반적인 이해를 제공하고, 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 프로그램 개발을 위한 기초 자료를 제공하였다는 데 의의가 있다.

결 론

본 연구를 통해 국내•외 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십에 대해 프리셉터 교육행동, 회복탄력성, 간호 업무 성과, 조직사회화의 유의미한 관련성을 실증적으로 규명했다. 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 수준을 높이기 위해서는 프리셉터의 지원이 선행되어야 하며, 이를 통해 리더십 역량이 개발될 경우 회복탄력성, 간호 업무 성과, 그리고 조직사회화 수준의 향상을 기대할 수 있다. 따라서 향후 초보 및 상급 초보 단계 간호사를 대상으로 한 리더십 프로그램 개발 시 프리셉터의 지원 방안은 반드시 고려해야 할 중요한 요인임을 확인했다. 본 연구는 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 역량 개발을 위한 기초 자료를 제공하며, 후속 연구 방향을 제시했다는 점에서 의의가 있다. 본 연구의 결과를 토대로 다음과 같이 제언한다. 첫째, 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 및 리더십 관련 주요 변인들에 대한 보다 많은 연구의 수행을 제언한다. 둘째, 초보 및 상급 초보 단계 간호사의 리더십 발달 과정을 시간의 흐름에 따라 파악하기 위한 종단적 연구의 수행을 제언한다. 셋째, 초보 및 상급 초보 단계 간호사를 대상으로 한 맞춤형 리더십 프로그램을 개발•운영하고 그 효과성을 파악하는 연구의 수행을 제언한다.

Article Information

-

Author contributions

Conceptualization: SK, MHS, SHJ. Methodology: SK, MHS, SHJ. Formal analysis: SK, MHS. Data curation: SK. Visualization: SK, MHS, SHJ. Project administration: SHJ. Funding acquisition: SK. Writing - original draft: SK, MHS, SHJ. Writing - review & editing: SK, MHS, SHJ. All authors read and agreed to the published version of the manuscript.

-

Conflict of interest

None.

-

Funding

This work was supported by the National Research Foundation of Korea(NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (No. RS-2023-00275718).

-

Data availability

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Acknowledgments

None.

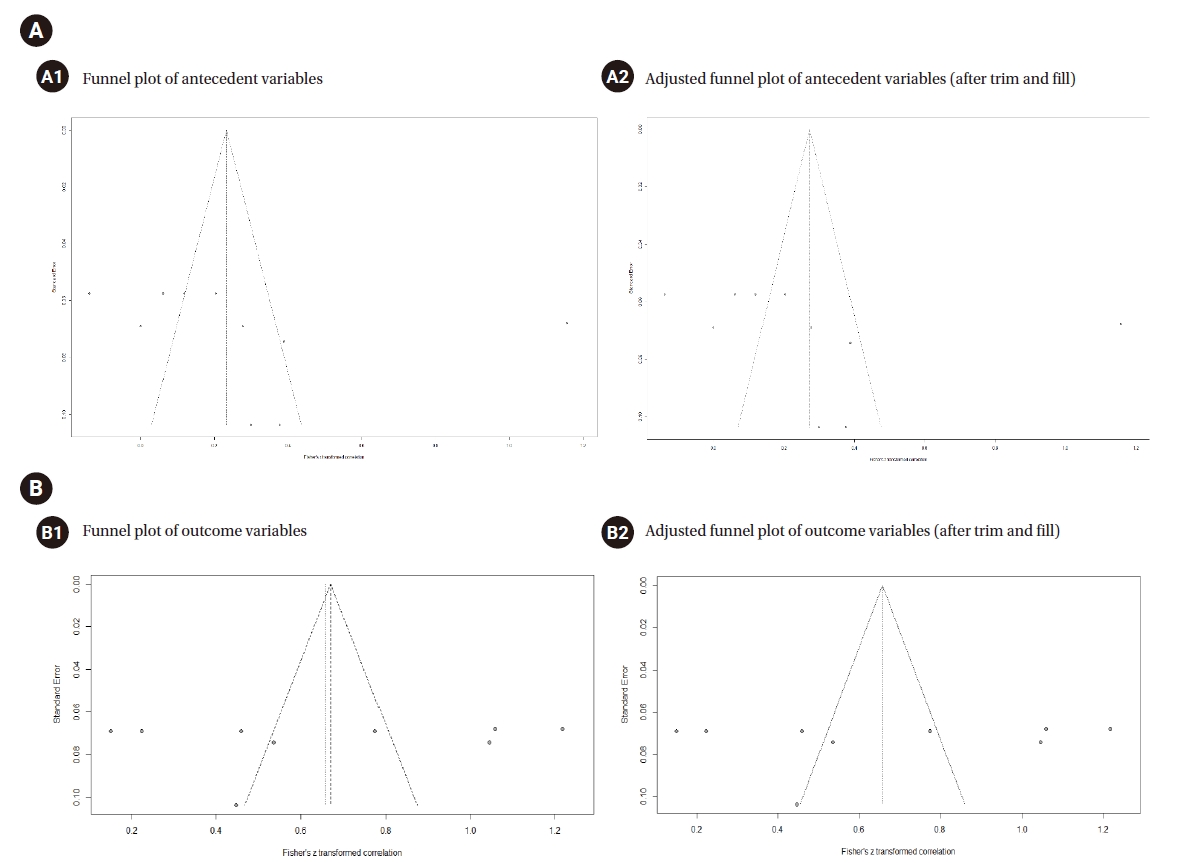

Figure 1.

Figure 2.Forest plots and sensitivity analysis of leadership-related variables. (A) Antecedent and outcome variables. A1: antecedent variables. A2: sensitivity test result of antecedent variables. A3: outcome variables. A4: sensitivity test result of outcome variables. (B) Individual variables. B1: preceptor training behaviors. B2: resilience. B3: nursing performance. B4: organizational socialization. COR= correlation; CI=confidence interval.

Figure 3.Funnel plot and adjusted funnel plot. (A) Antecedent variables. A1: funnel plot of antecedent variables. A2: adjusted funnel plot of antecedent variables (after trim and fill). (B) Outcome variables. B1: funnel plot of outcome variables. B2: adjusted funnel plot of outcome variables (after trim and fill).

Table 1.Characteristics of the Studies Included in the Systematic Review and Meta-Analysis

|

No. |

Study/country |

Publication type |

Analysis |

Participants |

Leadership style |

Related variable |

Quality assessment score |

|

Study Site |

Number of study sites |

Number of participants |

RN experience (mo) |

Average age (yr) |

Average tenure (mo) |

|

A1 |

Kang et al. (2023)/South Korea |

Thesis |

Correlation, regression |

Tertiary hospital |

1 |

96 |

< 12 |

26.2 |

7.18 |

Self-leadership |

Preceptor training behaviors, organizational climate for caring, organizational socialization |

9 |

|

A2 |

Jung et al. (2017)/South Korea |

Thesis |

Correlation, SEM |

General hospital |

2 |

220 |

13~36 |

NR |

NR |

Self-leadership |

Nursing performance, problem-solving ability, self-efficacy |

10 |

|

A3 |

Ham et al. (2017)/South Korea |

Thesis |

Correlation, SEM |

General hospital, university hospital |

5 |

213 |

6–<24 |

24.5 |

13.29 |

Self-leadership |

Organizational socialization, nursing work performance, resilience, type of workplace bullying, consequence of workplace bullying, nursing work environment |

10 |

|

A4 |

Chappell et al. (2014)/USA |

Journal |

Correlation, regression |

Hospital |

23 |

306 |

≤ 24 |

27.9 |

10.91 |

Clinical leadership |

Age, RN experience, Length of NGNTP, overall quality of NGNTP |

9 |

|

A5 |

Kim et al. (2023)/South Korea |

Journal |

Correlation, path analysis |

Tertiary hospital |

2 |

184 |

< 12 |

24.3 |

6.86 |

Self-leadership |

Preceptor training behaviors, resilience, field adaptation |

9 |

Table 2.Effect Sizes and Publication Bias of Leadership-Related Variables

|

Category |

Related variable |

Effect size

|

Publication bias

|

|

k |

ESr |

95% CI |

Z |

p

|

Heterogeneity

|

Trim-and-fill

|

Egger’s regression*

|

|

I2

|

Q |

p

|

Studies trimmed |

ESr |

95% CI |

Q |

Intercept |

SE |

p

|

|

Antecedent variable |

|

10 |

0.27 |

0.05~0.46 |

2.37 |

.018 |

96.5 |

258.79 |

<.001 |

0 |

0.27 |

0.05~0.46 |

258.79 |

8.13 |

8.90 |

.388 |

|

Preceptor training behaviors |

2 |

0.34 |

0.24~0.44 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Outcome variable |

|

9 |

0.58 |

0.38~0.72 |

4.97 |

<.001 |

96.7 |

241.14 |

<.001 |

0 |

0.58 |

0.38~0.72 |

241.14 |

- |

- |

- |

|

Resilience |

2 |

0.72 |

0.57~0.83 |

6.73 |

<.001 |

85.9 |

7.09 |

.008 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Nursing performance |

2 |

0.69 |

0.10~0.92 |

2.21 |

.027 |

98.4 |

61.30 |

<.001 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Organizational socialization |

2 |

0.31 |

0.10~0.49 |

2.90 |

.003 |

69.1 |

3.24 |

.072 |

|

|

|

|

|

|

|

REFERENCES

- 1. World Health Organization. First ever state of the world’s nursing report launched amid COVID19 pandemic [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2025 Sep 1]. Available from: https://www.who.int/news/item/06-04-2020-world-health-worker-week-2020

- 2. Kim JS, Kim YM, Jang KS, Kim BN, Jeong SH. Concept analysis of nursing leadership. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2015;21(5):575-586. https://doi.org/10.11111/jkana.2015.21.5.575

- 3. Lee SE, Lee H, Sang S. Nurse managers’ leadership, patient safety, and quality of care: a systematic review. Western Journal of Nursing Research. 2022;45(2):176-185. https://doi.org/10.1177/01939459221114079

- 4. Hult M, Terkamo-Moisio A, Kaakinen P, Karki S, Nurmeksela A, Palonen M, et al. Relationships between nursing leadership and organizational, staff and patient outcomes: a systematic review of reviews. Nursing Open. 2023;10(9):5920-5936. https://doi.org/10.1002/nop2.1876

- 5. Jang GS. Study on establishment of clinical career development model of nurses [dissertation]. Seoul: Yonsei University; 2000.

- 6. Jang KS, Kim HY, Kim NY. A study for development of competency-based continuing education system depending on nurses clinical ladder. Journal of the Korea Contents Association. 2018;18(12):503-515. https://doi.org/10.5392/JKCA.2018.18.12.503

- 7. Kim NY, Woo CH. Mediating effect of self-efficacy in the relationship between informal learning, shared leadership and organizational socialization of beginner•advanced beginner nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2018;24(1):1-9. https://doi.org/10.11111/jkana.2018.24.1.1

- 8. Hospital Nurses Association. Hospital nursing staffing survey (2023) [Internet]. Seoul: Hospital Nurses Association; 2024 [cited 2025 Sep 1]. Available from: https://khna.or.kr/home/pds/utilities.php

- 9. Brook J, Aitken L, Webb R, MacLaren J, Salmon D. Characteristics of successful interventions to reduce turnover and increase retention of early career nurses: a systematic review. International Journal of Nursing Studies. 2019;91:47-59. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.11.003

- 10. Han MK, Shin SJ, Kim J. Individual and institutional outcomes of nurse residency program for new nurses: a systematic review. Korean Journal of Adult Nursing. 2021;33(1):10-28. https://doi.org/10.7475/kjan.2021.33.1.10

- 11. Korean Accreditation Board of Nursing Education. Nursing education accreditation evaluation guidelines for universities (2024) [Internet]. Seoul: Korean Accreditation Board of Nursing Education; 2024 [cited 2025 Sep 1]. Available from: http://www.kabone.or.kr/reference/refRoom.do

- 12. Sin KM, Kim EY. A concept analysis on reality shock in newly graduated nurses using the hybrid model. Korean Journal of Occupational Health Nursing. 2017;26(1):19-29. https://doi.org/10.5807/kjohn.2017.26.1.19

- 13. Kim KK, Kim GY, Kim BK. New nurses' experience of turnover: a qualitative meta-synthesis. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2020;26(2):84-99. https://doi.org/10.11111/jkana.2020.26.2.84

- 14. Jang KS, Lee MH, Kim BN, Kim YM, Kim EA, Kim JS, et al. Practice-driven nursing leadership. Seoul: Hakjisa Medical; 2018.

- 15. Cummings GG, Tate K, Lee S, Wong CA, Paananen T, Micaroni SP, et al. Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: a systematic review. International Journal of Nursing Studies. 2018;85:19-60. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.04.016

- 16. Cummings GG, Lee S, Tate K, Penconek T, Micaroni SP, Paananen T, et al. The essentials of nursing leadership: a systematic review of factors and educational interventions influencing nursing leadership. International Journal of Nursing Studies. 2021;115:103842. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103842

- 17. Kim SM, Seo MH, Jeong SH, Kim HS, Kim YL. A literature review of research on leadership of Korean hospital nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2019;25(5):404-423. https://doi.org/10.11111/jkana.2019.25.5.404

- 18. Kim SY, Park JE, Seo HJ, Lee YJ, Jang BH, Son HJ, et al. NECA's guidance for undertaking systematic reviews and meta-analyses for intervention. Seoul: National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency; 2011.

- 19. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021;372:n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

- 20. Higgins JP, Thompson SG, Deeks JJ, Altman DG. Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ. 2003;327(7414):557-560. https://doi.org/10.1136/bmj.327.7414.557

- 21. Borenstein M, Hedges LV, Higgins JP, Rothstein HR. Introduction to meta-analysis. Chichester: John Wiley & Sons; 2009.

- 22. Cohen L, Manion L, Morrison K. Data analysis: quantitative data analysis. In: Cohen L, Manion L, Morrison K, editors. Research methods in education. 6th ed. Abingdon: Routledge; 2009. p. 520-525.

- 23. Kang MS. Effect of self-leadership, preceptor's clinical teaching behavior, organizational climate for caring on organizational socialization in new nurses working in tertiary hospital [dissertation]. Seoul: Yonsei University; 2023.

- 24. Kim E, Kim E. Effects of preceptors’ clinical teaching behavior on the field adaptation of new graduate nurses: mediating effects of self-leadership and resilience. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2023;29(5):577-587. https://doi.org/10.11111/jkana.2023.29.5.577

- 25. Rush KL, Janke R, Duchscher JE, Phillips R, Kaur S. Best practices of formal new graduate transition programs: an integrative review. International Journal of Nursing Studies. 2019;94:139-158. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.02.010

- 26. Kim SK, Lee B. Types of role perception of preceptors for new nurses: a Q methodology approach. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2021;27(3):204-214. https://doi.org/10.11111/jkana.2021.27.3.204

- 27. Ham YS. A structural equation model on organizational socialization of hospital new nurses [dissertation]. Incheon: Inha University; 2018.

- 28. Lyu L, Xu LY, Liu M, Li GH. Resilience in new nurses: a qualitative study. Frontiers of Nursing. 2020;7(2):161-168. https://doi.org/10.2478/fon-2020-0029

- 29. Hwang HJ. The effect of clinical nurses’ self-leadership and stress-coping type on resilience. The Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction. 2021;21(18):679-691. https://doi.org/10.22251/jlcci.2021.21.18.679

- 30. Jung YS. A structural equation model on nursing performance in advanced beginner-stage nurses [dissertation]. Busan: Kosin University; 2017.

- 31. Kim AY, Sim IO. Mediating factors in nursing competency: a structural model analysis for nurses’ communication, self-leadership, self-efficacy, and nursing performance. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17:(18):6850. https://doi.org/10.3390/ijerph17186850

- 32. Alsadaan N, Salameh B, Reshia FA, Alruwaili RF, Alruwaili M, Awad Ali SA, et al. Impact of nurse leaders behaviors on nursing staff performance: a systematic review of literature. INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing. 2023;60:00469580231178528. https://doi.org/10.1177/00469580231178528

- 33. Lee SA, Lee J. Differences in occupational values, communication types, job satisfaction, and organisational commitment among clinical nurses across generations. Frontiers in Psychology. 2023;14:1174197. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1174197

- 34. Penconek T, Tate K, Bernardes A, Lee S, Micaroni SP, Balsanelli AP, et al. Determinants of nurse manager job satisfaction: a systematic review. International Journal of Nursing Studies. 2021;118:103906. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103906

- 35. Labrague LJ, Al Sabei S, Al Rawajfah O, AbuAlRub R, Burney I. Authentic leadership and nurses' motivation to engage in leadership roles: the mediating effects of nurse work environment and leadership self-efficacy. Journal of Nursing Management. 2021;29(8):2444-2452. https://doi.org/10.1111/jonm.13448

- 36. Lartey SA, Montgomery CL, Olson JK, Cummings GG. Leadership self-efficacy and nurses' aspiration to leadership: an evolutionary concept analysis. International Journal of Nursing Studies. 2023;143:104496. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2023.104496

- 37. Melissant HC, Hendriks RRA, Bakker EJ, Kox JH, Rietveld N, Miedema HS, et al. Interventions that support novice nurses' transition into practice: a realist review. International Journal of Nursing Studies. 2024;157:104785. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2024.104785

Appendix

Appendix 1.

List of Studies Included in Meta-Analysis

A1. Kang MS. Effect of self-leadership, preceptor's clinical teaching behavior, organizational climate for caring on organizational socialization in new nurses working in tertiary hospital [dissertation]. Seoul: Yonsei University; 2023.

A2. Jung YS. A structural equation model on nursing performance in advanced beginner-stage nurses [dissertation]. Busan: Kosin University; 2017.

A3. Ham YS. A structural equation model on organizational socialization of hospital new nurses [dissertation]. Incheon: Inha University; 2018.

A4. Chappell KB, Richards KC, Barnett SD. New graduate nurse transition programs and clinical leadership skills in novice RNs. Journal of Nursing Administration. 2014;44(12):659-668.

https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000144

A5. Kim E, Kim E. Effects of preceptors' clinical teaching behavior on the field adaptation of new graduate nurses: Mediating effects of self-leadership and resilience. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2023;29(5):577-587.

https://doi.org/10.11111/jkana.2023.29.5.577