Abstract

-

Purpose

This study aimed to explore the mediating role of self-transcendence in the relationship between job stress and wellness among nurses based on self-transcendence theory.

-

Methods

A descriptive cross-sectional design was adopted, and data were collected via an online survey using Google Forms from July 22 to August 20, 2024. This study analyzed data from 290 nurses working in 10 hospitals. Correlation and multiple regression analyses were conducted, alongside simple mediation analysis with bootstrapping, to evaluate the mediating role of self-transcendence. All statistical analyses were performed using Jamovi software.

-

Results

Positive correlations were identified among job stress, self-transcendence, and wellness in nurses. Regression analyses revealed that self-transcendence was positively associated with wellness (β=.62, p<.001), while job stress had no significant association with wellness. Mediation analysis demonstrated that self-transcendence significantly mediated the relationship between job stress and wellness (β=.22, p<.001).

-

Conclusion

The findings highlight the influence of self-transcendence on the relationship between job stress and wellness among nurses. This underscores the importance of designing interventions to enhance self-transcendence as a strategy to promote wellness among nurses.

-

주요어: 웰니스, 직무스트레스, 자기초월, 간호사

-

Key Words: Wellness; Occupational stress; Self-transcendence; Nurses

서론

1. 연구의 필요성

의료현장의 만성적인 인력 부족과 과다한 업무량, 신체적•정신적 스트레스로 인한 소진으로 간호사의 사직률은 매년 높아지고 있다[

1]. 이에 따라 간호사의 인력 유지를 위한 임상 현장의 개선 요구가 높아지고 있으며, 직무스트레스와 신체적•정신적 안녕을 관리하는 것의 중요성이 더욱 강조되고 있다[

2]. 웰니스(wellness)란 웰빙(well-being)과 피트니스(fitness)의 합성어로, 인간이 신체적, 정신적, 사회적 건강을 획득하고 발전시키기 위해 개인의 잠재력을 극대화하여 통합하는 능동적인 과정을 의미한다[

3]. 웰니스를 유지하는 삶은 신체적•정신적 피로를 완화하고, 새로운 에너지를 제공하며, 스트레스가 많은 사회생활 속에서 정서적 안정을 돕는 데 중요한 역할을 한다. 이러한 이유로 직무스트레스를 경험하는 직장인들을 대상으로 웰니스에 관한 관심이 증가하고 있다[

4]. 간호사도 병원이라는 특수한 환경 속에서 전문직을 수행하고 있는 직장인으로서 간호사의 웰니스가 최적의 상태를 유지할 때 전문적 역할을 잘 수행할 수 있고, 간호 대상자에게 질 높은 간호 서비스를 제공할 수 있다[

5]. 선행연구에 따르면 간호사의 웰니스는 5점 만점에 3.07점으로[

6] 다른 직종에 비해 웰니스가 다소 낮은 것으로 확인되었다[

7,

8].

간호사의 직무스트레스란 간호사의 능력과 자원이 업무 요구 사항과 일치하지 않을 때 발생하는 신체적•정서적 반응을 의미한다[

9]. 국내에서 시행된 조사 결과에 따르면 간호사의 83.8%가 직무스트레스를 경험하였다고 보고되었다[

10]. 간호사는 과도한 업무량, 지속적인 인력 부족, 환자에 대한 깊은 헌신으로 인해 신체적•정신적으로 높은 수준의 스트레스를 경험하는 직업군으로, 이에 따라 간호사의 자기 관리 및 웰니스의 증진은 필수적인 과제이다[

11]. 선행연구에 따르면 스트레스는 긍정적인 측면에서 개인이 건강한 행동을 하도록 유도하는 긍정적인 동기 요인으로 작용할 수 있다. 예를 들면 정기적인 병원 방문과 운동을 통해 최적의 건강을 유지할 수 있도록 하고, 삶의 질을 향상시킬 수 있는 동기를 부여하는 힘이 되어 웰니스를 증가시킨다고 하였다[

12]. 반면 직무스트레스는 정신적 웰니스를 저하시켜 정신건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 것으로 확인되었다[

7]. 이처럼 직무스트레스는 웰니스에 긍정적 또는 부정적 영향을 모두 미칠 수 있음에도 불구하고, 간호사를 대상으로 직무스트레스와 웰니스의 관계를 탐색한 연구는 주로 대학병원 및 종합병원 간호사를 대상으로 진행되었고, 웰니스의 일부 영역인 정서적•정신적 웰니스에만 국한되어 있는 등 관련 연구가 부족한 상황이다[

7,

13]. 따라서 간호사의 웰니스를 증진하기 위한 체계적인 개입을 위해 웰니스를 포괄적으로 탐색하고 영향요인을 규명할 필요가 있다.

스트레스에 대한 반응이 사람마다 다르고, 어떻게 수용하는지에 따라 주관적인 해석과 대처 방법의 차이가 있기 때문에, 스트레스에 대처하기 위해서는 스트레스 원에 대한 개인의 인지에 초점을 맞추는 접근이 효과적이라고 알려져 있다[

14,

15]. 이와 관련하여 자기초월이라는 개념은 모든 인간에게 내재된 특성으로, 더 높은 수준의 자아실현을 위해 지속적으로 자신을 넘어서는 과정을 의미한다[

16]. 높은 자기초월성은 개인의 인지 및 행동 패턴을 조정하고, 긍정적인 태도로 생활 사건에 대처하며, 좌절을 통해 성장할 수 있도록 하는 내면적인 힘으로 작용하여 자아가 손상되지 않는 한 스트레스를 스스로 관리하여 웰빙에 긍정적인 영향을 미친다[

16]. 선행연구에 따르면 간호사가 환자를 소중히 여기고 자신의 일에서 의미를 찾으면 웰빙이 향상되며, 자기초월은 돌봄 행동의 기초로서 웰빙에 긍정적인 영향을 미치는 자원으로 확인되었다[

17]. 따라서 간호사에게 자기초월은 돌봄으로 인해 발생하는 긴장을 효과적으로 처리하고, 환자와의 관계 속에서 이타적인 의미와 목적을 찾을 수 있도록 도움을 제공할 수 있다[

18].

Reed [

19]는 인간이 삶의 어려운 상황에 직면했을 때 웰빙을 향상시키거나 유지하는 방법을 이해하는데 관련된 개념으로 자기초월이론(self-transcendence theory)을 개발하였다. Reed [

19]는 성인 후기에 초점을 맞춘 초기 연구를 시작으로 청소년기, 성인기, 노년기 등 다양한 집단을 대상으로 연구를 진행하였으며, 최근에는 간호사에게 자기초월이론을 적용한 연구들이 연구자들에 의해 활발하게 수행되고 있다[

17,

20,

21]. 자기초월이론에서는 개인이 심각한 질병이나 스트레스가 많은 상황을 경험할 때, 자기초월은 이러한 어려움을 긍정적인 결과로 전환할 수 있는 자원이자 중재자로서 중요한 역할을 한다고 설명하며, 이론의 주요 개념으로 취약성, 자기초월, 웰빙을 포함하고 있다[

22]. 취약성은 개인의 죽음에 대한 인식이나 어려운 삶의 사건 등을 의미하고, 웰빙은 개인의 가치관과 건강함의 기준에 따라 자신의 건강에 대한 주관적인 느낌을 의미한다. 자기초월은 웰빙을 저하시키는 사건이나 취약성이 증가한 시기에 이를 대처하는 수단으로서 웰빙을 달성하기 위한 중요한 과정이라고 하였다[

19]. 또한 자기초월은 신체적, 정서적, 기능적, 영적 건강에 영향을 미치며[

23], 신체적, 심리적 고통을 줄여주며, 삶의 질에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다[

24]. 간호사를 대상으로 한 연구에서도 간호사의 심리적 취약성과 업무 관련 웰빙 간의 관계에서 자기초월이 매개적 역할을 하는 것으로 확인되었다[

21].

앞서 언급한 바와 같이 자기초월이 직무스트레스라는 취약성에 직면하고 있는 간호사의 웰니스에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 예상되지만 간호사의 직무스트레스와 웰니스 간의 관계에 관한 연구는 찾아보기 어려웠고, 이들 간의 관계에서 매개효과를 살펴본 연구도 부족한 상황이다. 이에 본 연구에서는 인간이 역경을 초월하는 방식에 관한 자기초월이론을 기반으로 삶의 어려운 사건인 취약성은 직무스트레스로, 건강하다고 느끼는 주관적인 인식은 웰니스로 하여 간호사를 대상으로 자기초월의 매개효과를 분석하고자 한다. 이를 통해 간호사의 직무스트레스가 웰니스에 미치는 영향을 파악하고 이들 간의 관계에서 자기초월의 매개효과를 확인하여 간호사의 웰니스 증진을 위한 중재 전략 개발의 근거자료로 활용하고자 한다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 간호사의 웰니스, 직무스트레스, 자기초월 간의 관계를 파악하고, 직무스트레스와 웰니스 간의 관계에서 자기초월의 매개효과를 확인하기 위함이다. 구체적인 목적은 다음과 같다.

첫째, 대상자의 일반적 특성과 웰니스, 직무스트레스, 자기초월 정도를 파악한다.

둘째, 대상자의 일반적 특성에 따른 웰니스, 직무스트레스, 자기초월의 차이를 파악한다.

셋째, 대상자의 웰니스, 직무스트레스, 자기초월 간의 상관관계를 확인한다.

넷째, 대상자의 직무스트레스와 자기초월이 웰니스에 미치는 영향을 확인한다.

다섯째, 대상자의 직무스트레스와 웰니스 간의 관계에서 자기초월의 매개효과를 확인한다.

연구방법

1. 연구 설계

본 연구는 간호사를 대상으로 직무스트레스, 자기초월이 웰니스에 미치는 영향을 파악하고, 직무스트레스와 웰니스 간의 관계에서 자기초월의 매개효과를 분석하기 위한 서술적 상관관계 연구이다.

2. 연구 대상

본 연구의 대상자는 병원급 이상의 의료기관에 근무하는 현직 간호사로, D 광역시에 위치한 병원급 이상의 의료기관 10곳(병원 7개, 종합병원 1개, 요양병원 2개)에서 근무하고 있는 간호사로서 연구의 목적을 이해하고 연구 참여에 동의한 자를 대상으로 하였다. 본 연구에서는 연구 결과의 일반화를 위해 연구대상자 선정 시 병원의 종류를 제한하지 않고 병원급 이상의 다양한 의료기관을 포함하였다. 연구대상자 표본 크기는 G-Power 3.1.9.2 프로그램(Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)을 이용하여 산출하였으며, 다중회귀분석에 포함되는 예측변수는 직무스트레스, 자기초월 및 일반적 특성을 포함하여 총 13개였다. 효과크기 .10, 유의수준 .05, 검정력 .95를 기준으로 표본 수를 산출한 결과 최소 표본 수는 277명이었고, 설문조사의 특성상 결측치의 발생 여부를 고려하여 300명의 연구 참여자를 모집하였다. 수집된 자료 중 응답이 부적절한 10부를 제외하고 290명의 자료를 최종 분석하였다.

3. 연구 도구

1) 일반적 특성

본 연구에서는 연구대상자의 일반적 특성으로 성별, 연령, 결혼 상태, 종교, 교육수준, 근무부서, 근무형태, 총 임상경력, 현 병원 근무기간, 직위, 한 달 수입을 측정하였다.

2) 웰니스

본 연구에서는 Choi 등[

25]이 개발한 근로자용 웰니스 측정도구를 사용하였다. 본 도구는 5개의 하위요인으로 구성되어 있으며, 신체적 웰니스(4문항), 정서적 웰니스(5문항), 사회적 웰니스(3문항), 인지적 웰니스(3문항), 직업적 웰니스(3문항)로 총 18문항이다. 각 문항은 Likert 5점 척도로 ‘전혀 그렇지 않다’의 1점에서 ‘매우 그렇다’의 5점으로 평균 점수가 높을수록 웰니스가 높음을 의미한다. 원 도구의 신뢰도 계수는 Cronbach’s α는 .91이었으며, 본 연구에서 도구의 신뢰도는 Cronbach’s α=.92, McDonald’s ω=.93으로 나타났다.

3) 직무스트레스

본 연구에서는 Kim과 Gu [

9]가 간호사를 대상으로 개발한 직무스트레스 도구를 Choi [

26]가 수정한 도구를 사용하였다. 본 도구는 7개의 하위요인으로 구성되어 있으며, 업무량 과중(4문항), 전문직 역할갈등(3문항), 전문지식과 기술부족(4문항), 업무와 관련된 대인관계(7문항), 의료 한계에 대한 심리적 부담(5문항), 부적절한 대우와 보상(6문항), 병동의 물리적 환경(3문항)으로 총 32문항이다. 각 문항은 Likert 5점 척도로 ‘전혀 느끼지 않다’의 1점에서 ‘매우 심하게 느낀다’의 5점으로 평균 점수가 높을수록 직무스트레스가 높음을 의미한다. 원 도구의 신뢰도 계수 Cronbach’s α는 .95였으며, 본 연구에서 도구의 신뢰도는 Cronbach’s α=.93, McDonald’s ω=.93으로 나타났다.

4) 자기 초월

본 연구에서는 Reed [

27]가 개발한 Self-transcendence Scale을 Kim 등[

28]이 번역 및 표준화한 한국어판 자기초월 측정도구(Self-transcendence Scale, STS-K)를 사용하였다. 본 도구는 총 15문항으로 구성되어 있으며, 역문항인 15번 문항을 역산하여 평균 점수를 계산하였다. 각 문항은 Likert 4점 척도로 ‘전혀 그렇지 않다’의 1점에서 ‘매우 그렇다’의 4점으로 평균 점수가 높을수록 자기초월이 높음을 의미한다. 원 도구의 신뢰도 계수 Cronbach’s α는 .80이었으며, 본 연구에서 도구의 신뢰도는 Cronbach’s α=.68, McDonald’s ω=.78로 나타났다.

본 연구의 자료 수집을 위해 각 병원 간호부의 승인을 받은 후 간호부의 관리자를 직접 만나 본 연구의 목적과 절차, 비밀보장, 자발적인 연구 참여의 권리를 설명하였다. 간호부의 관리자를 통해 간호사에게 연구 참여자 모집에 관한 문건과 URL로 단축된 온라인 설문지 링크(link)를 전달하여 연구 참여를 원하는 경우 설문지 링크를 통해 설명서를 읽고 연구 참여에 동의한 후 온라인 자가 보고식 설문조사 방식으로 연구에 참여할 수 있도록 하였다. 안전한 연구참여를 위해 연구 참여에 동의하지 않는 경우에는 설문조사 문항 섹션으로 진행되지 않도록 설정하였다. Google 설문지를 이용하여 자료 수집을 진행하였으며, 2024년 7월 22일부터 8월 20일까지 조사를 실시하였다.

5. 자료 분석

수집된 자료는 Jamovi 2.3.28 version을 이용하여 분석하였다. 대상자의 일반적 특성 및 주요 변수는 빈도, 평균, 표준편차, 백분율로 분석하였다. 각 연구도구의 신뢰도는 Cronbach’s α와 McDonald’s ω를 통해 확인하였다. Cronbach’s α의 경우 가장 널리 사용되는 신뢰도 지표이지만 문항 간 동등성(tau-equivalence)을 가정하고 추정되어 신뢰도를 과대 또는 과소 추정할 수 있다는 제한점이 있다[

29]. 이에 따라 대안적인 방법으로 제안되고 있는 McDonald’s ω를 함께 확인하였다. 대상자의 일반적 특성에 따른 웰니스, 직무스트레스, 자기초월의 차이는 independent sample t-test, one-way analysis of variance로 분석하고, 사후검정은 Scheffé test로 분석하였다. 웰니스, 직무스트레스, 자기초월 간의 상관관계는 피어슨 상관관계 계수(Pearson’s correlation coefficient)를 통해 확인하였다. 직무스트레스, 자기초월이 웰니스에 미치는 영향을 분석하기 위해 단계적 다중회귀분석을 시행하였다. 모형 1은 일반적 특성에 해당하는 변수 중 웰니스에 통계적으로 유의한 차이가 있는 변수를 통제변수로 투입하였다. 모형 2는 모형 1에 직무스트레스를 추가로 투입하였고, 모형 3은 모형 2에 자기초월을 추가로 투입하여 회귀모형을 만들었다. 직무스트레스와 웰니스 간의 관계에서 자기초월의 매개효과는 부트스트래핑(5,000회 반복) 방법을 적용한 매개분석을 통해 확인하였다.

연구의 윤리적인 고려를 위해 연구자가 소속된 기관의 생명윤리위원회 승인(No. 2024-0261)을 받은 후 자료 수집을 진행하였다. 연구대상자의 윤리적인 보호를 위해 온라인 설문지 첫 장에 연구대상자 설명서를 포함하여 연구의 제목과 목적, 연구실시 방법, 보상, 연구 참여에 관한 사항, 개인정보 보호에 관한 사항 등을 명시하였고, 연구 내용을 충분히 이해하고 연구 참여에 동의한 대상자에게 자료를 수집하였다. 또한 연구 참여 도중이라도 연구에 참여하고 싶지 않은 경우는 언제든지 취소할 수 있음을 알렸고, 연구에 대해 궁금한 사항은 설명서에 기재된 연구자의 연락처로 문의할 수 있음을 명시하였다.

연구결과

1. 대상자의 일반적 특성

대상자의 성별은 여자가 276명(95.2%)이었고, 연령은 평균 37.8±9.41세였다. 기혼이 141명(48.6%)이었고, 종교가 있는 경우는 162명(55.9%)이었다(

Table 1). 교육수준은 학사 이상이 228명(78.6%)이었고, 근무부서는 병동이 259명(89.3%)이었다. 근무형태는 교대근무가 212명(73.1%)이었고, 총 임상경력은 평균 9.07±7.99년, 현 병원 근무기간은 평균 3.05±4.54년이었다. 직위는 일반 간호사가 261명(90.0%)이었고, 한 달 수입은 평균 277.61±34.68만 원이었다.

대상자의 웰니스는 평균 3.67±0.61점으로 하위영역별 점수를 세부적으로 살펴보면 직업적 웰니스가 3.80±0.65점으로 가장 높았으며, 인지적 웰니스가 3.52±0.74점으로 가장 낮은 것으로 나타났다(

Table 2). 대상자의 직무스트레스는 평균 3.59±0.57점이었으며, 자기초월은 평균 2.98±0.29점이었다.

웰니스의 경우, 대상자의 연령이 30세 미만인 경우에 비해 30세 이상 40세 미만일 때(F=3.55,

p=.030), 종교가 있을 때(t=3.78,

p<.001), 교육수준이 학사 이상일 때(t=-2.91,

p=.004), 현 병원 근무기간이 4년 이상인 경우에 비해 1년 미만, 1년 이상 2년 미만, 2년 이상 4년 미만일 때(F=8.80,

p<.001) 웰니스가 유의하게 높은 것으로 확인되었다(

Table 1). 직무스트레스의 경우, 대상자의 연령이 30세 미만, 40세 이상인 경우에 비해 30세 이상 또는 40세 미만일 때(F=5.54,

p=.004), 종교가 있을 때(t=2.64,

p=.009), 교육수준이 학사 이상일 때(t=-2.22,

p=.027), 근무부서가 병동일 때(t=-2.33,

p=.020), 교대 근무자일 때(t=-3.60,

p<.001), 현 병원 근무기간 4년 이상인 경우에 비해 1년 미만일 때(F=3.93,

p=.010) 직무스트레스가 유의하게 높은 것으로 나타났다. 자기초월의 경우, 종교가 없는 경우보다 종교가 있는 경우(t=3.44,

p<.001)에 자기초월이 높은 것으로 나타났다.

대상자의 웰니스, 직무스트레스, 자기초월 간의 상관관계를 확인한 결과, 웰니스, 직무스트레스, 자기초월은 유의한 정적 상관관계를 보였다. 구체적으로 살펴보면, 직무스트레스가 높을수록 웰니스(r=.31, p<.001)가 높고, 직무스트레스가 높을수록 자기초월(r=.33, p<.001)이 높은 것으로 나타났다. 웰니스도 자기초월과 유의한 정적 상관관계를 가지는 것으로 나타났다(r=.68, p<.001).

5. 대상자의 직무스트레스, 자기초월이 웰니스에 미치는 영향

대상자의 직무스트레스, 자기초월이 웰니스에 미치는 영향을 알아보기 위해 단계적 다중회귀분석을 실시한 결과는

Table 3과 같다. 모형 3의 결과를 살펴보면, 연령이 30세 미만인 경우보다는 30세 이상 40세 미만(β=.27,

p=.015)일 때, 자기초월이 높을수록(β=.62,

p<.001) 웰니스에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 한편 종교가 없는 경우(β=-.18,

p=.038), 현 병원 근무기간 1년 미만인 경우 보다는 4년 이상(β=-.38,

p=.008)일 때 웰니스에 부정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다. Adjusted R

2 값은 .52로 나타나 모형에 대한 설명력은 52%로 통계적으로 유의하였다(F=35.2,

p<.001).

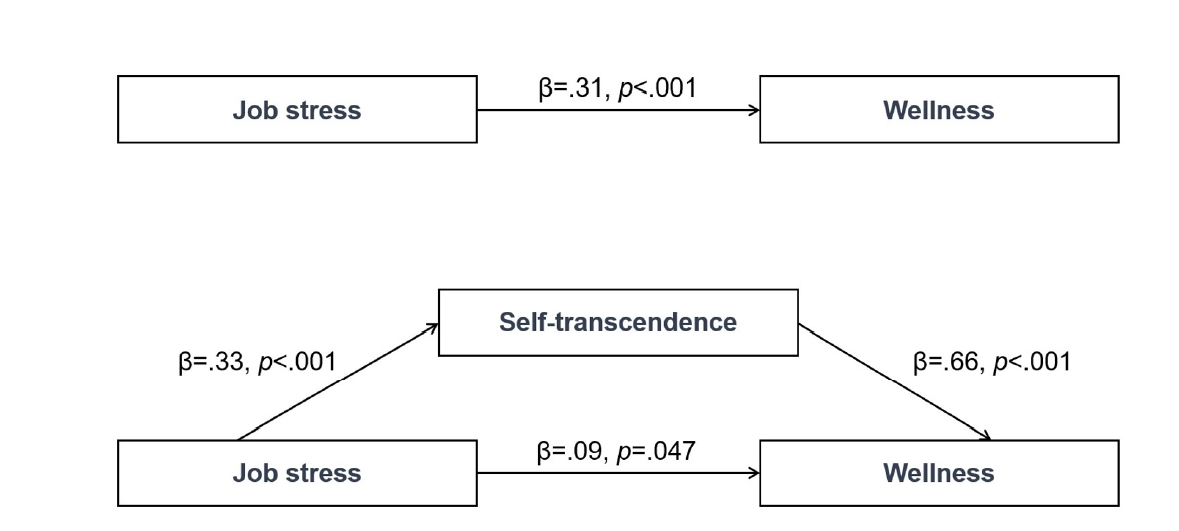

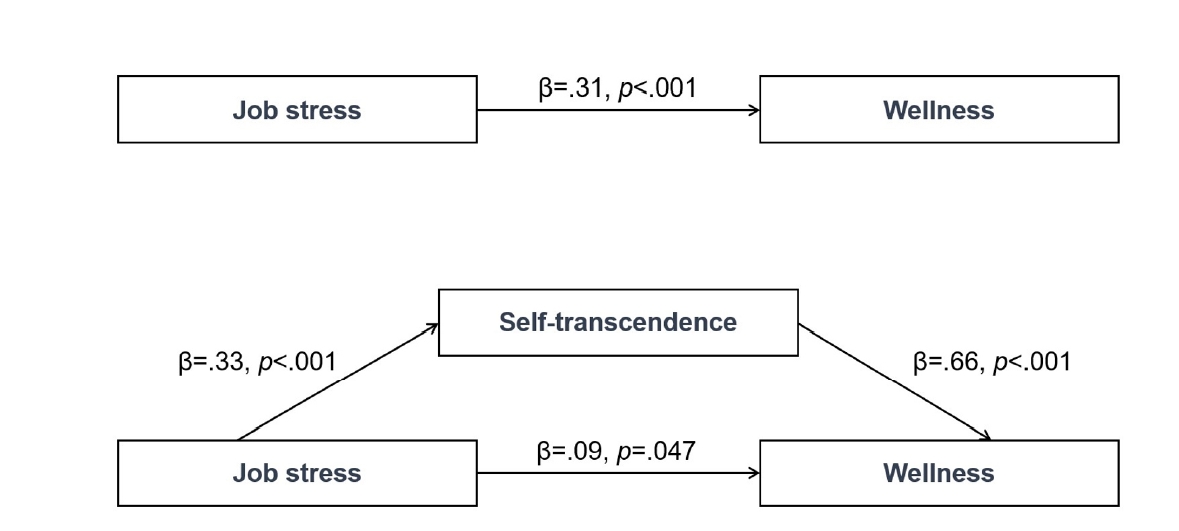

대상자의 직무스트레스와 웰니스 간의 관계에서 자기초월의 매개효과를 분석한 결과는 다음과 같다(

Table 4,

Figure 1). 웰니스에 대한 직무스트레스의 총 효과는 통계적으로 유의하게 나타났고(β=.31,

p<.001), 직무스트레스는 자기초월을 통해 웰니스에 간접적으로 영향을 미치고 있어 부분적인 매개효과가 있는 것으로 나타났다(β=.22,

p<.001). 자기초월의 매개효과는 70%였으며, 모형에 대한 설명력은 11%로 통계적으로 유의하였다(F=36.1,

p<.001).

논의

본 연구에서는 병원급 이상의 의료기관에 근무하는 현직 간호사를 대상으로 직무스트레스, 자기초월, 웰니스 간의 관계를 분석한 결과, 세 변수 간에 유의한 상관관계가 있음을 확인하였다. 특히 자기초월은 웰니스에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 직무스트레스와 웰니스 간의 관계에서 자기초월은 부분 매개효과를 가지는 것으로 확인되었다.

본 연구대상자의 웰니스는 4점 만점에 평균 3.67점으로 나타났다. 이는 동일한 도구를 사용하여 측정한 간호사의 웰니스 평균 3.07점[

6]보다 높은 수준이었다. 이는 최근 병원 내 유연근무제의 도입 등으로 인한 변화가 이루어지면서 일과 삶의 균형이 증진되었고, 모바일 웰니스 프로그램의 개발[

30] 연구와 같은 다양한 연구들이 진행되면서 웰니스에 대한 관심과 자원이 증가한 결과라고 생각된다. 웰니스의 하위 영역별로 살펴보면 직업적 웰니스가 3.80점으로 가장 높게 나타났다. 직업적 웰니스는 개인적으로 의미 있고 보람 있는 일에 자신의 고유한 재능과 기술을 투자하여 자신의 가치를 찾을 수 있을 때 달성되며, 직업을 선택하고, 직업에 만족을 느끼고, 성과를 내는 것이 중요한 구성 요소이다[

31]. 간호사는 환자의 건강요구를 충족시키고, 양질의 간호를 제공함으로써 보람을 느끼고[

32], 환자를 돌보는 직무에 대한 만족을 통해 직업적 웰니스를 경험할 수 있다[

33]. 이처럼 직무 만족 등 간호사의 웰니스에 영향을 미치는 요인들을 파악하여 간호사의 웰니스 향상을 위한 전략이 개발될 필요가 있다.

본 연구대상자의 직무스트레스의 정도는 5점 만점에 평균 3.59점으로, 이는 동일한 도구로 측정한 병원 간호사의 직무스트레스 3.50점[

34]과 유사한 수준으로 간호사는 평균 이상의 직무스트레스를 경험하고 있는 것으로 나타났다. 미국의 한 연구에 따르면 병원 근로자들은 학교나 사무직 근로자들보다 더 높은 직무스트레스를 경험하고 있으며[

35], 특히 의료기관 내에서도 다른 직종에 비해 간호사가 더 많은 직무스트레스를 받는 것으로 나타났다[

36]. 이를 통해 간호사의 직무가 본질적으로 주요한 스트레스 요인임을 짐작해 볼 수 있다. 간호사의 직무 특성상 일정 수준의 스트레스는 불가피하므로 스트레스를 단순히 회피하기 보다는 이를 긍정적으로 수용하고 자기 돌봄과 스트레스 관리 중심의 대처 전략을 강화할 필요가 있다[

37]. 따라서 간호사가 직무스트레스를 효과적으로 관리할 수 있도록 자기관리 훈련이나 관련 교육 프로그램의 개발이 요구된다. 특히, 긍정적인 성과를 도출하는 개념인 긍정심리자본이 직무스트레스 관리에 효과가 있는 것으로 확인된 점을 고려하여[

38], 이를 교육 프로그램에 활용한다면 긍정적인 변화를 기대할 수 있을 것으로 보인다.

본 연구대상자의 자기초월의 정도는 4점 만점에 평균 2.98점으로 나타났으며, 이는 동일한 도구를 사용하여 측정한 간호사의 자기초월 3.06점[

17]과는 유사한 수준이다. 자기초월은 개인이 자신의 한계를 넘어 보다 더 높은 목적이나 가치를 추구하는 과정으로, 직무에 따라 요구되는 능력이나 역할, 근무 환경 등이 다르기 때문에 자기초월의 방식도 직무에 따라 달라질 수 있다[

22]. 선행연구에 따르면 간호사는 환자들의 신체적, 정서적 필요를 돌보는 과정에서 긍정적인 의미를 찾아 자기초월을 경험할 수 있다[

39]. 이를 통해 간호사는 소진을 줄이고 회복력을 높이며, 피로를 극복하는 힘을 얻는다고 알려져 있다[

40]. 따라서 자기초월은 개인의 성장을 넘어 환자와 동료, 조직 내에서도 긍정적인 영향을 미치는 요인으로 작용하므로 간호사의 자기초월을 증진할 수 있는 다양한 전략 개발이 필요하다.

본 연구대상자의 웰니스, 직무스트레스, 자기초월 간의 상관관계를 분석한 결과 직무스트레스는 자기초월 및 웰니스와 각각 유의한 정적 상관관계를 보였으며, 자기초월과 웰니스 간에도 유의한 정적 상관관계가 확인되었다. 해당 변수 간의 상관관계에 대한 국내외 선행 연구는 제한적이므로 직접적인 비교는 어렵지만, 긍정적인 스트레스는 전반적인 웰빙에 필수적인 요소로 작용하며[

41], 때로는 부정적인 스트레스도 긍정적으로 전환되어 개인의 성장과 발전을 촉진하는 기회를 제공할 수 있다[

42]. 이러한 관점에서 스트레스를 삶의 자연스러운 일부로 인식하고, 스트레스가 긍정적인 방향으로 전환되도록 돕는 전략을 모색하는 것이 중요하다. Reed와 Haugan [

22]은 개인의 취약성에 대한 인식이 이를 대처하는 방식으로 작용하여 자기초월을 증진시킨다고 하였다. 이러한 이론적 배경을 기반으로 본 연구의 결과를 해석하면 간호사가 인지하는 직무스트레스가 클수록 자기초월 수준이 더욱 높아지는 경향이 있으며, 자기초월은 신체적•정신적 안녕에 긍정적인 영향을 미치므로[

23] 자기초월과 웰니스 간에는 밀접한 연관이 존재한다고 할 수 있다. 따라서 간호사가 직무스트레스를 의연하게 대처할 수 있는 내면적인 힘인 자기초월을 강화하고, 이를 통해 웰니스를 증진할 수 있도록 지원하는 것이 필요하다.

본 연구에서 간호사의 직무스트레스와 자기초월이 웰니스에 미치는 영향을 파악하기 위해 회귀분석을 실시한 결과, 자기초월은 웰니스에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었으나, 직무스트레스는 웰니스에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이는 직무스트레스가 웰니스에 영향을 미친다는 Kim 등[

43]의 연구 결과와는 차이가 있었다. 본 연구에서 자기초월이 투입되지 않은 모형 2의 경우 직무스트레스가 웰니스에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났기 때문에 이를 기반으로 자기초월이 직무스트레스에 비해 웰니스에 미치는 영향이 상대적으로 크기 때문에 나타난 결과라고 해석할 수 있다. 자기초월은 변화하는 환경 속에서 스트레스라는 취약성이 높은 사람들에게 다양한 사고방식과 행동을 통해 삶의 의미와 새로운 목적을 발견할 수 있도록 돕는 긍정적인 자원이다. 또한 자기초월은 인간에게 내재된 건강 자원으로서 건강과 웰빙을 증진하는 데 중요한 역할을 하기 때문에[

22] 웰니스의 확보와 유지를 위한 중요한 내적 자원으로 자기초월이 강조될 필요가 있다.

본 연구에서는 간호사의 직무스트레스와 웰니스 간의 관계에서 자기초월이 부분 매개효과가 있음을 확인하였다. 동일한 변수를 사용한 선행연구가 부족하여 비교에 어려움이 있었으나, 간호사를 대상으로 심리적 취약성과 업무 관련 웰빙 간의 관계에서 부분 매개효과를 확인한 결과와 유사한 결과이다[

21]. 또한 유방암 환자를 대상으로 한 연구에서 자기초월이 불확실성과 삶의 질의 관계에서 부분 매개효과가 있는 것으로 확인된 것과 유사한 결과이다[

44]. 이처럼 직무스트레스와 웰니스 간의 관계에서 매개효과가 있음이 확인된 결과를 기반으로 간호사의 웰니스 증진을 위해 자기초월을 강화할 수 있는 프로그램의 개발과 시행이 필요하다.

Reed [

19]는 자기초월이 웰빙을 위한 중요한 내적 자원으로, 삶에 대한 만족도를 향상시키면서 취약성으로부터 자신을 보호하는 중재자 역할을 한다고 하였다. 자기초월 증진에 도움이 되는 방법으로는 비슷한 관심사를 가진 사람들과의 관계 형성, 개인적으로 의미 있는 이타적 활동에의 참여, 자기성찰, 심리치료, 회상, 명상 및 영성 활동 등이 있는 것으로 보고되었다[

45-

47]. 특히 본 연구에서 일반적 특성에 따른 자기초월의 차이를 분석한 결과, 종교가 있는 대상자가 종교가 없는 대상자에 비해 자기초월 수준이 유의하게 높은 것으로 나타났다. 이는 Nakhaii 등[

21]의 간호사를 대상으로 한 연구에서 영적 안녕과 자기초월이 긍정적인 관계를 가진다는 결과와 유사하며, Kim과 Lee [

48]는 영적 안녕이 높을수록 자기초월이 더 높아진다고 하였다. 간호사에게 종교와 영성은 매우 중요한 요소이므로[

40], 본 연구의 결과를 바탕으로 자기초월 향상 프로그램 개발 시 영적 안녕 증진 등을 포함하는 방안을 고려해볼 수 있다.

본 연구는 간호사를 대상으로 직무스트레스와 웰니스 간의 관계에서 자기초월의 매개효과를 확인하였다. 본 연구는 직무스트레스에 효과적으로 대처하고 자기초월을 강화하여 웰니스 향상을 위한 전략 개발에 필요한 기초 자료를 제공했다는 점에서 의의가 있다. 본 연구의 제한점으로는 단일 지역 내 일부 병원에 근무하는 간호사를 대상으로 표집이 이루어졌다는 점에서 연구 결과를 일반화하는 데 한계가 있다. 따라서 향후 연구에서는 지역과 대상자의 범위를 다양화하고, 대상자의 특성을 고려한 층화표집 등의 방법을 활용함으로써 보다 대표성 있는 자료를 수집할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 본 연구는 횡단적 연구로 진행되어 변수 간의 인과관계를 명확하게 확인하기에는 어려움이 있으므로 향후에는 종단적 연구가 수행될 필요가 있다.

결론

본 연구를 통해 간호사의 웰니스를 향상시키는 데 있어 자기초월이 주요한 영향 요인임이 확인되었으며, 직무스트레스와 웰니스 간의 관계에서 자기초월이 부분 매개효과를 가지는 것으로 확인되었다. 이러한 결과는 직무스트레스를 경험하는 간호사에게 자기초월이 새로운 의미와 목적을 부여하고, 취약성을 내적 성장의 기회로 전환시켜 웰니스를 증진시키는 내적 자원으로 작용함을 시사한다. 따라서 본 연구의 결과를 바탕으로 간호사의 스트레스를 긍정적으로 전환하고 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하는 동시에, 웰니스를 증진하기 위해 자기초월을 탐색하고 강화할 수 있는 교육 프로그램의 개발과 시행이 필요할 것이다.

Article Information

-

Author contributions

Conceptualization: SMK, DEK. Methodology: SMK, DEK. Formal analysis: SMK. Data curation: SMK. Visualization: SMK, DEK. Writing - original draft: SMK. Writing - review & editing: SMK, DEK. All authors read and agreed to the published version of the manuscript.

-

Conflict of interest

None.

-

Funding

None.

-

Data availability

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Acknowledgments

None.

Figure 1.

Table 1.Difference of Wellness, Job Stress, Self-transcendence According to General Characteristics of Participants (N=290)

|

Variable |

Category |

n (%) or mean±SD |

Wellness |

Job stress |

Self-transcendence |

|

M±SD |

t or F (p) |

M±SD |

t or F (p) |

M±SD |

t or F (p) |

|

Gender |

Man |

14 (4.8) |

3.58±0.51 |

-0.56 (.570) |

3.48±0.54 |

-0.73 (.466) |

2.95±0.27 |

-0.36 (.719) |

|

Woman |

276 (95.2) |

3.67±0.62 |

3.59±0.57 |

2.98±0.29 |

|

Age (yr) |

<30a

|

78 (26.9) |

3.53±0.64 |

3.55 (.030), a<b |

3.50±0.57 |

5.54 (.004), a,c<b |

2.92±0.29 |

2.58 (.077) |

|

30≤ to <40b

|

106 (36.6) |

3.77±0.58 |

3.73±0.52 |

2.98±0.30 |

|

≥40c

|

106 (36.6) |

3.67±0.60 |

3.50±0.60 |

3.02±0.29 |

|

37.8±9.41 |

|

|

|

|

|

|

|

Marital status |

Married |

141 (48.6) |

3.70±0.58 |

0.76 (.448) |

3.56±0.57 |

-0.67 (.502) |

3.01±0.28 |

1.61 (.108) |

|

Others (e.g., single, divorce) |

149 (51.4) |

3.64±0.64 |

3.61±0.58 |

2.95±0.31 |

|

Religion |

Yes |

162 (55.9) |

3.79±0.58 |

3.78 (<.001) |

3.66±0.53 |

2.64 (.009) |

3.03±0.26 |

3.44 (<.001) |

|

No |

128 (44.1) |

3.52±0.62 |

3.49±0.61 |

2.91±0.32 |

|

Education level |

Diploma degree |

62 (21.4) |

3.47±0.53 |

-2.91 (.004) |

3.44±0.54 |

-2.22 (.027) |

2.93±0.27 |

-1.55 (.123) |

|

≥Bachelor degree |

228 (78.6) |

3.72±0.62 |

3.63±0.58 |

2.99±0.30 |

|

Department |

Ward |

259 (89.3) |

3.69±0.62 |

-1.59 (.112) |

3.61±0.56 |

-2.33 (.020) |

2.99±0.29 |

-1.24 (.216) |

|

Others |

31 (10.7) |

3.51±0.56 |

3.36±0.60 |

2.92±0.30 |

|

Type of work shift |

Shift |

212 (73.1) |

3.70±0.64 |

-1.69 (.294) |

3.66±0.57 |

-3.60 (<.001) |

3.00±0.30 |

1.92 (.056) |

|

Non-shift |

78 (26.9) |

3.58±0.53 |

3.39±0.54 |

2.93±0.28 |

|

Total clinical career (yr) |

<1 |

13 (4.5) |

3.71±0.66 |

2.11 (.110) |

3.58±0.69 |

1.43 (.243) |

3.00±0.22 |

0.84 (.476) |

|

1≤ to <5 |

98 (33.8) |

3.68±0.70 |

3.53±0.60 |

2.98±0.32 |

|

5≤ to <10 |

75 (25.9) |

3.78±0.58 |

3.70±0.55 |

3.02±0.32 |

|

≥10 |

104 (35.9) |

3.57±0.53 |

3.56±0.55 |

2.95±0.25 |

|

9.07±7.99 |

|

|

|

|

|

|

|

Current hospital work period (yr) |

<1a

|

87 (30.3) |

3.68±0.66 |

8.80 (<.001), a,b,c>d |

3.70±0.57 |

3.93 (.010), a>d |

2.97±0.33 |

2.45 (.066) |

|

1≤ to <2b

|

80 (27.6) |

3.83±0.62 |

3.66±0.51 |

3.01±0.30 |

|

2≤ to <4c

|

73 (25.2) |

3.70±0.53 |

3.50±0.60 |

3.01±0.28 |

|

≥4d

|

50 (17.2) |

3.34±0.50 |

3.40±0.58 |

2.90±0.24 |

|

3.05±4.54 |

|

|

|

|

|

|

|

Position |

General nurse |

261 (90.0) |

3.67±0.63 |

0.26 (.793) |

3.59±0.58 |

-0.05 (.961) |

2.97±0.30 |

-1.10 (.273) |

|

Charge or head nurse |

29 (10.0) |

3.64±0.47 |

3.59±0.49 |

3.04±0.26 |

|

Monthly salary* (10,000 won) |

Low level (≤mean value) |

149 (51.4) |

3.74±0.62 |

1.90 (.059) |

3.61±0.60 |

0.71 (.447) |

3.00±0.30 |

1.10 (.274) |

|

High level (>mean value) |

141 (48.6) |

3.60±0.60 |

3.56±0.53 |

2.96±0.29 |

|

277.61±34.68 |

|

|

|

|

|

|

Table 2.Degree of Wellness, Job stress and Self-transcendence (N=290)

|

Variable |

Sub-category |

M±SD |

Min-Max |

|

Wellness |

|

3.67±0.61 |

2.17~5.00 |

|

Physical wellness |

3.65±0.60 |

2.00~5.00 |

|

Emotional wellness |

3.69±0.68 |

2.00~5.00 |

|

Social wellness |

3.68±0.72 |

2.00~5.00 |

|

Intellectual wellness |

3.52±0.74 |

1.67~5.00 |

|

Occupational wellness |

3.80±0.65 |

2.00~5.00 |

|

Job stress |

|

3.59±0.57 |

2.03~5.00 |

|

Work overload |

3.77±0.57 |

1.50~5.00 |

|

Role conflict |

3.24±0.57 |

1.00~5.00 |

|

Lack of knowledge/skill |

3.92±0.57 |

1.50~5.00 |

|

Personal relationship |

3.63±0.57 |

1.14~5.00 |

|

Psychological burden |

3.49±0.57 |

1.20~5.00 |

|

Inadequate reward |

3.61±0.57 |

1.50~5.00 |

|

Physical environment |

3.26±0.57 |

1.00~5.00 |

|

Self-transcendence |

|

2.98±0.29 |

2.00~3.80 |

Table 3.Results of Regression Analyses (N=290)

|

Variable |

Category |

Model 1 |

Model 2 |

Model 3 |

|

β |

SE |

t (p) |

β |

SE |

t (p) |

β |

SE |

t (p) |

|

Intercept |

|

|

0.13 |

26.87 (<.001) |

|

0.25 |

10.32 (<.001) |

|

0.29 |

-1.56 (.120) |

|

Age (yr) |

≥30 to <40 |

.45 |

0.09 |

3.12 (.002) |

.33 |

0.09 |

2.37 (.019) |

.27 |

0.07 |

2.45 (.015) |

|

≥40 |

.57 |

0.10 |

3.45 (<.001) |

.51 |

0.10 |

3.15 (.002) |

.20 |

0.08 |

1.56 (.120) |

|

Ref: <30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Religion |

No |

-.42 |

0.07 |

-3.82 (<.001) |

-.35 |

0.07 |

-3.20 (.002) |

-.18 |

0.05 |

-2.01 (.038) |

|

Ref: Yes |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Education level |

≥Bachelor degree |

.43 |

0.10 |

2.75 (.006) |

.39 |

0.09 |

2.52 (.012) |

.18 |

0.07 |

1.46 (.146) |

|

Ref: Diploma degree |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Current hospital work period (yr) |

≥1 to <2 |

.11 |

0.09 |

0.71 (.473) |

.15 |

0.09 |

1.03 (.302) |

.11 |

0.07 |

0.97 (.331) |

|

≥2 to <4 |

-.08 |

0.10 |

-0.51 (.610) |

.01 |

0.09 |

0.09 (.928) |

-.06 |

0.07 |

-0.50 (.619) |

|

≥4 |

-.64 |

0.11 |

-3.44 (<.001) |

-.51 |

0.11 |

-2.79 (.006) |

-.38 |

0.09 |

-2.68 (.008) |

|

Ref: <1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Job stress |

|

|

|

|

.25 |

0.06 |

4.48 (<.001) |

.04 |

0.05 |

0.91 (.362) |

|

Self-transcendence |

|

|

|

|

|

|

|

.62 |

0.09 |

13.73 (<.001) |

|

Durbin-Watson |

1.74 |

1.73 |

1.76 |

|

R2, adjusted R2

|

.17, .15 |

.22, .19 |

.53, .52 |

|

F (p) |

8.18 (<.001) |

9.64 (<.001) |

35.2 (<.001) |

Table 4.Mediating Effect of Self-transcendence in the Relationship between Job Stress and Wellness (N=290)

|

|

Label |

β |

SE/boot SE |

Z |

p

|

95% CI/boot CI |

|

Mediation (%) |

|

LLCI |

ULCI |

|

Path |

Job stress → Self-transcendence |

a |

.33 |

0.03 |

5.21 |

<.001 |

0.11 |

0.23 |

- |

|

Self-transcendence → Wellness |

b |

.66 |

0.09 |

15.16 |

<.001 |

1.19 |

1.54 |

- |

|

Mediation effect |

Direct |

c |

.09 |

0.05 |

1.99 |

.047 |

0.01 |

0.20 |

30.0 |

|

Indirect |

a × b |

.22 |

0.05 |

5.14 |

<.001 |

0.15 |

0.32 |

70.0 |

|

Total |

c + a × b |

.31 |

0.06 |

5.20 |

<.001 |

0.21 |

0.46 |

100.0 |

|

adjusted R2

|

|

.11 |

|

F (p) |

|

36.1 (<.001) |

REFERENCES

- 1. Hospital Nurses Association. A survey on hospital nursing staffing (2022): business report for hospital nurses association. Seoul: Hospital Nurses Association; 2023.

- 2. Kim M, Ryu E. Structural Equation modeling of quality of work life in clinical nurses based on the culture-work-health model. Journal of Korean Academy of Nursing. 2015;45(6):879-889. https://doi.org/10.4040/jkan.2015.45.6.879

- 3. Dunn HL. High-level wellness for man and society. American Journal of Public Health. 1959;49(6):786-792. https://doi.org/10.2105/ajph.49.6.786

- 4. Kim KY, Kim JM, Pyo JB. A study on the structural relationships among wellness, job satisfaction, organizational commitment and job performance of hotel employee: focus on physical wellness. Journal of Hotel and Resort. 2016;15(4):51-71.

- 5. Sim BH, Lee YS, Ahn SA. The effect of nonviolent communication program on nurse’s interpersonal competence, job stress and spiritual wellness. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society. 2016;17(9):375-386. https://doi.org/10.5762/KAIS.2016.17.9.375

- 6. Kyung JH, Lee TJ. The moderating effect of nursing practice environment on the relationship between clinical nurses’ sleep quality and wellness. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17:(19):7068. https://doi.org/10.3390/ijerph.17197068

- 7. Yang HG. Relationship between job stress and spiritual wellness depression in clinical nurses at a general hospital [master's thesis]. Gwangju: Chosun University; 2012. p. 1-52.

- 8. Chae YJ, Ko YS, Kim JA, Jeong CK, Lee MH, Ha YM. The relationship between quality of sleep, job commitment and wellness of night shift nurses in medium and small-sized hospitals. Journal of Health Informatics and Statistics. 2017;42(4):330-337. https://doi.org/10.21032/jhis.2017.42.4.330

- 9. Kim MJ, Gu MO. The development of the stress measurement tool for staff nurses working in the hospital. Journal of Nurses Academic Society. 1984;14(2):28-37. https://doi.org/10.4040/jnas.1984.14.2.28

- 10. Kwak WH. Nurse human rights status and suggestions. In: Paper presented at: National Assembly Human Rights Forum Debate. 2019 Jan 25; National Assembly Hall; Seoul, Korea.

- 11. Kluge D. Nurse wellness in 2025: prioritizing self-care in a demanding field [Internet]. Mequon, WI: Concordia University Wisconsin; 2025 [cited 2025 Apr 3]. Available from: https://blog.cuw.edu/nurse-wellness-in-2025

- 12. Malavanti K. Stress, health, and wellness [Internet]. Montreal: Press books; 2024 [cited 2025 Apr 3]. Available from: https://openbooks.library.baylor.edu/psychscience/chapter/stress-health-wellness

- 13. Yang JS. Department of hospital management graduate school of management [master’s thesis]. Incheon: Gachon University; 2013. p. 1-87.

- 14. Folkman S, Lazarus RS. An analysis of coping in a middle-aged community sample. Journal of Health and Social Behavior. 1980;21(3):219-239. https://doi.org/10.2307/2136617

- 15. Han AK, Won JS, Kim OS. A study on job stress and coping method by the personality types of clinical nurses. Journal of Korean Clinical Nursing Research. 2007;13(2):125-136.

- 16. Abu Khait A, Sabo K. Analysis and evaluation of reed's theory of self-transcendence. Research and Theory for Nursing Practice. 2020;34(2):170-187. https://doi.org/10.1891/RTNP-D-19-00015

- 17. Hwang HL, Tu CT, Chan HS. Self-transcendence, caring and their associations with well-being. Journal of Advanced Nursing. 2019;75(7):1473-1483. https://doi.org/10.1111/jan.13937

- 18. Frankl VE. Man’s search for meaning: an introduction to logotherapy. 3rd ed. New York, NY: Simon and Schuster; 1984.

- 19. Reed PG. Theory of self-transcendence. In: Smith MJ, Liehr PR, editors. Middle range theory for nursing. 2nd ed. New York, NY: Springer; 2008. p. 105-129.

- 20. Hunnibell S, Reed PG, Griffin MT, Fitzpatrick JJ. Self-transcendence and burnout in hospice and oncology nurses. Journal of Hospice and Palliative Nursing. 2008;10(3):172-179. https://doi.org/10.1097/01.NJH.0000306742.95388.80

- 21. Nakhaii S, Ahi Q, Qanifar MH, Shahabizadeh F, Tabatabaii T. The mediating role of self-transcendence in the relationship between psychological vulnerability. Health, Spirituality and Medical Ethics. 2023;10(1):45-54. https://doi.org/10.32598/hsmej.10.1.436.1

- 22. Reed PG, Haugan G. Self-transcendence: a salutogenic process for well-being. In: Haugan G, Eriksson M, editors. Health promotion in health care - vital theories and research. Berlin: Springer; 2021. p. 103-115.

- 23. Haugan G, Hanssen B, Moksnes UK. Self-transcendence, nurse-patient interaction and the outcome of multidimensional well-being in cognitively intact nursing home patients. Scandinavian Journal of Caring Science. 2013;27(4):882-893. https://doi.org/10.1111/scs.12000

- 24. Norberg A, Lundman B, Gustafson Y, Norberg C, Fischer RS, Lövheim H. Self-transcendence (ST) among very old people: its associations to social and medical factors and development over five years. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2015;61(2):247-253. https://doi.org/10.1016/j.archger.2015.04.003

- 25. Choi MJ, Son CS, Kim JS, Ha YM. Development of a wellness index for workers. Journal of Korean Academy of Nursing. 2016;46(1):69-78. https://doi.org/10.4040/jkan.2016.46.1.69

- 26. Choi YJ. A study on the related factors of organizational commitment in hospital nurses [dissertation]. Seoul: Hanyang University; 2009. p. 1-113.

- 27. Reed PG. Developmental resources and depression in the elderly. Nursing Research. 1986;35(6):368-374. https://doi.org/10.1097/00006199-198611000-00014

- 28. Kim SS, Reed PG, Kang Y, Oh J. Translation and psychometric testing of the Korean versions of the spiritual perspective scale and the self-transcendence scale in Korean elders. Journal of Korean Academy Nursing. 2012;42(7):974-983. https://doi.org/10.4040/jkan.2012.42.7.974

- 29. Trizano-Hermosilla I, Alvarado JM. Best alternatives to Cronbach’s alpha reliability in realistic conditions: congeneric and asymmetrical measurements. Frontiers in Psychology. 2016;7:769. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00769

- 30. Ha YM. Effectiveness of a mobile wellness program to increase physical activity in office workers. Journal of Digital Convergence. 2019;17(11):369-376. https://doi.org/10.14400/JDC.2019.17.11.369

- 31. Hettler W. The six dimensions of wellness [internet]. Stevens Point, WI: National Wellness Institute; 1976 [cited 2025 Apr 3]. Available from: https://nationalwellness.org/resources/six-dimensions-of-wellness/

- 32. Han YH, Son IS, Kang KH, Park KO. The relationships between professionalism, job involvement, organizational commitment and turnover intention among clinical nurses. Journal of Korean Clinical Nursing Research. 2010;16(2):17-31.

- 33. Raj M, Jimenez FE, Rich RK, Okland K, Roy L, Opollo J, et al. Influence of evidence-based design strategies on nurse wellness. Health Environments Research and Design Journal. 2022;15(4):233-248. https://doi.org/10.1177/19375867221110915

- 34. Park SY, Hur HK. Relationship between clinical nurses’ job stress and medication safety performance: mediating effect of fatigue. Korean Journal of Adult Nursing. 2021;33(3):283-293. https://doi.org/10.7475/kjan.2021.33.3.283

- 35. Harvard School of Public Health; Robert Wood Johnson Foundation; National Public Radio. Percentage of working adults in the U.S. who say their current job is bad for their stress level [Internet]. Harvard School of Public Health; Robert Wood Johnson Foundation; National Public Radio; 2016 [cited 2025 Apr 3]. Available from: https://www.statista.com/statistics/642765/worker-with-stressful-jobs-in-us

- 36. Jung YM, Jang HK. Research on job stress of hospital workers in Busan. The Journal of the Korea Contents Association. 2010;10(5):241-251. https://doi.org/10.5392/jkca.2010.10.5.241

- 37. Ju SJ. Stress management for nurses. Korean Academic Society of Home Health Care Nursing. 2001;41-70.

- 38. Jang UM, Park JY. The effect of job stress on health promotion behaviors of nurses in a regional general hospital: the mediating effects of positive psychological capital and nursing work environment. Korean Journal of Occupational Health Nursing. 2018;27(3):160-170. https://doi.org/10.5807/kjohn.2018.27.3.160

- 39. Palmer B, Griffin MT, Reed PG, Fitzpatrick JJ. Self-transcendence and work engagement in acute care staff registered nurses. Critical Care Nursing Quarterly. 2010;33(2):138-147. https://doi.org/10.1097/CNQ.0b013e3181d912d8

- 40. Laura SH. Self-transcendence and the three aspects of burnout syndrome in hospice and oncology nurses [dissertation]. Cleveland, OH: Case Western Reserve University; 2006. p. 1-119.

- 41. Aschbacher K, O'donovan A, Wolkowitz OM, Dhabhar FS, Su Y, Epel E. Good stress, bad stress and oxidative stress: insights from anticipatory cortisol reactivity. Psychoneuroendocrinology. 2013;38(9):1698-1708. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2013.02.004

- 42. Scott E. Eustress is the good type of stress you didn't know you needed [Internet]. New York, NY: Verywell Mind; 2023 [cited 2025 Apr 3]. Available from:.

- 43. Kim Y, Kim GS, Kim Y. Factors influencing the wellness of call center employees. Research in Community and Public Health Nursing. 2022;33(1):128-138. https://doi.org/10.12799/jkachn.2022.33.1.128

- 44. Farren AT. Power, uncertainty, self-transcendence, and quality of life in breast cancer survivors. Nursing Science Quarterly. 2010;23(1):63-71. https://doi.org/10.1177/0894318409353793

- 45. Coward DD, Reed PG. Self-transcendence: a resource for healing at the end of life. Issues in Mental Health Nursing. 1996;17(3):275-288. https://doi.org/10.3109/01612849609049920

- 46. Stinson CK, Kirk E. Structured reminiscence: an intervention to decrease depression and increase self-transcendence in older women. Journal of Clinical Nursing. 2006;15(2):208-218. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2006.01292

- 47. Mccarthy VL, Hall LA, Crawford TN, Connelly J. Facilitating self-transcendence: an intervention to enhance well-being in late life. Western Journal of Nursing Research. 2017;40(6):854-873. https://doi.org/10.1177/0193945917690731

- 48. Kim SY, Lee JI. Self-transcendence, spiritual well-being, and death anxiety of the elderly. Journal of Korean Public Health Nursing. 2013;27(3):480-489. https://doi.org/10.5932/jkphn.2013.27.3.480