Abstract

-

Purpose

To evaluate the effectiveness of a Silver Hour End-Of-Life (SHEOL) program in enhancing end-of-life care performance among new nurses.

-

Methods

A nonequivalent control group pre-post test design was adopted. A total of 34 new nurses working at a tertiary general hospital participated in the study. The experimental group (n=17) participated in the SHEOL program, which was delivered through hybrid simulation (180 minutes), while the control group (n=17) received a theoretical lecture on end-of-life care (90 minutes). The intervention and data collection were conducted from August 8 to September 30, 2024.

-

Results

Compared to the control group, the experimental group showed a significant reduction in fear of death (χ2=11.69, p=.003) and significant improvements in attitudes toward end-of-life care (χ2=6.99, p=.030), self-efficacy of end-of-life care (χ2=6.51, p=.039), and performance of end-of-life care (χ2=20.07, p<.001) both immediately and 4 weeks after the intervention.

-

Conclusion

These findings suggest that the SHEOL program can be effectively used to alleviate fear of death, improve attitudes and self-efficacy regarding end-of-life care, and enhance end-of-life care performance among new nurses.

-

주요어: 간호사, 임종간호, 임종간호 태도, 자기효능감, 시뮬레이션교육

-

Key Words: Nurses; Terminal care; Attitude to death; Self-efficacy; Simulation training

서론

1. 연구의 필요성

국내 의료기관에서의 사망 비중은 약 75%에 달하며[

1], 임종의 의료화 현상은 점차 심화되고 있다. 이는 임종장소가 가정에서 의료기관으로 변화하고, 임종관리 주체 또한 가족에서 의료인으로 위임되는 것을 의미하며[

2], 의료인에 의한 임종돌봄 중요성이 커짐을 시사한다. 간호사는 의료기관 임종관리에서 임종기 환자와 보호자 가장 가까이에서 직접 간호를 제공하는 의료인으로, 임종간호란 임종기 대상자의 최상의 삶 유지 및 인간 존엄성 보존을 목표로 임종과정을 편안하게 지키고 도와주는 것이다[

3]. 간호사의 임종간호 수행 역량이 부족할 경우, 임종기 환자와 보호자의 죽음불안과 우울을 가중시키고, 임종간호에 대한 만족도를 감소시킬 수 있으므로[

4] 의료기관 임종관리의 질적 보장을 위하여 간호사의 임종간호 수행 역량은 강화되어야 한다.

간호사는 임종간호 수행 시 대상자의 임종간호 요구 충족에 대한 부담감과 환자 죽음을 직면함으로 인한 공포, 좌절, 우울, 스트레스를 경험한다[

5]. 특히, 신규간호사는 임종간호 수행 시 제대로 임종간호를 제공하지 못했다는 죄책감을 느끼고 심리•영적 간호의 필요성을 인식하긴 하지만, 이에 미치지 못하는 역량으로 인해 경력자보다 더 많은 임종간호 부담과 스트레스를 겪고 있다[

6,

7]. Quint의 임종간호모델에 따르면[

8], 임종환자 접촉 빈도와 임종간호 교육 기회가 적은 간호사는 임종간호에 대한 부정적 태도와 죽음불안을 갖게 되어 임종간호 수행에 소극적이게 된다. 대다수의 말기 암환자 및 만성질환자의 임종간호는 호스피스 병동 부족으로 인해 질병의 완치 및 생명연장을 위한 적극적 치료가 우선시 되는 상급종합병원에서 이루어지게 되지만[

9,

10] 일 상급종합병원 대상 선행 연구에서는 전체 간호사의 23.7%만이 임종간호 교육 경험이 있는 것으로 나타났다[

11]. 특히, 신규간호사의 70% 이상은 입사 후 3개월부터 환자의 죽음을 처음 경험하지만 이들 중 임종간호교육을 받은 간호사는 5분의 1에 미치지 못하며, 신규간호사의 약 95%는 임종간호교육 필요성을 느끼고 있다[

7]. 이에 본 연구는 임종환자 간호 경험과 교육 기회가 부족한 신규간호사를 위한 임종간호교육 개발 필요성을 실감하여, 임종간호교육 개발 및 효과 검증을 시도하였다.

간호사의 죽음불안은 죽음에 대한 가치관 정립 없이 환자 죽음을 접하는 환경에서 나타나는 부정적인 심리 상태로 임종환자 간호 회피와 임종환자 및 가족과의 부정적 의사소통을 야기하여[

12,

13] 임종간호 수행을 방해한다. 반면, 간호사의 긍정적인 임종간호 태도는 적극적인 임종간호 수행의 기여 요인으로 보고되었다[

14]. 선행 연구에서 죽음불안과 임종간호 태도는 임종간호 수행의 직접적인 영향요인으로 규명되었고[

15] 임종간호 자기효능감은 임종간호 상황에서 전문적이고, 효율적인 임종간호 수행을 가능하게 하는 요인으로 보고되었다[

16]. 이에 간호사의 임종간호 수행 강화를 위해 이들의 죽음불안 완화, 긍정적인 임종간호 태도 함양, 임종간호 자기효능감 향상이 이뤄져야 한다.

실버아워(silver hour)는 환자 사망을 의미하는 임종 시점(death)을 기준으로 삶의 마지막 순간인 임종 직전 단계(dying)에서 임종 이후(dead)인 죽음의 첫 순간으로 전환되는 시기를 설명하는 개념이다[

17]. 실버아워 접근은 간호사가 임종 각 단계에서 임종기 대상자의 임종간호 요구를 이해하는 데 도움을 주고, 임종을 삶의 과정으로 이해하고 다차원적인 임종돌봄을 적용하는데 효과적인 방법이다[

17]. 간호대학생 대상 선행 연구에서는 죽음을 삶과 공존하는 생의 단계로 인식하도록 교육하여 죽음불안 완화와 긍정적인 임종간호 태도 향상에 효과가 있음이 검증되었고[

18], 실버아워 임종교육으로 임종간호 태도와 임종간호 자기효능감, 임종간호 수행 향상에 효과가 있음이 확인되었다[

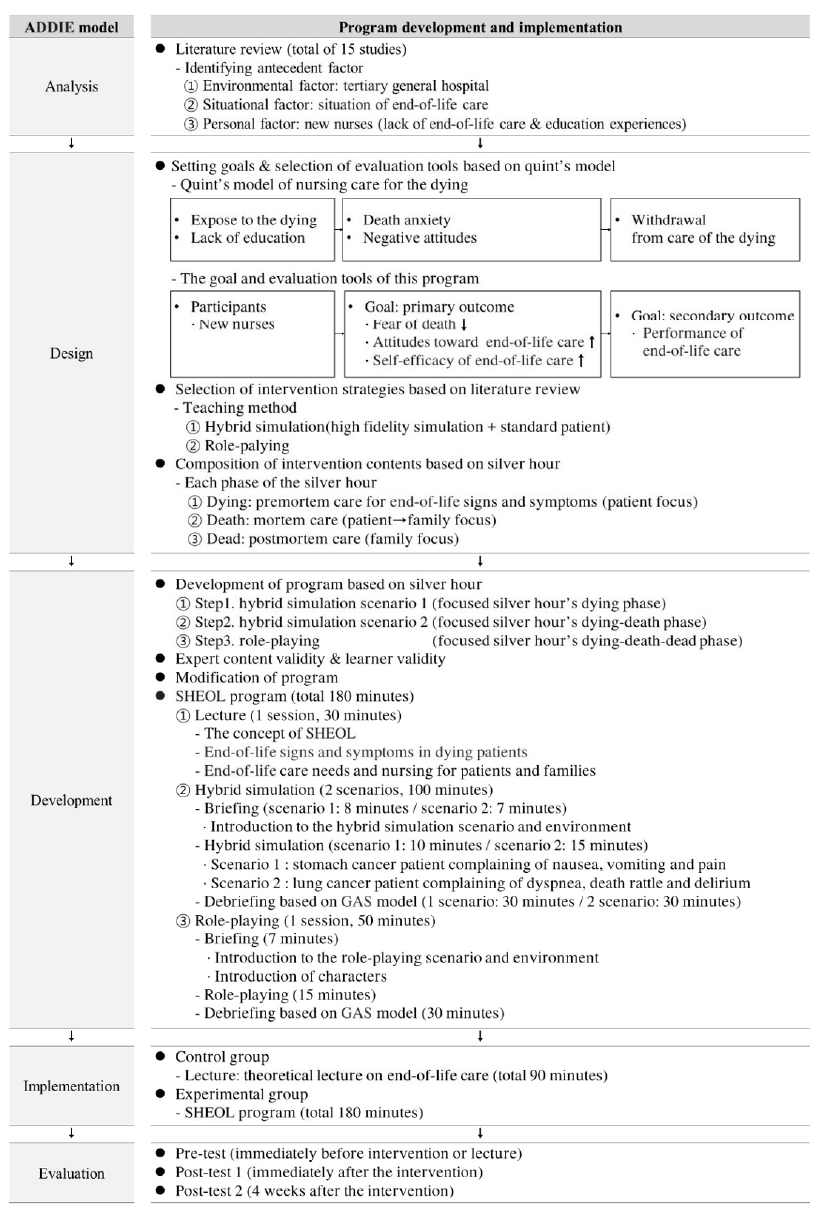

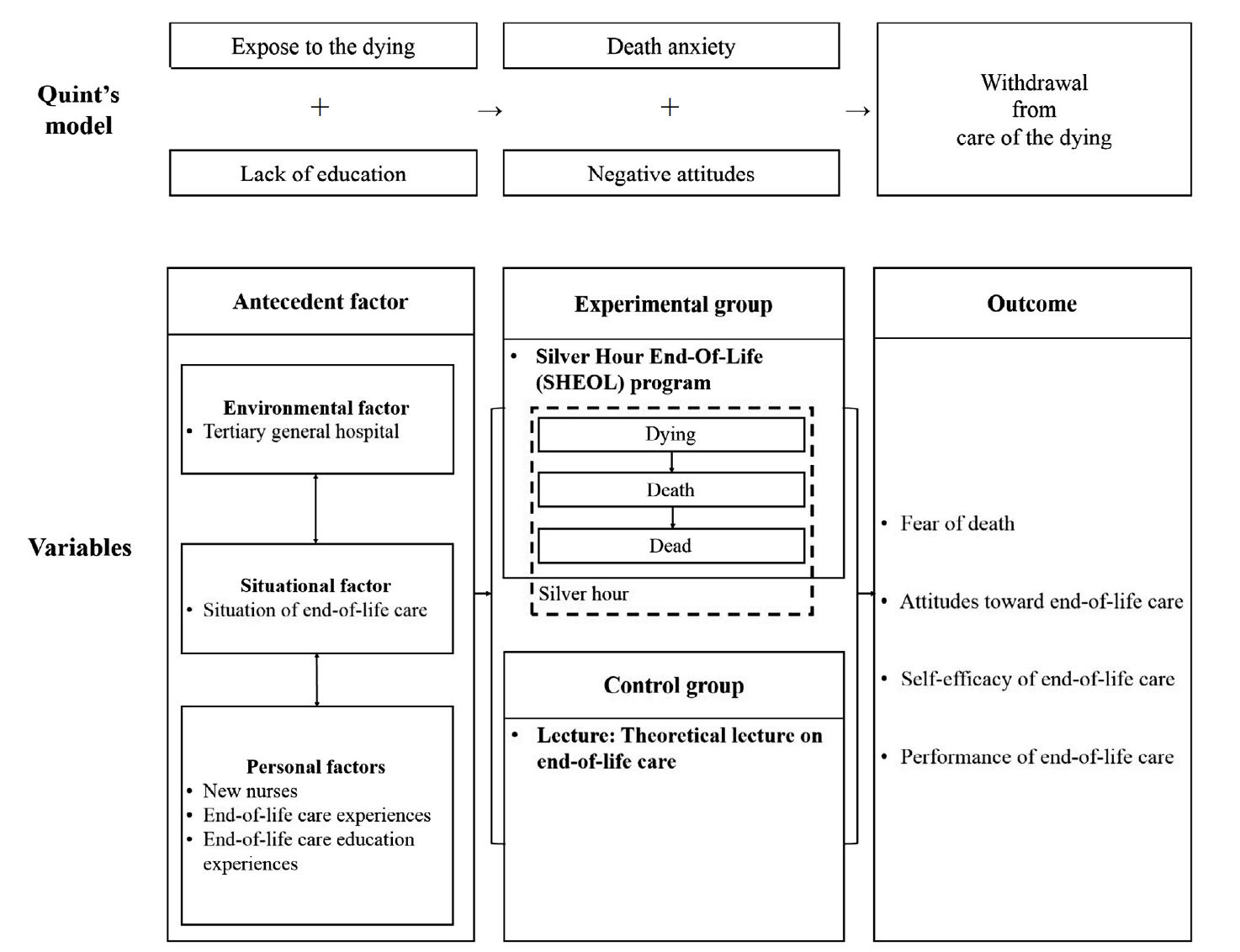

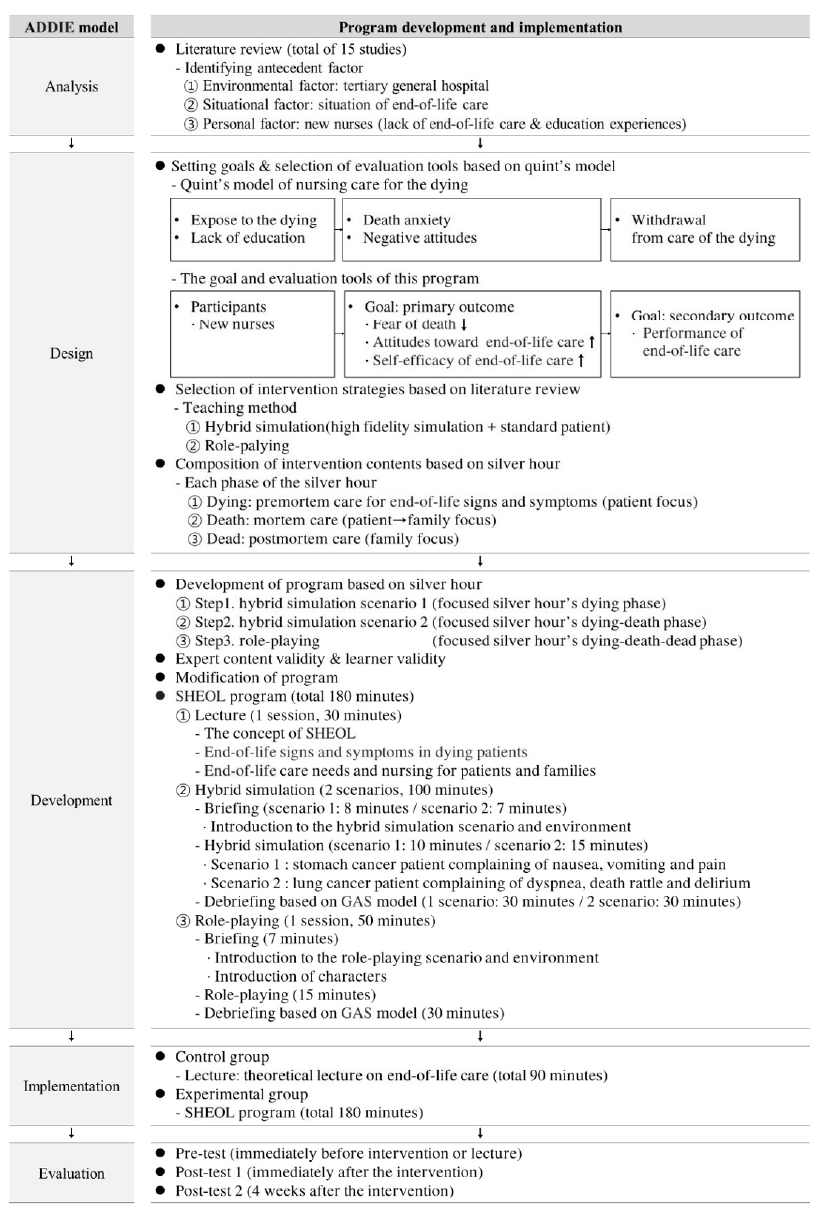

19]. 그러나 간호사 대상 실버아워 임종교육 개발 및 효과 검증이 이루어진 경우는 거의 없었다. 따라서 본 연구에서는 Quint의 모델과 문헌고찰 결과를 기반으로 신규간호사를 위하여 ‘스올(Silver Hour End-Of-Life, SHEOL)’ 프로그램을 개발하고 효과를 검증하였다(

Figure 1).

시뮬레이션 교육은 실제 임상에서 구현할 수 없는 모의상황을 연출하여 연습할 수 있도록 하는 유용한 방법으로[

17] 특히 하이브리드 시뮬레이션은 둘 이상의 시뮬레이션 유형을 사용하여 교육목표 달성을 촉진하고 효율성을 높일 수 있다[

20]. 임종간호 상황은 환자의 신체•심리적 증상 관리뿐 아니라 임종기 환자의 보호자에 대한 정서적 지지 및 의사소통 능력까지 요구되므로[

17,

20], 본 연구에서는 고충실도 시뮬레이터와 표준화 환자를 융합한 하이브리드 시뮬레이션을 활용하였다. 또한, 역할극은 간호사의 긍정적 임종간호 태도 함양에 효과적인 방법으로[

21], 타인의 죽음에 대한 간접 경험을 통해 죽음에 대한 생각 정립과 임종에 대한 긍정적 사고 촉진에 도움이 된다[

18]. 이에 본 연구는 실버아워 임종기를 간접 경험 하도록 역할극을 중재방법으로 포함하였다.

이상의 연구 필요성에 따라 본 연구는 신규간호사의 죽음불안을 낮추고 긍정적인 임종간호 태도와 임종간호 자기효능감을 높여 임종간호 수행을 강화하고자 스올(SHEOL, 이하 SHEOL 프로그램)을 개발하고, 효과를 확인하였으며 이를 통해 의료기관 임종간호의 질적 보장에 기여하고자 하였다.

2. 연구의 목적

본 연구목적은 신규간호사를 위한 SHEOL 프로그램을 개발하고, 개발된 프로그램이 신규간호사의 죽음불안, 임종간호 태도, 임종간호 자기효능감, 임종간호 수행에 미치는 효과를 평가하는데 있다.

3. 연구가설

(1) SHEOL 프로그램에 참여한 실험군(이하 실험군)은 참여하지 않은 대조군(이하 대조군)보다 시간 경과에 따라 죽음불안이 낮을 것이다.

(2) 실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 임종간호 태도가 높을 것이다.

(3) 실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 임종간호 자기효능감이 높을 것이다.

(4) 실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 임종간호 수행이 높을 것이다.

연구방법

1. 연구 설계

본 연구는 SHEOL 프로그램이 신규간호사의 죽음불안, 임종간호 태도, 임종간호 자기효능감, 임종간호 수행에 미치는 효과를 검증하기 위한 비동등 대조군 전후 설계이다.

2. 연구 대상

본 연구의 표적 모집단은 상급종합병원 신규간호사이고, 본 연구는 다음 조건을 충족하는 이를 연구대상으로 하였다. (1) 본 연구목적을 이해하고 자발적으로 참여에 동의한 자, (2) 임상경력 3개월 이상 12개월 이하의 신규간호사이다. 이는 신규간호사가 입사 후 교육을 받고 독립적인 간호 업무를 수행할 수 있는 시기와 임종환자를 처음 경험하게 되는 시기[

7]를 고려하였다. 본 연구의 대상자 배제 기준은 다음과 같다. (1) 본 연구 프로그램 외 임종간호교육 프로그램에 참여하고 있는 자, (2) 외래와 임상전담 파트, 검사실 등 입원환자가 없는 부서의 간호사로 하였다.

본 연구의 대상자 수는 G*Power 3.1.9.7 프로그램(Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)을 이용하여 산출하였다. 대상자 수를 산출하기 위하여 분석방법은 두 집단 간 시간의 경과에 따른 중재 효과를 평가하기 위해 반복측정 분산분석을 이용, 유의수준=.05, 검정력=.80, 효과크기는 0.25, 반복측정 수 3회, Correlation among repeated measures .5, nonsphericity correction ε를 1로 하여 산출되는 전체 표본 수는 28명이었으며, 대상자 탈락률 20%를 고려하여 총 34명의 연구대상자를 최종 산출하여 실험군과 대조군에 1:1로 배정하였다. 실험군과 대조군 중 탈락자는 없었으며, 최종 분석에 포함된 대상자는 실험군 17명, 대조군 17명으로 총 34명이었다.

3. 연구 도구

1) 일반적 특성과 임종 관련 특성

본 연구의 일반적 특성은 성별, 나이, 근무 부서, 총 임상경력, 현 부서 경력을 조사하였고, 임종 관련 특성은 임종간호 경험 횟수, 임종간호교육 경험 횟수, 환자 외 개인 임종 경험 횟수를 조사하였다.

2) 죽음불안

죽음불안은 Collett와 Lester가 개발하고[

22] Lester와 Abdel-Khalek가 개정한[

23] 죽음불안 도구(The Fear of Death Scale, FODS)를 Kim 등[

24]이 번안하여 사용한 도구를 사용하여 측정하였다. FODS는 자신의 죽음에 대한 불안 7문항, 타인의 죽음에 대한 불안 7문항, 자신이 죽어가는 존재라는 것에 대한 불안 7문항, 타인이 죽어가는 존재라는 것에 대한 불안 7문항의 4개 하위영역으로 구성되어 있는 총 28문항 도구이다. 각 문항은 5점 Likert 척도로, ‘매우 불안하다’를 5점, ‘전혀 불안하지 않다’를 1점으로 평가하고, 점수가 높을수록 죽음불안이 높은 것을 의미한다. Cronbach’s α는 도구 개발 당시[

22] .89, Kim 등[

24]의 연구 .82, 본 연구에서는 .93이었다.

3) 임종간호 태도

임종간호 태도는 Frommelt [

21]가 개발한 임종간호 태도 도구(Frommelt Attitudes toward Care of Dying Scale, FATCOD)를 Cho와 Kim [

18]이 번역한 도구를 사용하여 측정하였다. FATCOD는 임종환자와 보호자에 대한 간호사 태도 20문항, 말기환자를 돌보는 가족에 대한 간호사의 태도 10문항의 2개 하위영역으로 구성되어 있는 총 30문항 도구이다. 각 문항은 4점 Likert 척도로, ‘매우 그렇다’를 4점, ‘전혀 그렇지 않다’를 1점으로 평가하고, 점수가 높을수록 임종간호 태도가 긍정적인 것을 의미한다. Cronbach’s α는 도구 개발 당시 .94[

21], Cho와 Kim의 연구[

18] .86, 본 연구에서는 .71이었다.

4) 임종간호 자기효능감

임종간호 자기효능감은 Moreland 등[

25]이 간호대학생에게 임종간호 자기효능감을 측정하기 위해 개발한 도구를 Bang [

19]이 수정, 번안한 도구를 사용하여 측정하였다. 임종간호 자기효능감은 총 6문항으로 각 문항은 6점 Likert 척도로, ‘매우 자신 있다’를 6점, ‘전혀 자신 없다’를 1점으로 평가하고, 점수가 높을수록 임종간호 자기효능감이 높음을 의미한다. Cronbach’s α는 도구 개발 당시 .78 [

25], Bang의 연구[

19] .74∼.92, 본 연구에서는 .88이었다.

5) 임종간호 수행

임종간호 수행은 Bang [

19]이 개발한 도구를 사용하여 측정하였다. 임종간호 수행은 신체적 증상 중재 및 평가 15문항, 정신적 증상 중재 및 평가 3문항, 가족돌봄 13문항, 사후간호 5문항의 총 36개 문항 도구이다. 각 문항은 4점 Likert 척도로, ‘항상 그렇다’를 4점, ‘전혀 그렇지 않다’를 1점으로 평가하고, 점수가 높을수록 임종간호 수행이 높음을 의미한다. Cronbach’s α는 도구 개발 당시 .94∼.98 [

19], 본 연구에서는 .96이었다.

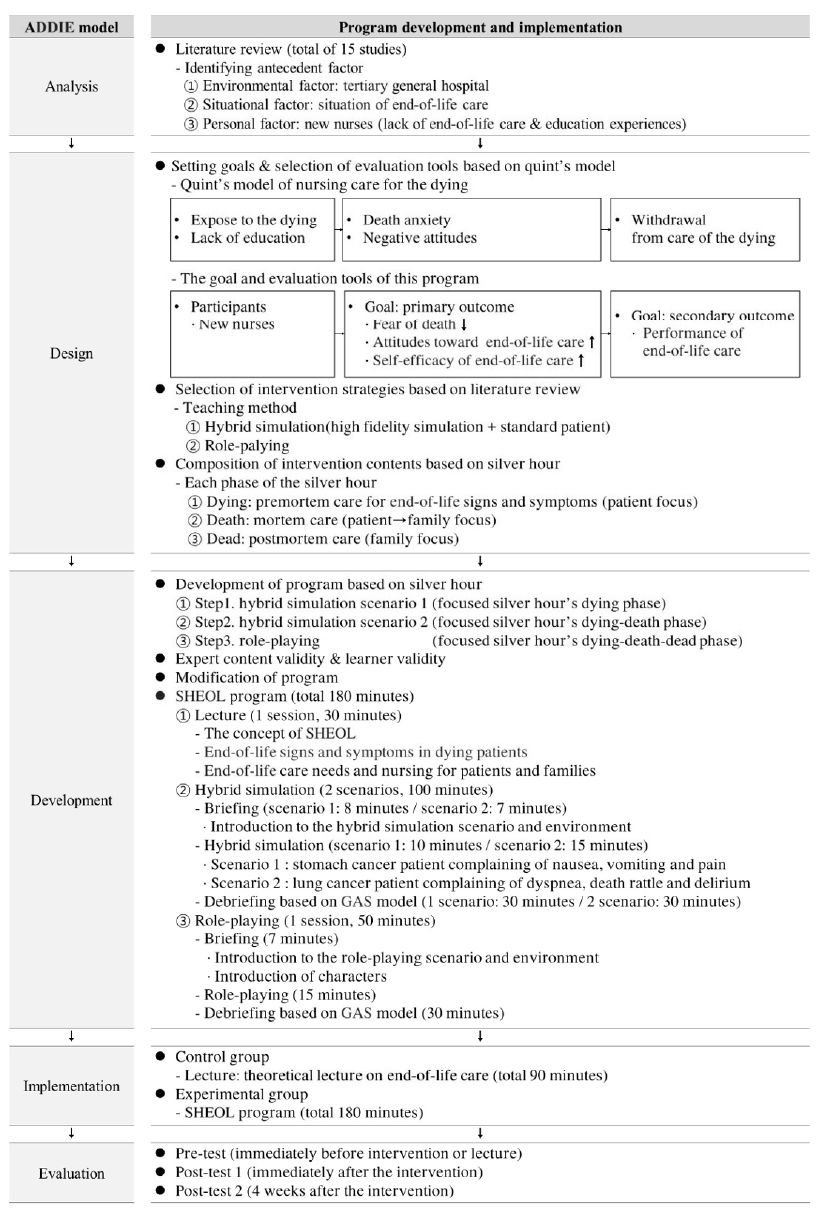

본 연구의 중재 개발 및 적용은 ADDIE 모형(Analyze, Design, Development, Implement, Evaluate)을[

26] 기반으로 하였다. 먼저, 분석단계에서는 문헌고찰 결과 상급종합병원 간호사가 임종간호를 많이 수행함에도 불구하고 체계적인 임종간호 교육을 받지 못함을 확인하였다[

9,

10]. 특히 신규간호사의 대다수는 입사 3개월부터 환자 임종을 경험하지만, 이들의 20%만이 임종간호 교육 경험을 보고하였다[

7]. 이는 임종간호에 대한 신규간호사의 부정적 정서 경험과 부족한 임종간호 수행 역량을 시사하므로[

6], 본 연구는 신규간호사를 위한 임종간호 교육 개발을 시도하였다.

설계 단계는 교육목표를 명세화하고 평가도구를 설계하며 교수전략 및 매체를 선정하는 단계로[

26], 본 연구에서는 Quint의 임종간호모델에 근거하여 연구목표를 수립하고 전체 연구를 설계하였다. Quint의 임종간호모델에 따르면[

8] 간호사가 임종환자 간호 경험과 임종간호 교육 기회가 부족하면 부정적 임종간호 태도를 갖게 되고 죽음불안이 높아진다. 이는 임종간호 수행의 저하로 이어지기에, 간호사의 임종간호 수행 강화를 위해서는 임종간호 경험과 교육 기회를 제공하여 긍정적 임종간호 태도를 함양하도록 하고, 죽음불안을 낮추는 것이 중요하다[

8]. 이에 본 연구에서는 Quint의 모델과[

8] 간호사의 임종간호 자기효능감 선행 연구 결과에 따라[

16] 임종간호 경험과 교육 기회가 부족한 신규간호사를 연구대상으로, 이들의 죽음불안을 낮추고, 긍정적인 임종간호 태도와 임종간호 자기효능감을 높여, 궁극적으로 임종간호 수행을 향상시키는 것을 교육목표로 하였다.

본 연구에서는 시뮬레이션 교육과 역할극을 중재전략으로 선정하였다. 임종간호 상황에서 간호사는 임종기 환자의 다양한 증상 관리와 임종기 환자와 보호자 대상 정서적 지지 및 치료적 의사소통을 수행해야 하므로[

17,

27] 본 연구에서는 임종기 환자 간호에는 고충실도 시뮬레이터를, 임종기 환자 보호자 간호에는 표준화 환자 시뮬레이션을 활용한 하이브리드 시뮬레이션을 적용하였다. 역할극은 임종에 대한 간접 경험을 제공하여 간호사가 죽음을 삶의 과정으로 이해하는데 도움이 되고[

18] 긍정적 임종간호 태도 향상에 효과를 보인 교육방법이므로[

21] 중재 전략으로 선정하였다.

설계단계에서 학습효과의 극대화를 위하여 교육내용을 조직하고, 교육순서를 결정하기 위한 전략으로[

26] 본 연구는 실버아워 개념을 기반으로 하였다. 실버아워 접근은 간호사가 임종기 각 과정에 대해 효과적으로 이해하고 임종을 삶의 과정이자 일부로 인식하며, 임종기 환자와 가족 중심 돌봄을 제공하는데 유용한 관점이다[

17]. 간호사는 임종 직전 단계(dying)에서 임종기 증상과 징후를 이해하여 환자 죽음이 임박했음을 인식하고 임종기 환자와 가족 중심 간호를 적용해야 하며, 임종 시점(death) 최종 신체 평가를 통해 죽음이 선언될 때에 환자와 가족의 복합적인 슬픔을 이해하고 지지해야 한다[

17]. 또한, 임종 이후(dead) 임종기 환자의 가족 중심으로 사후 절차에 따른 체계적인 간호를 제공함으로써 임종기 환자와 가족 모두 삶에서 죽음으로의 성공적 전환을 도울 수 있다[

17]. 이에 본 연구에서는 실버아워 개념을 기반으로 중재내용 및 구성을 설계하였다.

개발 단계에서 먼저 문헌고찰을 하였다. 2015년 이후 국내 논문은 ‘임종(죽음)간호,’ ‘임종간호(죽음)교육,’ ‘임종 프로그램(중재),’ ‘임종간호 프로그램(중재),’ ‘(간호사) 죽음불안,’ ‘(간호사) 임종간호 태도’를, 국외 논문은 ‘End of life (nursing),’ ‘Terminal care,’ ‘Death education (program),’ ‘Death anxiety,’ ‘Fear of death,’ ‘End of life nursing attitude,’ ‘Terminal care performance’를 검색어로 총 12편 문헌을 검색하였다. 추가 수기검색으로 3편의 문헌을 추가하여 총 15편 문헌을 분석하였다. 문헌고찰 결과 상급종합병원 신규간호사를 위한 임종교육은 없었고, 간호대학생 대상 시뮬레이션 임종교육이 있었다[

19]. 임종간호 문헌고찰 연구에서[

28] 간호사 임종간호교육 소요시간은 회당 30분에서 90분, 소요기간은 1일에서 8주로 다양하였다. 1회 30분 이론강의를 중재에 포함하여 간호사의 임종지식과 수행 향상 효과를 확인한 Nasr 등[

29]의 연구와 브리핑 15분, 시나리오 구동 15분, 디브리핑 30분의 시뮬레이션 교육으로 간호대학생의 임종지식, 임종수행 향상을 검증한 연구결과를 확인한 바[

30], 본 연구에서는 임종간호 정의, 실버아워 시기별 임종기 증상과 징후, 이에 따른 임종간호를 내용으로 하는 1회 30분 이론교육과 각 시나리오당 브리핑 15분, 구동 15분, 디브리핑 30분으로 2개 시나리오를 운영하는 1회 120분 시뮬레이션 교육을 구성하였다. 시나리오 내용은 임종기 돌봄 권고안[

31]에 제시된 임종기 주요 증상을 기반으로 오심/구토와 통증을 호소하는 위암 말기 환자와 호흡곤란/호흡분비물, 섬망을 호소하는 폐암 말기 환자 사례로 작성하였으며, 시뮬레이션의 전체 구성과 개발은 INACSL (International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning)의 실무표준[

32]을, 디브리핑은 Gather-Analyze-Summarize model을 기반으로[

33] 하였다. 하이브리드 시뮬레이션 시나리오의 내용과 진행은 실버아워 dying-death로의 흐름을 강조하여 임종기 환자와 가족을 중심으로 임종기 증상과 징후 관리와 임종기 대상자의 간호 요구에 따른 간호 수행을 학습자가 연습하도록 하였다. 역할극은 의료인을 위한 성공적 역할극 교육 수행 지침에[

34] 따라 브리핑 5분, 역할극 수행 15분, 피드백 15분의 1회 35분 교육으로 구성하였다. 역할극 대본의 흐름 및 진행은 실버아워 dying-death-dead 흐름에 따라 임종 전체 과정을 이해하고, 임종 후 임종기 환자 가족 중심의 사후 간호에 중점을 둘 수 있도록 교육을 구성하였다.

프로그램 개발 후 전문가 내용 타당도와 예비교육을 통한 학습자 타당도를 조사하였다. 전문가 타당도는 간호학과 교수 2인, 상급종합병원 간호교육관리자 2인, 신규간호사 담당 현장교육간호사 3인에게 검증받았다. 전문가 타당도 결과, 시뮬레이션 시나리오는 1에서 2로 진행될수록 환자의 임종이 임박해지고 보호자의 임종간호 요구가 증가하여 난이도가 심화되도록 하는 것이 좋겠다는 의견이 있었다. 이에 시나리오 난이도를 수정하여 시나리오 2의 구동시간을 15분에서 20분으로 수정하였다. 예비교육을 통한 학습자 타당도 조사는 연구 대상자와 동일한 조건의 상급종합병원 신규간호사 6명을 대상으로 중재가 적용되기 한 달 전인 2024년 7월 12일 1차 진행하였다. 1차 학습자 타당도 결과, 이론교육은 특별한 문제가 없었으며 시뮬레이션 진행에서 사전 브리핑 시간이 오래 걸리지 않아 각 15분으로 구성된 사전 브리핑 시간을 시나리오 1은 8분, 시나리오 2는 7분으로 시간을 조절하였다. 또한, 시나리오 1과 2의 구동에서 시간이 많이 소요되지 않아 시나리오 1은 10분, 시나리오 2는 15분으로 구동 시간을 수정하였다. 역할극 디브리핑에서는 15분의 계획된 시간보다 더 많은 시간이 소요되었으므로 30분으로 시간을 조정하였다. 전문가와 학습자 타당도 결과에 따라 수정•보완된 SHEOL 프로그램은 1회 30분 이론교육, 2개 시나리오 구성의 1회 100분 하이브리드 시뮬레이션 교육, 1회 50분 역할극, 총 180분으로 최종 구성되었다. 2024년 7월 19일 1차 예비교육에 참석하지 않았고, 연구 대상자와 동일한 조건을 갖춘 상급종합병원 신규간호사 5명을 대상으로 2차 예비교육을 실시하였고 특별한 문제가 없었기에 최종 중재를 확정하였다(

Figure 2).

개발된 프로그램 적용 및 평가는 ADDIE 모형의 실행과 평가 단계를 기반으로 하였다[

26]. 중재 적용 및 평가는 해당 병원 교육공간과 통합시뮬레이션센터에서 이루어졌으며, 연구자는 중재 적용 및 자료 수집에는 참여하지 않았고 서로 다른 연구 중재자와 자료 수집자가 이를 진행하였다.

중재 제공의 일관성을 위해 중재 프로토콜을 개발하고, 1인의 연구 중재자가 중재를 제공하도록 하였다. 두 번의 예비교육을 통하여 연구 중재자의 사전 브리핑, 시뮬레이션 운영 및 디브리핑 성찰학습 운영 훈련을 진행하였으며 특별한 문제가 없어 중재 제공의 일관성이 확보되었다. 연구대상자는 연구 참여 동의 후 실험군 또는 대조군에 배정되었고, 사전 조사에 참여하였다. 사전 조사 후 대조군은 임종간호교육을, 실험군은 SHEOL 프로그램을 적용받았고, 중재 직후 사후조사 1 (사전 조사 2주 후)을 실시하였다. 실험군과 대조군 모두 중재 종료 4주 후 사후조사 2를 실시하였으며, 임종교육 지속효과 확인 시기는 선행 연구 고찰 결과를 근거로 하였다[

19].

프로그램 평가를 위한 자료 수집은 자료 수집이자 1인이 훈련을 받아 진행하여, 중재 효과 측정의 일관성과 신뢰도를 확보하고자 하였다. 연구 진행 절차 및 자료 수집 절차를 프로토콜로 만들고 자료 수집자가 충분히 이해하도록 하였으며, 연구대상자의 실험군과 대조군 배정에 대한 정보는 자료 수집자에게 제공하지 않았다. 표준화 환자는 시나리오의 임종기 환자 보호자와 성별 및 연령대가 유사한 인원을 선정하였고, 훈련 지침과 대본을 작성하여 표정과 목소리 훈련을 받도록 하였다. 중재는 총 3회(1회당 3시간)에 걸쳐 수행하였다. 실험군과 대조군 집단 간 확산 효과를 예방을 위하여 연구 종료 시까지 연구대상자에게 자신의 배정군에 대한 정보를 공개하지 않았고, 중재 시 제공되는 교육자료와 교육내용을 외부에 노출하지 않도록 연구대상자에게 설명하였으며 대조군 교육과 실험군 중재는 같은 날 오전과 오후 시간을 구분하여 시차를 두고 적용되었으며, 실험군과 대조군이 중재 당일 마주치지 않도록 동선과 교육 공간을 구분하였다.

대조군에게는 임종간호 이론교육을 적용하였다. 연구 중재자는 대조군 5∼6명을 대상으로 1회 90분의 대면 이론교육을 제공하였다. 선행 연구에서는[

35] 간호사에게 90분 강의를 제공하여 임종간호 태도와 지식 향상 효과를 보았기에 대조군의 이론교육을 1회 90분으로 구성하였다. 대조군에게 제공한 이론교육 내용은 실험군의 이론교육과 마찬가지로 실버아워를 기반으로 구성하였으며, 실버아워 각 단계에 따른 임종기 증상과 징후, 임종기 증상과 징후에 따른 환자와 가족의 간호요구, 임종 대상자의 간호요구에 따른 간호 중재, 다학제간 팀 임종돌봄, 임종 사후 절차에 대한 내용을 포함하고 중재가 적용된 병원의 실제 임종환자 사례를 활용하여 교육을 진행하였다.

자료 분석은 IBM SPSS statistics for Windows version 29.0 프로그램을 이용하였다. 정규성 검정은 Shapiro-Wilk test를 이용하였고, 실험군과 대조군의 사전 동질성 검정은 명목변수의 경우 χ2-test, Fisher’s exact test, 연속변수의 경우 정규분포 여부에 따라 independent t-test 또는 Mann-Whitney U-test로 분석하였다. 실험군과 대조군의 시간 경과에 따른 변수 차이는 generalized estimating equations로 분석하였다.

7. 윤리적 고려

본 연구 절차와 내용은 연세대학교 원주세브란스기독병원 연구윤리심의위원회의 승인을(No. CR324012) 받아 시행되었고, 질병관리청이 운영하는 임상연구정보서비스(Clinical Research Information Service)에 등록되었다(KCT0009889). 연구자는 자료 수집 전 대상자에게 연구의 배경과 목적을 설명하고, 참여자의 자발적 동의와 서면 동의서를 작성한 후 연구를 진행하였다. 연구 설명문에는 윤리적 고려와 관련된 내용을 기술하고, 수집된 모든 정보는 익명으로 처리되고 기밀유지가 되며, 연구 참여로 인해 발생하는 이익과 위험, 연구 철회가 가능함, 이로 인한 불이익이 없음을 설명하였다. 연구 참여 여부나 작성한 설문지의 내용은 관리자나 간호국에 노출되지 않도록 연구자가 직접 밀봉하여 배부, 수거하였고 대상자를 식별할 수 있는 불필요한 개인정보는 수집하지 않았으며 개인정보를 식별할 수 있는 정보 중 수집해야 하는 정보(나이, 근무부서, 임상경력, 성별 등)에 대해선 이중으로 코드화하여 기밀을 유지하였고 연구 참여자에게 사전 설명하였다. 수집된 자료는 연구 목적 이외에 사용되지 않고 연구자만 알 수 있는 컴퓨터에 보안 암호를 책정하여 보관되고 코드화하여 다뤄질 것과 연구결과가 작성, 발표되는 경우 개인정보가 공표되지 않는 것, 연구 완료 시점까지 수집 자료를 보관하고 3년간 보관 후 종이 자료는 분쇄기로 파기, 전자 자료는 영구 삭제할 것을 사전 연구 참여자에게 설명하였고 이행할 것이다. 연구 종료 후 대조군 중 희망자에 한해 개발된 중재가 제공될 수 있음을 설명하였고, 희망자에 한해 SHEOL 프로그램을 추가 제공하였다.

연구결과

1. 대상자의 일반적 특성과 임종 관련 특성, 종속변수에 대한 동질성 검정

연구대상자의 일반적 특성인 성별, 나이, 근무 부서, 총 임상경력, 현 부서 경력과 임종 관련 특성인 임종간호 경험 횟수, 임종간호교육 경험 횟수, 환자 외 개인 임종 경험 횟수, 종속변수인 죽음불안, 임종간호 태도, 임종간호 자기효능감, 임종간호 수행에서 모두 실험군과 대조군 사이 통계적으로 유의한 차이가 없어(

p>.05) 두 집단 간 사전 동질성이 확보되었다(

Table 1).

1) 가설 1: 실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 죽음불안이 낮을 것이다.

실험군과 대조군 간 죽음불안은 중재 전(사전 조사), 중재 직후, 중재 4주 후 그룹(

χ2=4.44,

p=.035)과 시점(

χ2=6.50,

p=.039)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었고, 시점에 따른 죽음불안에서 집단 간 유의미한 상호작용이 확인되어(

χ2=11.69,

p=.003), 가설 1 "실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 죽음불안이 낮을 것이다."는 지지되었다(

Table 2).

2) 가설 2: 실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 임종간호 태도가 높을 것이다.

실험군과 대조군 간 임종간호 태도는 중재 전(사전 조사), 중재 직후, 중재 4주 후 그룹(

χ2=13.61,

p<.001)과 시점(

χ2=59.83,

p<.001)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었고, 시점에 따른 임종간호 태도에서 집단 간 유의미한 교호작용이 확인되어(

χ2=6.99,

p=.030), 가설 2 “실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 임종간호 태도가 높을 것이다.”는 지지되었다(

Table 2).

3) 가설 3: 실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 임종간호 자기효능감이 높을 것이다.

실험군과 대조군 간 임종간호 자기효능감은 중재 전(사전 조사), 중재 직후, 중재 4주 후 그룹(

χ2=4.90,

p=.027)과 시점(

χ2=128.90,

p<.001)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었고, 시점에 따른 임종간호 자기효능감에서 집단 간 유의미한 교호작용이 확인되어(

χ2=6.51,

p=.039), 가설 3 “실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 임종간호 자기효능감이 높을 것이다.”는 지지되었다(

Table 2).

4) 가설 4: 실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 임종간호 수행이 높을 것이다.

실험군과 대조군 간 임종간호 수행은 중재 전(사전 조사), 중재 직후, 중재 4주 후 그룹(

χ2=2.44,

p=.118)에서 통계적으로 유의한 차이는 없지만, 시점(

χ2=99.79,

p<.001)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었고, 시점에 따른 임종간호 수행에서 집단 간 유의미한 교호작용이 확인되어(

χ2=20.07,

p<.001), 가설 4 “실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 임종간호 수행이 높을 것이다.”는 지지되었다(

Table 2).

논의

본 연구는 신규간호사에게 SHEOL 프로그램을 적용하여 죽음불안, 임종간호 태도, 임종간호 자기효능감, 임종간호 수행에 미치는 효과를 확인하기 위해 수행되었다. 본 연구의 주요 결과를 바탕으로 다음과 같이 논의하고자 한다.

첫째, 죽음불안이 SHEOL 프로그램의 시점과 집단 간 상호작용에 유의한 차이를 보여 연구가설 1 “실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 죽음불안이 낮을 것이다.”는 지지되었다. 이는 간호대학생 대상 교육으로 죽음불안 완화를 확인한 선행 연구와[

18] 유사한 결과이나, 또 다른 간호대학생의 죽음교육은 오히려 죽음불안을 높였다는 결과와는[

36] 상반된 결과이다. 죽음불안은 죽음이라는 사건과 죽어가는 과정에 대해 인간이 보이는 공포, 거부 등과 같은 부정적 감정을 유발하는 심리적 과정이다[

37]. 선행 연구에서 신규간호사는 죽음에 대한 뚜렷한 견해를 정립하지 못한 상태에서 예상치 못한 임종간호 상황을 경험하게 됨으로써 높은 죽음불안을 보였다[

7,

8]. 이에 본 연구는 중재 개발 시 신규간호사의 임상경력과 임종 관련 특성을 고려하여, 이들이 독자적으로 업무를 하면서 담당 환자 죽음을 처음 겪게 되는 시점을 고려하여[

7,

38] 교육 시기를 설정하고, 신규 경력단계에 따른 역량 수준을 고려하여 학습 목표와 교육내용을 구성하였기에 죽음불안 완화에 효과를 보인 것으로 판단된다.

간호사의 죽음불안 경감을 위해서는, 간호사가 임종을 삶의 한 과정으로 수용하고[

18], 임종기 특성을 이해하여 객관적인 간호 기회를 갖는 것이 중요하다[

7]. 선행 연구에서 간호제공자가 임종과정을 이해하고, 임종간호에 대한 통찰력을 키울 수 있도록 역할극을 통한 간접 경험을 제공한 경우에는[

18,

39] 죽음불안 완화에 효과가 있었지만 죽음관련 영화 시청 교육을 적용한 경우에는 학습자 죽음불안이 증가하였다[

36]. 역할극은 흔히 겪을 수 없는 상황을 설정하여, 학습자가 팀 구성원과 상호작용하고, 사람을 상대로 주어진 대사에 몰입하며 인간의 감정, 행동에 반응하는 경험을 제공한다[

40]. 본 연구 중재의 역할극은 실버아워 흐름에 따라 임종환자와 가족 중심 간호가 임종 이후 가족 중심 간호로 전개되는 상황으로 연출되었으며, 대상자는 디브리핑을 통해 임종환자의 삶이 실버아워 기반 임종간호를 통해 삶에서 죽음으로 성공적 전환을 하게 되는 간접 경험에 대한 성찰을 나누었다. 본 연구결과 역할극과 디브리핑을 적용한 실험군에서는 죽음불안 완화 효과가 있었지만, 시청각 영상자료를 활용한 임종간호 이론교육을 받은 대조군은 변화가 없었다. 이는 임종에 대한 일반적인 교육이나 타인의 죽음에 대한 관찰이 아닌, 긍정적인 임종 간접 경험 제공과 실버아워 관점에서 임종을 삶의 과정으로 수용하게 되는 성찰학습을 신규간호사에게 적용한 점이 죽음불안 완화로 이어진 것이라 생각된다.

둘째, 임종간호 태도가 SHEOL 프로그램의 시점과 집단 간 상호작용에 유의한 차이를 보여 연구가설 2 “실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 임종간호 태도가 높을 것이다.”는 지지되었다. 이는 임종교육으로 긍정적인 임종간호 태도 향상 효과를 확인한 선행 연구 결과와[

8,

18,

21] 일치하나, 임종간호 태도 변화를 확인하지 못했던 연구와는[

41] 상반된 결과이다. 임종간호 태도는 간호사가 임종기 환자와 보호자 간호 시 가질 수 있는 긍정적 또는 부정적 감정과 인식을 의미한다[

42]. 간호사의 임종간호 태도에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 죽음인식으로[

15,

43], 간호사가 긍정적인 임종간호 태도를 갖기 위해서는 임종과정에 대한 지식과 이해도를 높이는 것이 중요하다[

43]. 임종 다빈도 부서에서 근무하거나 임상경력이 많은 간호사의 임종간호 태도가 높게 보고된 선행 연구 결과는[

15,

43,

44] 간호사가 반복되는 임종경험을 통해 임종에 대한 이해를 쌓고, 죽음을 삶의 과정으로 수용했음을 시사한다. 이에 본 연구에서는 임상에서 구현할 수 없는 임종상황을 고충실도 시뮬레이터 환자와 표준화 환자 보호자로 연출하였고 신규간호사가 두 개의 시나리오 구동을 통한 반복 경험학습을 하도록 하였으며, 실버아워 기반 역할극 제공으로 임종이 삶의 과정임을 이해하도록 하였다. 즉 신규간호사가 본 연구의 하이브리드 시뮬레이션 교육과 역할극 참여를 통해 환자의 임종을 반복적으로 경험하고 임종간호에 대한 이해와 수용도를 높인 것이 임종간호 태도 향상 효과로 이어졌으리라 생각한다.

상급종합병원은 다양한 치료단계가 혼합되어 있고, 업무 속도가 빠른 환경 특성으로 임종기 환자 치료에 대한 우선순위가 낮게 다뤄지고 있으며[

45,

46] 선행 연구에서 상급종합병원 간호사는 호스피스 간호사나 가정전문 간호사보다 임종간호 태도가 부정적이었다[

43]. 또한, 입원형 호스피스 서비스를 제공하지 않는 상급종합병원에서 임종은 일반병동과 중환자실에서 이뤄지지만[

47] 상급종합병원 임종 환경을 고려한 교육은 거의 없는 실정이다. 이에 본 연구에서는 중재 개발 시 상급종합병원 임종간호 상황을 고려하여 시뮬레이션 시나리오의 난이도를 조절하고 표준화 환자 보호자를 통해 간호요구도를 높였으며, 역할극에서도 다른 응급환자의 등장으로 과중한 업무를 수행해야 하는 상황을 연출하여 상급종합병원 임종간호 상황을 반영하였다. 선행 연구에서는 다큐멘터리를 통해 임종 간접 경험을 간호대학생에게 제공한 결과, 임종간호 태도 향상에는 효과가 없었으나[

41], 본 연구에서는 상급종합병원 신규간호사에게 실제와 유사한 임종간호 간접 경험을 제공함으로써, 임종과정에 대한 이해도를 높인 것이 긍정적인 임종간호 태도 함양 효과로 이어졌다.

셋째, 임종간호 자기효능감이 SHEOL 프로그램의 시점과 집단 간 상호작용에 유의한 차이를 보여 연구가설 3 ‘실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 임종간호 자기효능감이 높을 것이다.’는 지지되었다. 이는 시뮬레이션 교육을 적용하여 임종간호 자기효능감 증진을 확인한 선행 연구 결과와[

19,

30] 일치하는 결과이다.

임종간호 자기효능감은 간호사의 임종간호 수행을 가능하게 하는 요인으로써[

16] 간호사가 임종기 대상자의 간호 요구에 맞는 간호를 제공할 만한 능력이 있다고 스스로 믿는 정도이다[

48]. 임종간호 자기효능감 증진을 위해서는 성공 경험과 대리 경험, 언어적 설득이 이뤄져야 한다[

49]. 본 연구에서는 하이브리드 시뮬레이션 구동을 통해 신규간호사가 주체적인 간호 제공자로써 임종기 환자에게 직접 임종간호를 수행하고, 임종기 환자의 보호자와 의사소통 하며 간호 요구를 충족시키는 성공 경험을 제공하고, 시뮬레이션 구동 후 디브리핑에서 표준화 환자와의 대담을 활용하여 신규간호사의 임종간호 수행에 대해 성찰을 촉진하는 격려와 지지를 제공하여 언어적 설득이 이루어지도록 하였다. 또한, 실버아워 임종간호 역할극을 통해 이상적인 임종간호에 대한 성취모델을 제공함으로써 신규간호사가 임종간호에 대한 대리경험을 하도록 하여 임종간호 자기효능감 증진 효과가 확인되었다. 이상의 결과와 임종간호 시뮬레이션 교육을 간호대학생에게 적용하여 임종간호 자기효능감 증진 효과를 확인한 선행 연구 결과를[

19,

30] 통해 임종간호 시뮬레이션 교육이 신규간호사의 임종간호 자기효능감 증진에 효과적인 교수방법임을 알 수 있다.

넷째, 임종간호 수행이 SHEOL 프로그램의 시점과 집단 간 상호작용에 유의한 차이를 보여 연구가설 4 “실험군은 대조군보다 시간 경과에 따라 임종간호 수행이 높을 것이다.”는 지지되었다. 이는 시뮬레이션 임종교육을 통하여 임종간호 수행 증진을 확인한 선행 연구와[

19,

50] 일치하는 결과이다. 임종간호 수행은 간호사가 임종기 대상자의 신체 증상과 징후, 정신•심리증상에 대한 간호를 수행하는 것으로[

19] 본 연구에서는 임종기 인체생리학적 반응과 말기 섬망으로 표현되는 정신증상을 고충실도 시뮬레이터를 통해 구현하였고, 표준화 환자를 통해 보호자의 심리적 임종간호 요구를 제시하였다. 이에 신규간호사는 본 연구의 하이브리드 시뮬레이션 교육을 통해 임종기 환자와 보호자에 대한 임종간호의 직접 수행 및 반복 훈련 기회를 갖게 되었기에 임종간호 수행이 향상되었다. 이상의 연구결과를 통해 하이브리드 시뮬레이션 교육이 신규간호사의 임종간호 수행 강화에 효과적인 전략임을 확인하였다.

Quint의 모델은[

8] 임종간호 및 교육 경험이 부족한 간호사의 부정적 임종간호 태도와 높은 죽음불안이 임종간호 수행 저하로 이어짐을 설명한다. Quint의 모델은 임종의 의료화가 심화되지만 임종환자 간호에 대한 지원이 부족한 상급종합병원과[

45-

47] 임종간호 및 교육에의 노출이 적은 신규간호사의[

7] 임종간호 수행을 설명하기에 적합하므로, 본 연구는 Quint의 모델을 기반으로 신규간호사의 죽음불안을 낮추고, 긍정적 임종간호 태도를 함양할 수 있는 SHEOL 프로그램을 개발하고, 임종간호 수행 향상 효과를 검증하였다. 선행 연구에서 Quint의 모델은 간호사의 임종간호 수행 구조모형의 개념적 기틀로 사용된 바 있으나[

15] 임종간호 수행 중재 연구에서는 활용된 예가 없다. 이에 본 연구는 Quint의 모델을 신규간호사 임종간호 수행 향상을 위한 중재에 적용하여, 임상간호사의 중재 이론으로써 본 모델의 유용성을 입증한 데 의의가 있다.

결론

본 연구는 Quint의 모델을 기반으로 임종간호 경험과 임종교육 경험이 부족한 신규간호사를 대상으로, 죽음불안을 낮추고, 긍정적인 임종간호 태도와 임종간호 자기효능감을 높여, 임종간호 수행 역량을 강화하는 SHEOL 프로그램을 개발하고, 효과를 확인하였다. 연구결과 SHEOL 프로그램은 신규간호사의 죽음불안 완화와 임종간호 태도, 임종간호 자기효능감, 임종간호 수행 향상에 효과가 있었다. 따라서, SHEOL 프로그램의 적용으로 의료기관 임종화가 심화되는 의료현장에서 간호사의 임종간호 수행을 통한 임종돌봄의 질적 향상에 기여할 수 있다는 점에서 의의가 있다.

이상의 결과를 근거로 다음을 제언한다. 첫째, SHEOL 프로그램 효과가 검증되었으므로 추후 대상자의 수를 확대한 반복연구 시도를 제언한다. 둘째, SHEOL 프로그램 재교육 시기 확인을 위하여, 지속효과 기간을 4주보다 길게 한 효과 평가 연구를 제언한다. 셋째, SHEOL 프로그램의 교수학습방법으로 선정된 하이브리드 시뮬레이션 교육과 역할극의 효과를 비교하기 위한 연구 시도를 제언한다. 넷째, SHEOL 프로그램 대상자의 경험을 탐색하고 중재 효과를 보완, 설명하기 위하여 학습자 경험에 대한 질적 데이터 수집을 추가하는 혼합설계로의 연구 진행을 제언한다.

Article Information

-

Author contributions

Conceptualization: SYP, JHC, SM, HOC. Methodology: SYP. Formal analysis: SYP. Data curation: SYP, JHC. Visualization: SYP, JHC. Project administration: SYP. Funding acquisition: SYP. Writing - original draft: SYP. Writing - review & editing: SYP, JHC, SM, HOC, SAH. All authors read and agreed to the published version of the manuscript.

-

Conflict of interest

None.

-

Funding

This work was supported by the Korean Academy of Nursing Administration Research Grant in 2024.

-

Data availability

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Acknowledgments

None.

Figure 1.The conceptual framework.

Figure 2.Flowchart of the Silver Hour End-Of-Life (SHEOL) program development based on the ADDIE (analysis, design, development, implementation, and evaluation) model. GAS=gather analyze summarize.

Table 1.Homogeneity of General Characteristics, Dependent Variables between Groups (N=34)

|

Characteristics |

n (%) or M±SD |

χ2/t/Z |

p

|

|

Experimental group (n=17) |

Control group (n=17) |

|

General characteristics |

|

|

|

|

|

Gender |

|

|

2.11*

|

.335 |

|

Man |

1 (5.9) |

4 (23.5) |

|

|

|

Woman |

16 (94.1) |

13 (76.5) |

|

|

|

Age (yr) |

24.9±2.45 |

24.4±1.54 |

0.09†

|

.946 |

|

Work unit |

|

|

2.06*

|

.282 |

|

General ward unit |

9 (52.9) |

13 (76.5) |

|

|

|

Intensive care unit |

8 (47.1) |

4 (23.5) |

|

|

|

Total clinical career (mo) |

8.29±2.82 |

8.65±2.83 |

-0.36 |

.718 |

|

Career in current department (mo) |

7.94±2.41 |

8.00±2.26 |

-0.07 |

.942 |

|

Number of end-of-life care experiences |

0.29±0.59 |

0.47±0.94 |

-0.21†

|

.892 |

|

Number of end-of-life care education experiences |

0.12±0.33 |

0.12±0.33 |

0.00†

|

>.999 |

|

Number of non-patient death experiences |

0.88±1.17 |

0.76±1.03 |

0.30†

|

.786 |

|

Dependent variable |

|

|

|

|

|

Fear of death |

92.88±15.13 |

97.18±18.41 |

-1.20†

|

.231 |

|

Attitudes toward end-of-life care |

93.47±7.12 |

90.88±5.54 |

1.18 |

.146 |

|

Self-efficacy of end-of-life care |

25.65±5.34 |

25.59±6.15 |

0.17†

|

.865 |

|

Performance of end-of-life care |

99.00±11.61 |

105.29±17.26 |

-1.25 |

.221 |

Table 2.Effect of the SHEOL Program on Fear of Death, Attitudes toward End-of-Life Care, Self-efficacy of End-of-Life Care, Performance of End-of-Life Care (N=34)

|

Variable |

Group |

EM±SE |

Source |

χ2

|

p

|

|

Pre-test |

Post-test 1 |

Post-test 2 |

|

Fear of death |

Experimental (n=17) |

92.88±3.56 |

76.06±4.74 |

88.18±5.37 |

G |

4.44 |

.035 |

|

T |

6.50 |

.039 |

|

Control (n=17) |

97.18±4.33 |

99.65±4.11 |

93.65±4.68 |

G × T |

11.69 |

.003 |

|

Attitudes toward end-of-life care |

Experimental (n=17) |

93.47±1.67 |

106.65±1.41 |

105.06±1.99 |

G |

13.61 |

<.001 |

|

T |

59.83 |

<.001 |

|

Control (n=17) |

90.88±1.30 |

97.41±1.58 |

96.18±2.21 |

G × T |

6.99 |

.030 |

|

Self-efficacy of end-of-life care |

Experimental (n=17) |

25.65±1.26 |

38.24±1.18 |

37.06±1.23 |

G |

4.90 |

.027 |

|

T |

128.90 |

<.001 |

|

Control (n=17) |

25.59±1.45 |

33.47±0.84 |

33.12±1.11 |

G × T |

6.51 |

.039 |

|

Performance of end-of-life care |

Experimental (n=17) |

99.00±2.73 |

129.47±2.86 |

127.59±3.05 |

G |

2.44 |

.118 |

|

T |

99.79 |

<.001 |

|

Control (n=17) |

105.29±4.06 |

115.82±3.33 |

117.12±3.12 |

G × T |

20.07 |

<.001 |

REFERENCES

- 1. Statistics Korea. 2023 Birth and death statistics (preliminary) [Internet]. Daejeon: Statistics Korea; 2024 [cited 2025 Sep 1]. Available from: https://www.kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=204&act=view&list_no=429586

- 2. Kim WS, Cho HH, Kwon S. The influence of terminal care performance, death anxiety and self-esteem on terminal care stress of geriatric hospital nurses. Journal of Hospice and Palliative Care. 2016;19(2):154-162. https://doi.org/10.14475/kjhpc.2016.19.2.154

- 3. Park SJ, Choi SH. A study on the degrees of death orientation and terminal care performance of nurses. Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing. 1996;3(2):285-297.

- 4. Detering KM, Hancock AD, Reade MC, Silvester W. The impact of advance care planning on end of life care in elderly patients: randomised controlled trial. BMJ. 2010;340:c1345. https://doi.org/10.1136/bmj.c1345

- 5. Stewart AE, Lord JH, Mercer DL. A survey of professionals’ training and experiences in delivering death notifications. Death Studies. 2000;24(7):611-631. https://doi.org/10.1080/07481180050132811

- 6. Park EJ, Seo MJ. The influence of death anxiety and terminal care stress on job satisfaction of new nurses. Korean Journal of Occupational Health Nursing. 2019;28(4):230-241. https://doi.org/10.5807/kjohn.2019.28.4.230

- 7. Kim RN, Cho SY. Factors influencing end-of-life care stress in nurses. Journal of Korean Oncology Nursing. 2023;23(4):207-215. https://doi.org/10.5388/aon.2023.23.4.207

- 8. Quint JC. The nurse and the dying patient. New York, NY: Macmillan; 1967. p. 1-307.

- 9. Baek EK, Choi EJ. Terminal care stress, job satisfaction and terminal care performance for nurses in internal medicine wards. Journal of Hospice and Palliative Care. 2015;18(4):267-275. https://doi.org/10.14475/kjhpc.2015.18.4.267

- 10. Chang YJ. Policy on hospice and palliative care in Korea. Journal of Hospice and Palliative Care. 2012;15(4):183-187. https://doi.org/10.14475/kjhpc.2012.15.4.183

- 11. Jung SY, Song HS, Kim JY, Koo HJ, Shin YS, Kim SR, et al. Nurses’ perception and performance of end-of-life care in a tertiary hospital. Journal of Hospice and Palliative Care. 2023;26(3):101-111. https://doi.org/10.14475/jhpc.2023.26.3.101

- 12. Han JY, Lee NY. Nursing students’ attitude toward death and perception on hospice care. Journal of Korean Oncology Nursing. 2009;9(2):95-103.

- 13. Deffner JM, Bell SK. Nurses' death anxiety, comfort level during communication with patients and families regarding death, and exposure to communication education: a quantitative study. Journal for Nurses in Staff Development. 2005;21(1):19-23. https://doi.org/10.1097/00124645-200501000-00005

- 14. Wessel EM, Rutledge DN. Home care and hospice nurses' attitudes toward death and caring for the dying: effects of palliative care education. Journal of Hospice and Palliative Nursing. 2005;7(4):212-218.

- 15. Park HJ, Lee YM, Kim MH. A structural equation model of clinical nurses’ end-of-life care performance. Journal of Korean Critical Care Nursing. 2021;14(1):1-13. https://doi.org/10.34250/jkccn.2021.14.1.1

- 16. Gaffney MK. Critical care nurses' perceptions of their knowledge and self-efficacy about providing end-of-life care [dissertation]. Minneapolis, MN: Walden University; 2015. p. 1-189.

- 17. Smith-Stoner M. Teaching patient-centered care during the silver hour. Online Journal of Issues in Nursing. 2011;16:(2):6. https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol16No02Man06

- 18. Cho HJ, Kim ES. The effect of the death education program on the death anxiety and attitudes toward nursing care of the dying patients of nursing student. Journal of Hospice and Palliative Care. 2005;8(2):163-172.

- 19. Bang MS. The development and effects of a hybrid simulation-based end-of-life care nursing education program for nursing students [dissertation]. Changwon: National Changwon University; 2024.

- 20. Brown WJ, Tortorella RA. Hybrid medical simulation: a systematic literature review. Smart Learning Environments. 2020;7:16. https://doi.org/10.1186/s40561-020-00127-6

- 21. Frommelt KH. The effects of death education on nurses' attitudes toward caring for terminally ill persons and their families. American Journal of Hospice and Palliative Medicine. 1991;8(5):37-43. https://doi.org/10.1177/104990919100800509

- 22. Collett LJ, Lester D. The fear of death and the fear of dying. The journal of Psychology. 1969;72(2):179-181. https://doi.org/10.1080/00223980.1969.10543496

- 23. Lester D, Abdel-Khalek A. The Collett-Lester fear of death scale: a correction. Death Studies. 2003;27(1):81-85. https://doi.org/10.1080/07481180302873

- 24. Kim BR, Cho OH, Yoo YS. The effects of dying well education program on Korean women with breast cancer. Applied Nursing Research. 2016;30:61-66. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2015.11.007

- 25. Moreland SS, Lemieux ML, Myers A. End-of-life care and the use of simulation in a baccalaureate nursing program. International Journal of Nursing Education Scholarship. 2012;9:(1):9. https://doi.org/10.1515/1548-923X.2405

- 26. Seels BB, Richey RC. Instructional technology: the definition and domains of the field. Washington, DC: Association for Educational Communications and Technology; 1994. p. 1-186.

- 27. Hayley DC, Kalender-Rich JL, Mack J, Swagerty D. Development of a hybrid simulated patient experience to practice care of the dying older adult. Mededportal. 2018;14:10777. https://doi.org/10.15766/mep_2374-8265.10777

- 28. Han YG, Choi SM, Yun KY, Kim SH, Kim SH, Yun HY. A scoping review of end-of-life care education programs for critical care nurses. Korean Journal of Medical Ethics. 2023;26(3):185-207. https://doi.org/10.35301/ksme.2023.26.3.185

- 29. Nasr NH, Ameen NF, Mohammed MA, Abd El Hafiz AI. Effect of an teaching program on critical care nurses's performance about end of life care for hepatic patients. Assiut Scientific Nursing Journal. 2018;6(14):133-143.

- 30. Jeong KI, Choi JY. Effect of debriefing based on the clinical judgment model on simulation based learning outcomes of end-of-life care for nursing students: a non-randomized controlled trial. Journal of Korean Academy of Nursing. 2017;47(6):842-853. https://doi.org/10.4040/jkan.2017.47.6.842

- 31. Korean Society of Critical Care Medicine. Korean professional consensus for comfort care and withdrawing/withholding in the intensive care unit [Internet]. Seoul: Korean Society of Critical Care Medicine; 2018 [cited 2025 Sep 1]. Available from: https://www.ksccm.org/html/?pmode=BBBS0006700004&page=1&smode=view&seq=41&searchValue=&searchTitle=strTitle

- 32. Grota PG, O'Neal C. Using international nursing association for clinical simulation and learning standards to evaluate the rigor of high-fidelity simulation learning experiences. Clinical Simulation in Nursing. 2020;46:50-56. https://doi.org/10.1016/j.ecns.2020.05.001

- 33. Phrampus PE, O’Donnell JM. Debriefing using a structured and supported approach. In: Levine AI, DeMaria S, Schwartz AD, Sim AJ, editors. The comprehensive textbook of healthcare simulation. New York, NY: Springer; 2013. p. 73-84.

- 34. Joyner B, Young L. Teaching medical students using role play: twelve tips for successful role plays. Medical Teacher. 2006;28(3):225-229. https://doi.org/10.1080/01421590600711252

- 35. Hare KA. Evidence-based end-of-life care education for intensive care nurses [dissertation]. Minneapolis, MN: Walden University; 2020. p. 1-74.

- 36. Lally MT. Death anxiety and fear of death attitudes: a death education program for student nurses [dissertation]. Chicago, IL: Loyola University Chicago; 1983. p. 1-160.

- 37. Suh HK. The relationship between selected personal demographic variables and the four dimension of death anxiety-difference between elderly group and non-elderly group. Korean Journal of Health Education and Promotion. 2007;24(2):109-125.

- 38. Lee SJ, Woo HJ. Structural relationships among job embeddedness, emotional intelligence, social support and turnover intention of nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2015;21(1):32-42. https://doi.org/10.11111/jkana.2015.21.1.32

- 39. Chu EY, Jang SH. The effects of a death preparation education program on death anxiety, death attitudes, and attitudes toward end-of-life care among nurses in convalescent hospitals. Journal of Hospice and Palliative Care. 2021;24(3):154-164. https://doi.org/10.14475/jhpc.2021.24.3.154

- 40. Seo YA, Yoon SH, Kim YA. The effects of domestic nursing practical education using role-play: a systematic review and meta-analysis. Journal of the Korean Data and Information Science Society. 2019;30(2):309-321. https://doi.org/10.7465/jkdi.2019.30.2.309

- 41. Kim SH, Kim DH. Development and evaluation of death education program for nursing students. Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing. 2015;22(3):277-286. http://doi.org/10.7739/jkafn.2015.22.3.277

- 42. Chi K, Kim EJ. Factors influencing nurse’s attitude toward hospice. Journal of Korean Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing. 2005;14(3):285-291. https://doi.org/10.12934/jkpmhn.2005.14.3.285

- 43. Shin YY, Lee HJ. Impacts of death perceptions, terminal care stress, and life satisfaction on attitudes toward end-of-life care among nurses at a tertiary hospital. Journal of Korean Biological Nursing Science. 2024;26(3):218-227. https://doi.org/10.7586/jkbns.24.019

- 44. Park HJ, Kang EH. Factors influencing nurses’ attitudes toward terminal care. Journal of Korean Critical Care Nursing. 2020;13(1):76-86. https://doi.org/10.34250/jkccn.2020.13.1.76

- 45. Bloomer MJ, Endacott R, O’Connor M, Cross W. The ‘dis-ease’ of dying: challenges in nursing care of the dying in the acute hospital setting: a qualitative observational study. Palliative Medicine. 2013;27(8):757-764. https://doi.org/10.1177/0269216313477176

- 46. Davis S, Kristjanson LJ, Blight J. Communicating with families of patients in an acute hospital with advanced cancer: problems and strategies identified by nurses. Cancer Nursing. 2003;26(5):337-345.

- 47. Kim HY, Nam KH, Kwon SH. Mediating effects of empathy and resilience on the relationship between terminal care stress and performance for nurses in a tertiary hospital. Journal of Hospice and Palliative Care. 2017;20(4):253-263. https://doi.org/10.14475/kjhpc.2017.20.4.253

- 48. Pfister D, Müller M, Müller S, Kern M, Rolke R, Radbruch L. Validation of the Bonn test for knowledge in palliative care (BPW). Der Schmerz. 2011;25:643-653. https://doi.org/10.1007/s00482-011-1111-7

- 49. Bandura A. Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall; 1986. p. 23-28.

- 50. Tamaki T, Inumaru A, Yokoi Y, Fujii M, Tomita M, Inoue Y, et al. The effectiveness of end-of-life care simulation in undergraduate nursing education: a randomized controlled trial. Nurse Education Today. 2019;76:1-7. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.01.005