Abstract

-

Purpose

The purpose of this study is to provide academic basic data by quantitatively integrating variables related to information literacy competence of Korean nursing students.

-

Methods

This study is a meta-analysis study to systematically review the research on information literacy competence of Korean nursing students and related variables to identify the effectiveness of each variable group. The selection criteria for the analysis subjects were determined using the PICOS framework in accordance with the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) systematic review reporting guidelines. Theses and journal articles published from September 1, 2024, to September 30, 2024, were searched.

-

Results

The effect sizes of the sub-variables of each variable group showed that the personal thinking competence group showed the largest effect size in the order of problem-solving ability (Fisher’s Z=.90) and critical thinking ability (Fisher’s Z=.57); the professional competence group showed evidence-based practice (Fisher’s Z=.84), clinical performance (Fisher’s Z=.65), learning engagement (Fisher’s Z=.51), communication ability (Fisher’s Z=.49), and academic achievement (Fisher’s Z=.45); and the professional competence group showed privacy awareness (Fisher’s Z=.51), professionalism (Fisher’s Z=.42), and ethical awareness (Fisher’s Z=.41).

-

Conclusion

Based on the results of this study, it is necessary to develop a program to strengthen the information literacy competence of nursing students. Furthermore, there is a need to develop curricula and teaching-learning strategies to enhance information utilization capabilities, along with sustained attention to practice-based educational models tailored to AI and digital environments.

-

주요어: 간호, 학생, 정보활용역량, 메타분석

-

Key Words: Nursing; Students; Information literacy competency; Meta-analysis

서론

1. 연구의 필요성

보건복지부는 2023년, 국민이 건강하고 행복한 삶을 영위할 수 있도록 디지털 기반의 의료서비스 전환의 필요성을 강조하며, 정보통신기술(information and communication technology, ICT)을 활용하여 환자 안전을 강화하고 의료 질을 높일 수 있는 ‘스마트병원 선도모델 지원사업’을 추진하였다[

1]. 이러한 디지털 의료환경에서 최일선에 있는 간호사들은 과학적이고 질 높은 간호를 제공하기 위해 간호 정보활용역량이 더욱 강조되고 있다[

2].

정보활용역량(information literacy competency)은 필요한 정보를 확인하고, 적절한 정보를 탐색하여 평가, 분석•적용할 수 있는 일련의 능력이다[

3]. 대학생들의 정보활용능력은 디지털 시대에 대학생활적응을 돕는 핵심 기초학습 능력이다[

4]. 특히 간호대학생에게는 간호정보활용역량(이하 정보활용역량)은 학업 및 디지털화된 의료환경에 필수적으로 갖추어야 할 핵심역량이다.

현재의 보건의료 환경에서는 전자의무기록(electronic medical record, EMR), 모바일 건강(M-Health), 원격진료, 전자 건강(E-Health), 유비쿼터스 건강(U-Health) 등 다양한 기술을 활용한 의료 서비스가 확산되고 있다[

5]. 간호사의 정보활용역량은 간호과학, 정보과학, 컴퓨터과학과 관련된 지식 및 자료를 활용하여 임상문제를 해결하기 위해 필요한 자료를 수집하고 평가하여 간호에 통합할 수 있는 지식, 기술, 태도를 포함한다[

6]. Peltonen 등[

7]은 간호사의 핵심역량 중 하나로서 정보활용역량의 개발이 간호 업무의 효율성을 높이고, 안전한 의료 서비스 제공에 기여함을 밝혔다. 또한 이 역량은 간호업무 효율성 증진, 연구 및 지식 관리, 임상 의사결정을 도와 환자 안전을 증진시키는 등 그 중요성이 입증되고 있어[

6], 정보활용역량을 개발하는 것은 간호사 개인뿐만 아니라, 병원 및 국가 차원에서 중요한 과제이다[

3].

미국간호대학연맹에서는 정보활용역량을 9가지 필수 간호역량 중 하나로 강조하며, 간호교육에서 이를 강화하기 위해 노력하고 있다[

3]. 국내 간호교육에서도 사회적 변화와 필요성에 대응하고자 한국간호교육평가원 4주기 인증평가에 프로그램 학습 성과 항목으로 ‘정보통신과 최신보건의료기술의 활용’ 항목을 추가하여[

8] 정보활용역량을 강화하기 위해 노력하고 있다. 하지만, 대학생들이 디지털 기기를 활용하는 수준은 높음에도, 정보를 판별•통합•적용하는 역량은 상대적으로 낮은 것으로 보고되고 있다[

9]. 따라서 간호대학생의 정보활용역량을 체계적으로 강화할 수 있는 교육적 전략이 필요하며, 이를 위한 기초자료 확보가 시급하다.

국내 간호대학생의 정보활용역량 선행연구를 Kim 등[

10]이 제시한 미래 간호 인재 양성에 필요한 핵심역량 틀을 적용하여 살펴본 결과, 개인 사고 역량(personal thinking competencies)은 개인이 상황을 인지하고 판단하는 데 필요한 지적 역량으로, 문제 해결 능력, 비판적 사고[

11]이 포함되고, 직무 역량(task competencies)은 업무 수행과 접근하는 방법을 모색하는 데 필요한 역량으로, 근거기반실무[

12], 임상 수행 능력, 의사소통 능력[

13], 학업성취도, 학습몰입[

14]이 해당되며, 전문직관 역량(professionalism competencies)은 전문직으로서 역할과 관련된 역량으로, 간호전문직관, 개인정보 보호 인식[

15], 윤리의식[

16]이 속한다. 마지막으로 사회•정서 역량은 자기주도 학습 능력[

17], 건강 증진 행위[

18]이 포함되었다.

한편, 간호대학생의 정보활용역량에 관련된 선행연구를 살펴보면, Park의 연구[

17]에서는 간호대학생의 정보활용역량과 자기주도학습은 정적관계로 보고되었으나, Jang의 연구[

19]에서는 부적관계를 보고되어 일반화에 어려움이 있다. 또한, 국내 간호대학생의 정보활용역량 연구 동향 분석[

20]은 있었지만, 관련된 변인을 종합하는 메타분석은 없었다. 이에 개별연구들을 종합적으로 통합할 수 있는 메타분석이 필요하다.

최근 보건의료 환경은 디지털 전환에 따라 정보기술의 활용이 확대되고 있으며, 이에 따라 간호대학생은 정보 탐색•분석•적용 능력을 바탕으로 한 문제 해결력과 윤리적 판단 능력을 필수적으로 요구받고 있다[

2,

5,

7]. Barnard 등 [

21]은 정보활용능력이 간호학습에서 평생 학습 역량을 증진시키는 중요한 요소임을 강조하였으며, Alfaro-LeFevre [

22]는 정보판단과 비판적 사고가 임상현장의 의사결정과 환자 안전에 직결된다고 보고되었다.

따라서 본 연구는 간호대학생의 정보활용역량이 교육현장과 임상실무에서 요구되는 핵심역량으로 부상하고 있다는 점에 주목하고, 선행연구들 간 상이한 결과를 보완하며 관련 변인과의 관계를 종합적으로 분석하고자 한다. 이에 본 연구는 문화적 이질성을 가능한 줄이고자 국내 간호대학생에 국한하여 정보활용역량과 관련된 변인을 체계적 고찰과 메타분석을 실시하여 객관적인 자료를 도출하고자 한다.

2. 연구의 목적

본 연구는 국내 간호대학생을 대상으로 정보활용역량과 관련 변인 간의 관계를 체계적 문헌고찰 및 메타분석을 통해 통합적으로 분석하고, 향후 간호교육의 기초자료를 제공하는 데 목적이 있다. 구체적인 목적은 다음과 같다. 첫째, 정보활용역량과 관련 연구물의 일반적인 특징을 파악한다. 둘째, 정보활용역량의 관련 변인군(개인 사고 역량, 직무 역량, 전문직관 역량, 사회•정서 역량)의 효과크기를 산출한다. 셋째, 정보활용역량 조절 변인의 효과크기를 산출한다.

연구방법

1. 연구 설계

본 연구는 국내 간호대학생의 정보활용역량과 관련 변인의 연구물을 체계적 고찰하여 변인군별 효과성을 파악하기 위해 메타분석 연구이다.

2. 분석 대상의 선정 및 문헌검색

1) 분석 대상 선정기준

본 연구의 분석 대상 선정기준은 PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 그룹이 제시한 체계적 문헌고찰 보고지침[

23]에 따라 PICOS framework를 사용하였다. 본 연구는 서술적 상관분석 연구만을 대상으로 하므로 PICOS에서 해당되는 부분만으로 선정하였다. 선정기준은 연구대상자(P: population or participants)는 국내 간호대학생, 결과(O: outcomes)는 정보활용역량, 연구설계(S: study designs)는 상관분석 기반의 양적연구로 하였다. 배제기준은 통계값이 불명확한 경우, 간호대학생이 아닌 연구물, 질적연구, 중복 게재된 연구물로 하였다. 출판 기간은 제한 없이 관련 검색어로 2024년 09월 30일까지 검색된 모든 연구물로 하였다.

2) 문헌검색전략

자료 수집은 2024년 9월 1일부터 2024년 9월 30일까지 학위논문과 학술지 논문을 검색하였다. 첫째, 검색어는 Lee와 Shin의 연구[

24]와 Kim 등의 연구[

25]를 참고하여 ‘정보활용역량,’ ‘정보활용능력,’ ‘정보이해능력,’ ‘정보활용,’ ‘정보역량,’ ‘정보소양’, ‘정보문해,’ ‘정보리터러시,’ ‘리터러시,’ ‘간호대학생,’ ‘간호학생,’ ‘간호’를 이용하였다. 검색어와 Boolean 연산자를 이용하여 모든 연구물을 검색한 후 관련 핵심변인 중심으로 문헌을 선정하였다. 둘째, 국내는 한국교육학술정보원(RISS), 국회도서관(National Assembly Library), 한국학술정보(KISS), 국가과학기술정보센터(NDSL), 누리미디어(DBpia)에서 검색하였다. 셋째, 학술지와 학위논문에 중복 게재된 경우는 학술지 논문으로 선정하였다. 넷째, 국내 간호대학생을 대상으로 정보활용역량 논문을 해외저널지에 출판한 논문을 검색하기 위해서 CINAHL, Scopus, Web of Science를 활용하였다. 다섯째, 국외 데이터베이스에 사용한 검색어는 ‘Korea,’ ‘nursing,’ informatics,’ ‘literacy,’ ‘nurse’, ‘nursing students’를 조합하여 검색하였으나 발견할 수 없었다. 문헌검색과 선별은 메타분석 유경험자인 본 연구자 2인이 평가자 간 신뢰도를 높이기 위해 각각 독립적으로 실시한 후 합의점에 도달하였다.

3) 자료 분석

(1) 분석 대상의 일반적 특성과 연구 방법론적 질 평가

분석 대상 일반적 특징은 출판유형(학위, 학술지), 출판 연도, 표본 크기, 정보활용역량 척도를 빈도와 백분율로 분석하였다. 본 연구는 Wong과 Cummings [

26]의 평가도구인 ‘Quality Assessment and Validity Tool for Correlational Studies’를 사용하여 방법론적 질 평가하였다. 질 평가도구의 총 10개 평가항목으로 전향적 설계, 확률표집 적용, 표본 크기 정당성(표본 크기의 산출근거 제시), 2개 이상의 지역에서 자료 수집, 익명성 보장, 응답률 60% 이상, 독립변수와 종속변수의 측정도구 타당성, .70 이상의 내적일치도, 이론적 배경, 적절한 상관관계 분석 적용으로 평가하였다. 각 항목을 ‘예(1점),’ ‘아니오(0점)’로 평가하여 총점이 7점 이상인 경우 ‘높음,’ 2점 이하는 ‘낮음’으로 판단하였다. 방법론적 질 평가는 연구자 2인이 독립적으로 평가한 후 합의점에 도달하였다.

(2) 정보활용역량과 관련 변인 효과크기 산출

본 연구는 메타분석 전용 프로그램인 Comprehensive Meta-Analysis (CMA 3.0; Biostat)를 활용하여 분석하였다. 효과크기는 통계량 r 값을 표준화하기 위해 Fisher's Z로 변환하여 산출하였다. 평균효과크기(summary effect)는 연구물의 연구방법, 연구대상 등이 다양하다는 점을 고려하여 무선효과모형(random-effects model)으로 산출하였다.

정보활용역량 관련 변인은 Kim 등[

10]의 연구를 적용하여 개인 사고 역량, 직무 역량, 전문직관 역량, 사회•정서 역량 4개 변인군으로 구분하였다. 산출된 효과크기는 Cohen [

27]의 기준에 따라 .10 이하는 ‘작은효과크기,’ .11에서 .49 정도이면 ‘중간효과크기,’ .50 이상이면 ‘큰효과크기’로 판단하였고, 95% 신뢰구간을 적용하여 0이 포함되지 않을 시 유의한 것으로 해석하였다. 효과크기 이질성(heterogeneity)은 숲그림(forest plot)을 시각적으로 확인하였고, 이질성의 정도는 연구 간 분산의 비율을 나타내는 I

2값을 산출하여 75% 이상 높은 이질성, 25%에서 75%는 중간 정도 이질성, 25% 이하는 낮은 이질성으로 확인하였다. 본 연구의 I

2가 87% 나타나 추가적으로 이질성을 검증하기 위해 조절 효과 검증은 범주형 변인(출판유형)은 meta-analysis of variance를, 연속형 변인(출판 연도, 표본 크기)은 메타-회귀분석을 수행하였다. 출판 편향 분석은 Funnel plot을 활용하여 시각적 대칭성을 확인하였으며, 대칭성에 대한 통계적 검정 방법으로 Egger의 회귀 검정(Egger’s regression test)를 실시하였다. Egger 회귀 분석 결과, 회귀 절편이 0이라는 귀무가설이 기각될 시(

p>.050), 출판 편향이 없는 것으로 판단하였다.

연구결과

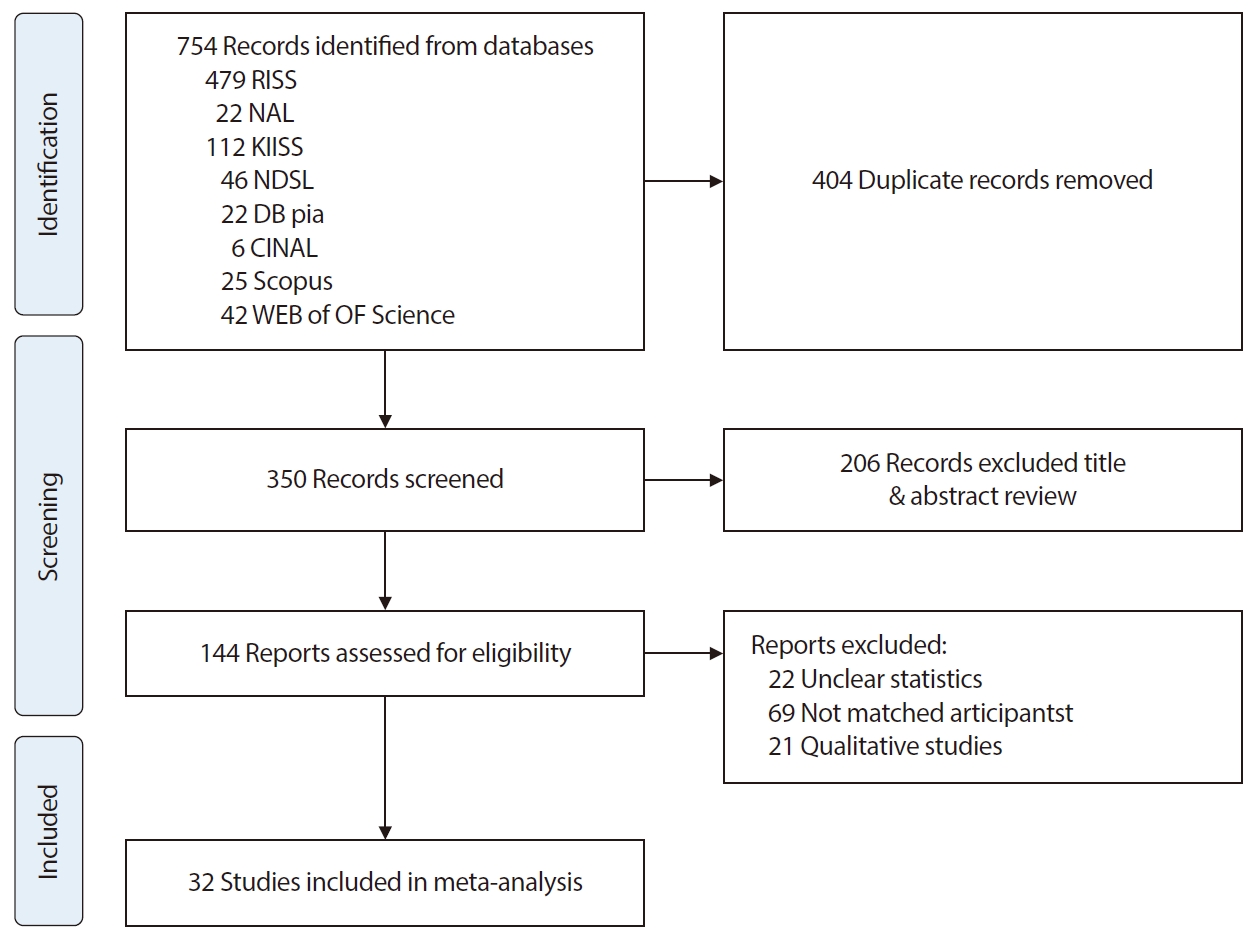

1. 문헌 선정

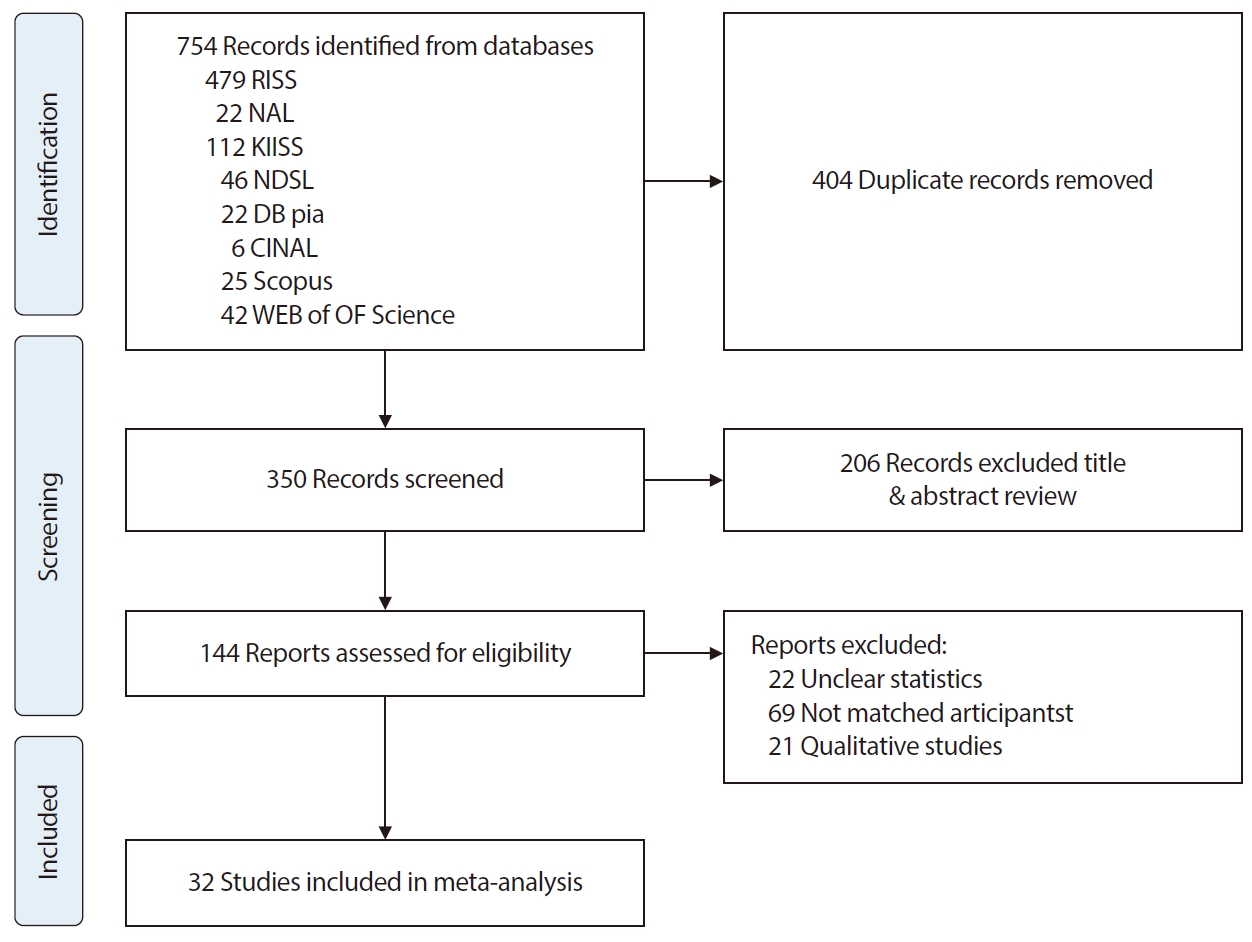

본 연구의 문헌 선정은 국내•외 데이터베이스를 활용하여 754편 선정하여 이 중 중복된 문헌 404편을 제거하여 350편이 선정되었다. 350편은 제목과 초록을 검토하여 144편 선정하였다. 144편은 원문을 검토하여 통계치가 불명확한 22편, 간호대학생이 아닌 연구 69편, 질적 연구 21편을 제외하여 본 연구의 목적에 부합되는 총 32편을 선정하였다(

Appendix 1). 전체 선정 과정은 PRISMA flow diagram (

Figure 1)에 제시하였다. 상관분석의 경우 변인이 한 개밖에 없는 그릿, 학습만족도, SNS중독경향성, 간호과정수행능력, 간호실무준비도, 대학생활적응, 메타인지, 우울, 자기통제, 자기효능감, 학습실재감, 진로탐색행동, 환자안전역량은 효과크기 산출에 어려움이 있어 삭제하였다.

본 연구는 분석 대상 총 32편의 일반적 특성을

Table 1에 제시하였다. 32편 중 학위논문 6편(18.8%), 학술지 논문 25편(78.1%)이었다. 출판 연도는 2014에서 2020년까지 9편(28.1%)에서 2021년에서 2024년까지 23편(71.9%)이었다. 71.9% 중 2024년 출판물이 15편으로 많은 비율을 차지하였다. 질 평가 결과는 32편 모두 6점 이상을 보였다. 32편의 연구물이 비확률 표집을 하였고, 표본 크기 산출은 32편(96.9%), 2개 이상 지역에서 연구대상 표집한 경우는 20편(62.5%)으로 나타났다. 이론적 배경을 제시한 논문은 1편도 없었고, 나머지 항목을 모두 100% 제시하였다. 질 평가 평균 점수는 7.8점의 ‘높은’ 수준(5∼9점)에 해당하여, 본 연구에 포함된 문헌들의 질적 수준이 높은 수준의 수용 가능한 범위에 속하였다.

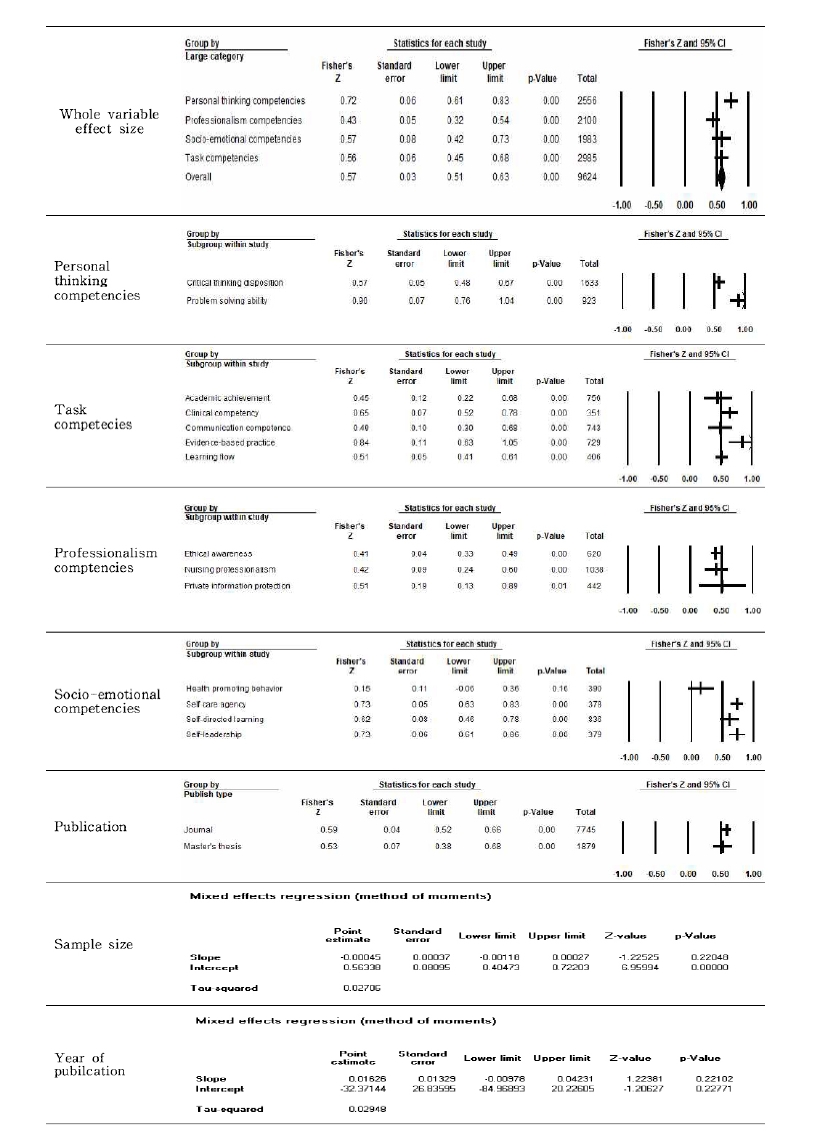

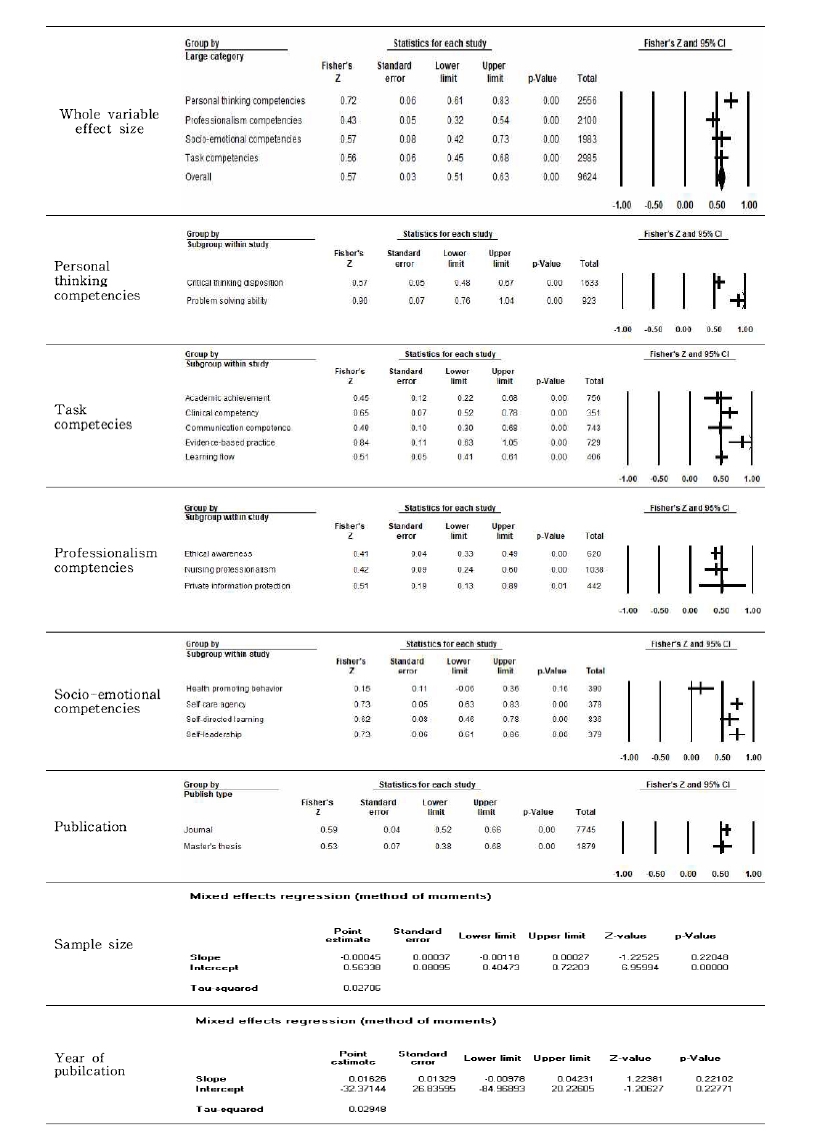

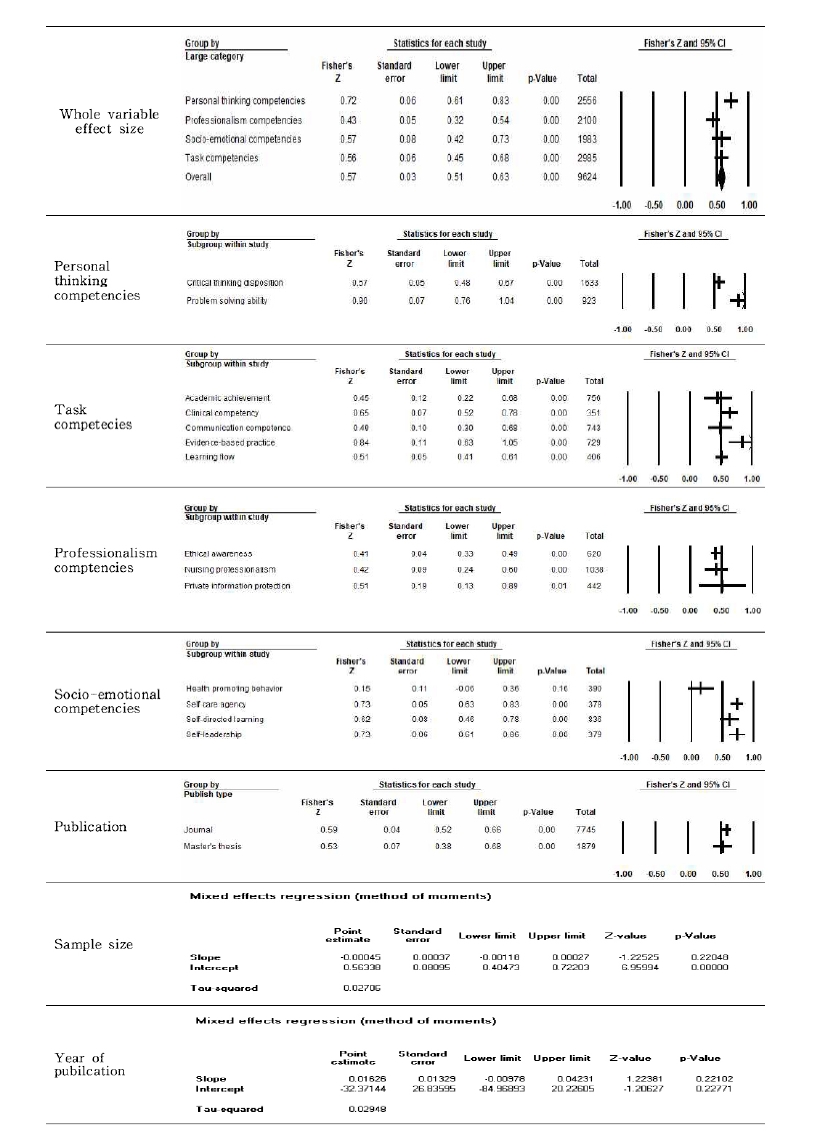

국내 간호대학생의 정보활용능력과 관련 변인 전체 평균효과크기는 .57으로 Cohen [

27]의 해석기준에 의해 큰효과크기에 해당되었다(

Figure 2). 변인군의 효과크기는 신뢰구간에서 모두 유의한 것으로 나타나 개인 사고 역량(Fisher’s Z=.72)로 가장 높은 효과크기로 나타났으며, 그 다음 순은 사회•정서 역량(Fisher’s Z=.57), 직무 역량(Fisher’s Z=.56), 전문직관 역량(Fisher’s Z=.43)으로 나타났다.

우선, 14개 하위 변인 중 문제 해결 능력이 가장 큰 효과크기로 나타났다. 군별에서는 개인 사고 역량의 하위 변인은 문제 해결 능력(Fisher’s Z=.90), 비판적 사고 능력(Fisher’s Z=.57) 순으로 큰효과크기를 보였으며, 직무 역량의 하위 변인은 근거기반실무(Fisher’s Z=.84), 임상 수행 능력(Fisher’s Z=.65), 학습몰입(Fisher’s Z=.51), 의사소통 능력(Fisher’s Z=.49), 학업성취도(Fisher’s Z=.45) 순으로 나타났다. 전문직관 역량의 하위 변인은 개인정보 보호 인식(Fisher’s Z=.51), 전문직관(Fisher’s Z=.42), 윤리의식(Fisher’s Z=.41) 순으로 보였다. 사회•정서 역량은 자가 간호 능력(Fisher’s Z=.73, 셀프리더십(Fisher’s Z=.73), 자기주도학습(Fisher’s Z=.62) 순으로 큰효과크기로 나타났으나, 건강 증진 행위(Fisher’s Z=.15)는 작은 효과크기를 보였다.

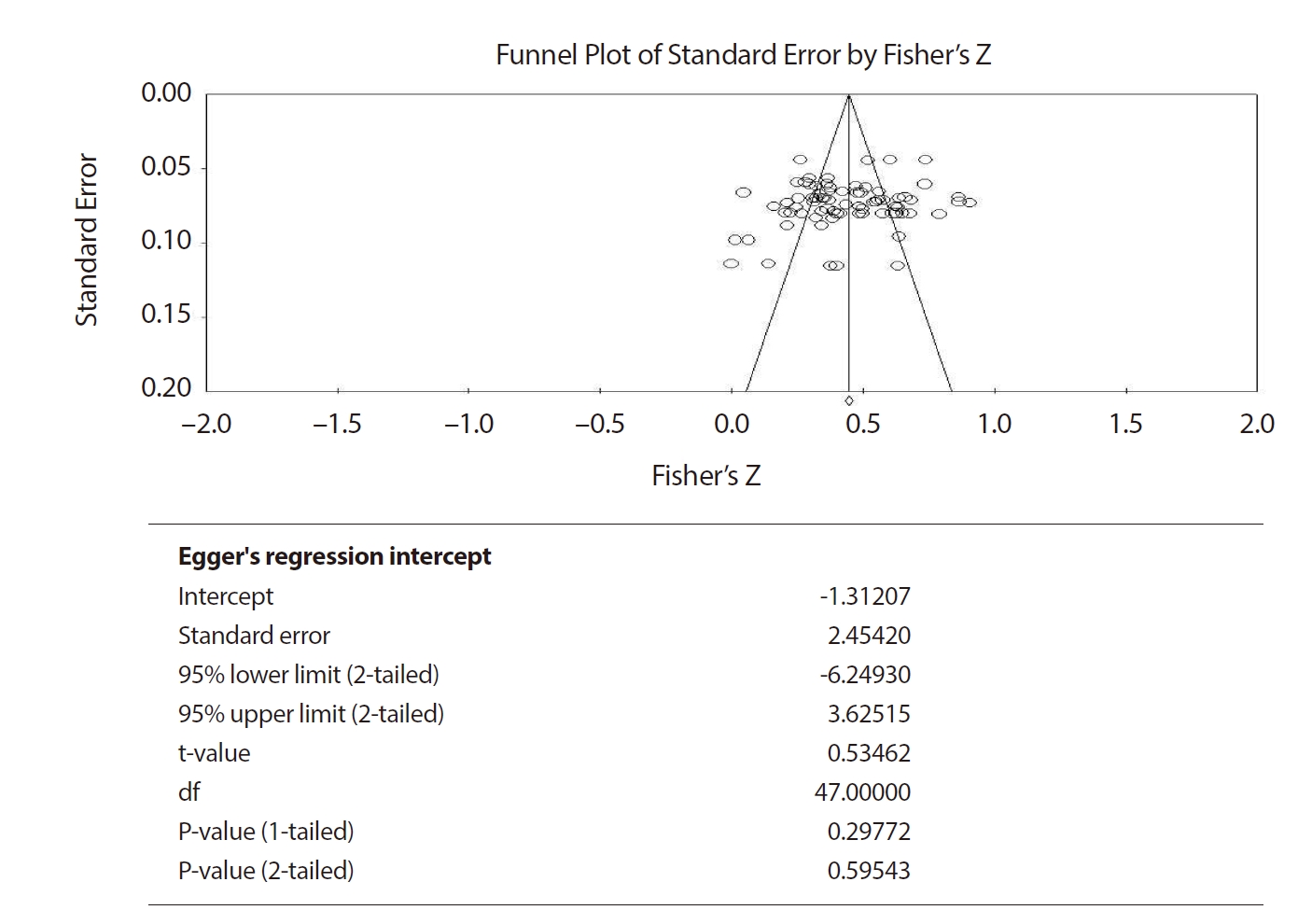

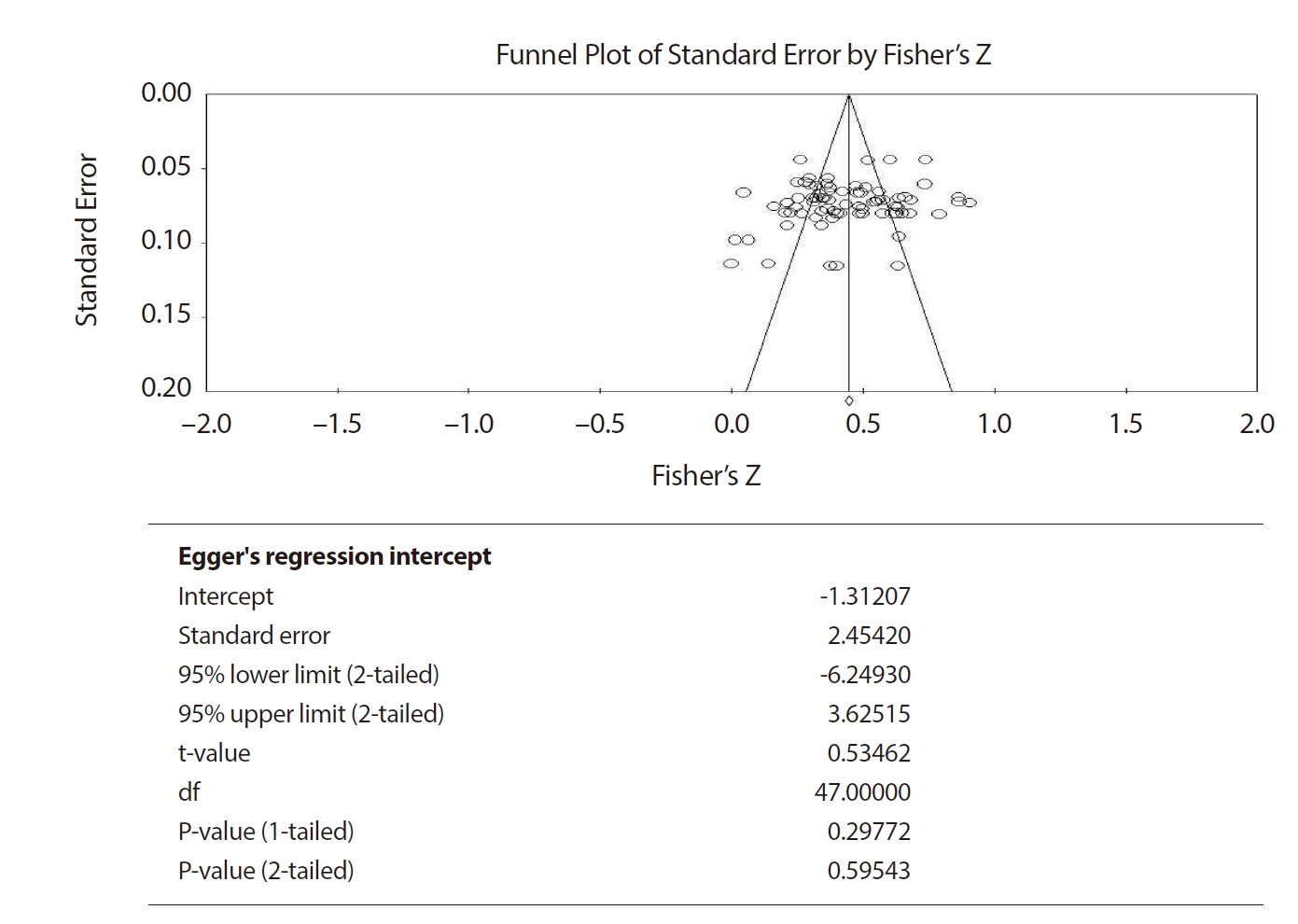

4. 조절효과 분석 및 출판 편향 분석

조절효과는 정보활용역량과 관련요인의 효과크기 이질성을 설명하기 위해 출판유형, 표본 크기, 출판 연도로 분석하였다. 출판유형에 따른 효과크기는 학위논문(Fisher’s Z=.53), 학술지(Fisher’s Z=.59) 순으로 나타났다. 메타회귀분석에서는 표본 크기(

p=.46)와 출판 연도(

p=.58)는 유의하지 않았다. 출판 편향 분석 결과는 Funnel plot이 대칭적으로 나타났으며(

Figure 3). 객관적 검증한 Egger’s regression test에서는 Egger의 회귀절편 기울기 -1.31, 표준오차 2.45,

p=.60으로 나타나 통계적으로 유의하지 않아 출판 편향이 발생하지 않았다.

논의

본 연구는 국내 간호대학생의 정보활용역량과 관련된 연구물들을 체계적 고찰과 메타분석을 통해 개별 연구결과를 통합하여 종합적인 결론을 도출하였다. 본 연구의 주요결과를 중심으로 논의를 하고자 한다. 우선 일반적 특성을 살펴보면, 출판유형은 학술지 논문이 78.1% 차지하였고, 출판 연도에서는 2021년에서 2024년에 출간된 23편(71.9%) 중에 2024년에 게재된 논문이 15편으로 나타났다. 이는 2023년 4주기 간호인증평가에 ‘정보통신과 최신보건의료기술’ 항목 추가와 coronavirus disease 2019 (COVID-19)로 인해 비대면 수업이 확대됨에 따라 학습 환경에 따른 정보리터러시 능력의 변화에 대한 관심이 반영되었음을 유추할 수 있다.

방법론적 질 평가는 7.8점으로 높은 수준으로 나타났다. 하지만 32편 모두 비확률표집을 사용하였고, 이론적 배경을 제시하지 않았다. 또한, 연구대상을 2개 이상 지역에서 표집한 경우는 20편으로 12편은 한 개의 지역에서 표집한 것으로 나타났다. 추후 정보활용역량 관련 변인 효과크기의 신뢰성을 확보하기 위해서는 확률표집을 통한 표본 추출과 이론적 배경 제시, 연구대상자 선정 시 다수 지역에서 표집하는 연구자의 노력이 필요할 것으로 여겨진다.

국내 간호대학생 정보활용역량 변인군별 효과크기는 개인 사고 역량(Fisher’s Z=.72), 사회•정서 역량(Fisher’s Z=.57), 직무 역량(Fisher’s Z=.56), 전문직관 역량(Fisher’s Z=.43) 순으로 나타났다. 전문직관 역량은 중간효과크기로, 나머지 변인군들은 큰효과크기로 나타났다. 간호대학생의 정보활용역량에 대한 메타분석 선행연구가 없어 직접적인 비교는 어려운 상황이다. 정보활용역량은 임상실무에서 정보를 파악하고, 적절한 정보에 대한 평가와 정확한 판단과 적절한 중재를 선택하기 위한 핵심역량이다[

5]. 본 연구에서 개인 사고 역량군의 효과크기가 다른 군보다 높게 나타난 것은, 정보활용역량의 발현에 있어 개인 사고 역량이 주요한 기반이 되기 때문으로 해석할 수 있다. 아울러 출판 편향이 나타나지 않았다는 점은 효과크기의 타당성을 뒷받침한다. 이는 지금까지 연구된 정보활용역량과의 관련 변인들이 유의미한 관계임을 증명하였으므로, 추후 정보활용역량 강화 프로그램 구성을 위한 후속 연구의 기초자료를 마련하였다.

개인 사고 역량의 하위 변인은 문제 해결 능력, 비판적 사고 능력 순으로 큰효과크기를 보였다. 본 메타분석 하위변인 14개 중에 문제 해결 능력이 가장 큰 효과크기(Fisher’s Z=.90)로 나타냈으며, 이는 정보활용역량과의 관련성이 핵심적인 변인임을 시사한다. 선행연구에서 문제 해결 능력과 비판적 사고 능력이 높을수록 간호 정보활용역량이 높은 것을 나타나[

11] 본 연구결과와 일치한다. 정보활용역량을 갖춘 간호대학생은 필요한 정보를 적절한 방법으로 검색하고 이를 비판적으로 활용하여, 효율적으로 문제를 해결할 수 있는 능력이 있다는 연구결과[

21]와 맥락이 동일하다. 문제 해결 능력은 필요한 정보를 선택하고 적용하여 문제를 해결하는 능력이며, 비판적 사고는 선택할 정보의 타당성과 신뢰성을 평가하여 적절한 결정을 내리는 능력이다[

22]. 이러한 역량은 정보활용과 밀접한 관련성을 가지며, 간호대학생의 실무적 역량 강화를 위한 집중적인 교육전략이 필요함을 뒷받침하는 근거가 될 수 있다.

직무 역량의 하위 변인은 근거 기반 실무 능력, 임상 수행 능력, 학습몰입, 의사소통 능력, 학업성취도 순으로 나타났다. 첫째, 근거 기반 실무 능력은 체계적인 연구로부터 획득한 최상의 근거를 활용하여 의사결정하는 능력으로 정보활용역량이 필수적인 요소이며[

28] 정보활용능력이 미흡할 경우 간호 실무에 있어 최상의 근거를 찾아내기 어려움이 발생하여, 근거기반실무가 원활하게 이루어지지 않은 것으로 보고되었다[

29]. 따라서, 근거 기반 실무 능력의 활성화를 위해 정보활용능력은 기초적으로 갖추어야 할 역량[

28]으로 간호대학생의 교육과정에 정보활용능력 강화를 위해 체계적인 접근이 필요하다. 둘째, 임상 수행 능력과 의사소통 능력은 큰효과크기로 나타났다. 이는 간호 정보활용역량이 높을수록 임상 수행 능력과 의사소통 능력이 높아지는 것으로 나타난 선행 연구결과와 일치한다[

13]. 현재 보건의료환경은 최신 의료기술의 발전, 정보의 대중화, 감염병 팬데믹, 그리고 소비자의 높은 의료 서비스 요구 등으로 인해 급속한 변화를 겪고 있다[

5]. 이러한 상황 속에서 임상 현장에서 보다 전문적이고 신속한 임상판단과 수행능력은 물론, 원활한 의사소통 능력을 동시에 요구하고 있다. 본 연구에서 임상 수행 능력과 의사소통 능력과 정보활용역량 간의 유의한 관련성이 확인된 것은 이러한 시대적 요구를 반영한 결과로 해석된다. 셋째, 정보활용역량과 학습몰입, 학업성취도는 큰 효과크기로 나타났다. 이는 정보활용역량이 학습몰입과 학업성취도에 영향을 미치며, 그 정도에 따라 학업성취도가 달라진다는 연구결과와 유사한 맥락이다[

30]. 현재 대학은 COVID-19 팬데믹 이후 대학의 교육시스템은 크게 변화했으며, 이러한 변화는 학습자가 정보를 얼마나 효과적으로 활용하느냐에 따라 과제수행 속도와 학습 차이에 영향을 미쳐 학습격차를 발생시키는 주요 요인이 되고, 결국 학업 성취도의 차이를 초래한다[

30]. 하지만, 간호대학생의 경우, 인터넷 사용, 문헌검색, 컴퓨터 활용 등 기본적인 역량은 90% 이상의 학생들이 갖추고 있으나, 이를 통합하여 실질적으로 적용하는 실행 능력은 부족한 것으로 나타났다[

31]. 따라서 간호대학생의 학습몰입과 학습성취감을 높이기 위해서는 정보활용역량을 실천 중심으로 강화할 수 있는 체계적인 교육 전략이 요구된다.

전문직관 역량의 하위 변인은 개인정보 보호 인식, 전문직관, 윤리의식 순으로 보였다. 첫째, 개인정보 보호 인식의 효과크기가 큰효과크기를 보였다. 이는 정보활용역량이 개인정보 보호 인식, 전문직관[

15], 윤리의식[

16]과 유의한 정적관계를 보인 연구결과와 일치한다. 간호대학생은 임상실습 과정에서 대상자의 민감한 개인정보에 접근할 기회가 많아지며, 이를 윤리적으로 보호하는 역량은 간호 전문직으로서의 기본 책무 중 하나이다[

32]. 정보 보호 인식이 부족할 경우 환자의 신뢰 상실이나 법적 문제를 초래할 수 있다[

15]. 2011년부터 의료기관 인증제도에서 ‘개인정보보호 및 보안’을 평가하고 있으며, 보건복지부는 ‘의료기관용 개인 정보보호 가이드라인’을 제시하고, 의료기관에서 개인정보 보호 및 보안 관리조직, 정보시스템 운영 및 보안관리, 네트워크 및 로그관리, 침해사고 예방 및 대응 등 주요 내용을 포함하였다[

33]. 정보활용능력은 대상자의 민감한 정보를 안전하게 관리하고 보호하기 위해 정보기술과 관련된 도구와 시스템을 이해하고 효과적으로 사용할 수 있도록 한다. 특히, 전자 건강 기록(EHR)과 같은 보건의료시스템을 안전하게 관리하고 개인정보 유출을 방지하기 위해서는 정보활용능력이 필수적이다. 둘째, 정보활용역량과 전문직관은 큰효과크기로 나타났다. 이는 정보활용역량이 간호사가 가져야 할 전문적이고 안전한 간호수행을 위한 핵심역량으로 보고한 연구결과[

6] 일치한다. 정보활용역량이 높은 학생은 최신연구결과나 임상 지침 등을 빠르게 찾아볼 수 있어, 최신 지식을 습득하여 간호 현장에서의 실무 능력을 향상시킨다[

15]. 이는 간호사로서 업무 자신감을 증진시키고, 전문직관을 고취한다. 셋째, 정보활용역량과 윤리의식은 중간효과크기로 나타났다. 간호대학생이 정보활용역량을 갖추고 있으면, AI (artificial intelligence) 기술을 사용할 때 발생할 수 있는 윤리적 문제를 인식하고, 이에 대해 적절한 판단을 내릴 수 있다[

7]. 정보기반 사회에서 간호전문직의 윤리적 책임은 더욱 강조되고 있으며, 정보활용능력은 이러한 책임을 실천하기 위한 기반이 된다.

사회•정서 역량은 자가간호역량, 셀프리더십, 자기주도학습, 건강 증진 행위 순으로 나타났다. 정보활용역량이 높은 경우 건강관련 정보를 더 잘 이해하고, 이를 바탕으로 자신의 건강관리에 더 효과적이며, 대상자의 건강 증진 행위를 촉진시키는 데 중요한 역할을 한다는 연구결과[

18]와 맥락을 같이한다. 미래의 간호사가 될 간호대학생은 검증된 정보를 이용하여 자신의 건강관리에 책임질 수 있는 자가간호역량[

16]과 대상자의 건강 증진 행위를 위해서 실무에 적용할 수 있는 정보활용역량이 요구되고 있다[

34]. 즉 간호대학생의 자가간호역량과 건강 증진 행위 향상을 위해 정보활용역량 강화를 위한 다양한 활동과 이를 경험할 수 있는 프로그램 개발이 필요하다. 셀프리더십과 자기주도학습은 큰효과크기로 나타났다. 정보활용역량이 높은 경우 필요한 정보를 효과적으로 탐색하고 이해하며, 이를 기반으로 학습 목표를 설정하고 계획을 세워 자기주도적으로 학습[

17]과 스스로 높은 학습 성과를 올릴 수 있도록 이끌어주는 셀프리더십이 높았다[

35]는 연구결과와 같은 맥락이다. 4차 산업혁명으로 정보통신기술의 눈부신 발달에 의해 간호교육은 새로운 패러다임의 전환으로 이끌고 있으며, 이로 인해 학습자가 정보를 능동적으로 활용하고 자기주도적으로 학습을 수행할 수 있는 역량이 더욱 강조되고 있다. 따라서 간호대학생의 정보활용역량 강화를 위한 교육은 단순한 기술적 지식 전달을 넘어, 자기주도 학습 능력 및 셀프리더십 함양을 함께 고려한 통합적 접근이 요구된다. 본 연구는 2024년까지 국내 간호대학생의 정보활용역량 관련 변인을 계량적으로 통합하고자 체계적 고찰과 메타분석을 실시하여 효과성을 확인하였다. 이상의 결과는 간호대학생의 정보활용역량이 단일한 기술 수준의 문제가 아닌, 고차원적 사고 능력, 임상 수행, 윤리적 인식, 자율적 학습 역량 등 다차원의 핵심 역량들과 밀접하게 관련되어 있음을 보여준다. 이는 미래 간호 인재가 갖추어야 할 복합적 역량 구조를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 또한 간호관리 분야의 전반적인 주요 변수들과 정보활용역량과의 관계가 구체적인 효과크기로 제시되었다. 따라서 본 연구의 결과를 바탕으로 향후 정보활용역량 향상을 위한 프로그램 개발에 기초자료를 제공한다는 점에서 의의가 있다.

특히, 4차 산업혁명과 디지털 전환 시대를 맞이하여 간호 현장에서는 문제해결 중심의 사고력, 정확하고 신속한 정보 판단 능력, AI 기반 시스템에 대한 윤리적 통찰력, 자율적 학습 역량 등의 중요성이 더욱 부각되고 있다. Peltonen 등[

7]은 정보활용역량이 임상 수행의 효율성과 환자 안전을 높이는 핵심 직무 역량임을 강조하였으며, Kim 등[

10]은 미래 간호 인재 양성을 위한 필수 핵심 역량으로 문제 해결력, 비판적 사고, 윤리의식, 자기주도 학습 능력을 제시하였다.

이러한 결과는 간호교육에 다음과 같은 시사점을 제공한다. 첫째, 정보활용역량을 중심으로 다양한 핵심 역량을 통합적으로 강화할 수 있는 교육과정이 필요하다. 둘째, 간호대학생의 문제 해결력, 비판적 사고, 자기주도학습, 윤리의식 등을 종합적으로 향상시킬 수 있는 교수-학습 전략 개발이 요구된다. 셋째, 국내 간호교육기관은 정보 활용을 실무에 적용할 수 있는 실습 기반의 프로그램 및 AI•디지털 환경에 특화된 교육 모형을 개발하고 지속적으로 검토할 필요가 있다.

본 연구는 한국의 간호교육 환경 내에서 간호대학생의 정보활용역량에 대한 간호학적 지식체 산출을 목적으로 국내 간호대학생 대상의 문헌을 체계적 고찰 및 메타분석하였기에 국내 간호대학생만을 포함하였다는 제한점이 있다. 그러나 본 연구는 해외 데이터베이스를 모두 검색하여 해외에 출간된 한국 간호대학생 대상의 연구를 모두 포함하고자 노력하였다.

결론

본 연구는 국내 간호대학생의 정보 활용역량과 관련 변인에 대한 연구를 체계적으로 고찰하고 메타분석을 통해 효과크기를 통합적으로 분석하였다. 그 결과, 정보활용역량은 개인 사고 역량, 사회•정서 역량, 직무 역량, 전문직관 역량과 유의한 관련이 있었으며, 특히 개인 사고 역량과의 연관성이 가장 높게 나타났다. 출판 편향 분석에서도 유의한 편향이 나타나지 않아 연구결과의 신뢰성을 확보하였다. 본 연구는 간호대학생의 정보활용역량 강화를 위한 교육 및 실무 기반 프로그램 개발에 활용 가능한 근거자료를 제공한다는 점에서 의의가 있다.

한편, 본 연구는 국내 연구물과 간호대학생으로 연구한 제한점이 있다. 추후 간호대학생 정보활용역량 연구는 국외 연구물을 포함할 것을 권하며, 간호사의 정보활용역량 관련 변인에 대한 연구가 필요하다. 또한 반복적이고 축적된 연구를 통해 정보활용역량 관련 변인의 구조적 특성과 변화 양상을 지속적으로 탐색해 나갈 필요가 있다.

Article Information

-

Author contributions

Conceptualization: SHK. Methodology: SHK. Software: SHK. Validation: JML, JML. Investigation: JML. Data curation: SHK, JML. Visualization: JML. Supervision: SHK. Writing-original draft: JML. Writing-review & editing: SHK. All authors read and agreed to the published version of the manuscript.

-

Conflict of interest

None.

-

Funding

None.

-

Data availability

None.

-

Acknowledgments

Please contact the corresponding author for data availability.

Figure 1.PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) flowchart.

Figure 2.Meta-analysis results for of information literacy-related variables. CI=confidence interval.

Figure 3.Funnel plot for publication bias.

Table 1.Characteristics of Selected Studies for Systematic Review

|

Reference |

Author (year) |

Source |

Sample size |

Related variable |

Measurement |

Quality score |

|

A1 |

Jang (2024) |

Journal |

156 |

Academic achievement |

AS |

7 |

|

A2 |

Jo et al. (2024) |

Journal |

164 |

Problem solving ability |

NILC-KN |

8 |

|

Critical thinking disposition |

|

A3 |

Jung (2024) |

Journal |

50 |

Evidence-based practice |

KUIL |

6 |

|

Problem solving ability |

|

A4 |

Kim et al. (2024) |

Journal |

176 |

Critical thinking disposition Communication competence |

KHLAT |

8 |

|

A5 |

Kim (2023) |

Journal |

175 |

Nursing professionalism |

KUIL |

8 |

|

A6 |

Kim (2024) |

Journal |

177 |

Nursing professionalism |

eHEALS |

8 |

|

A7 |

Kim (2024) |

Journal |

200 |

Private information protection |

NILC-KN |

7 |

|

Nursing professionalism |

|

A8 |

Kim (2023) |

Master's thesis |

203 |

Critical thinking disposition |

KHLAT |

8 |

|

A9 |

Lee et al. (2024) |

Journal |

143 |

Clinical competency |

CK |

7 |

|

Communication competence |

|

A10 |

Lee (2024) |

Master's thesis |

141 |

Ethical awareness |

SS |

7 |

|

A11 |

Nam et al. (2024) |

Journal |

162 |

Health promoting behavior |

EESEDT |

7 |

|

A12 |

Park et al. (2022) |

Journal |

154 |

Communication competence |

NILC-KN |

7 |

|

Problem solving ability |

|

A13 |

Song et al. (2024) |

Journal |

150 |

Self-care agency |

HLS-SF12 |

7 |

|

A14 |

Won et al. (2024) |

Journal |

244 |

Nursing professionalism |

VD |

7 |

|

A15 |

Yang (2024) |

Master's thesis |

166 |

Communication competence |

KUIL |

8 |

|

Problem solving ability |

|

A16 |

Huh (2023) |

Journal |

184 |

Academic achievement |

EESEDT |

8 |

|

A17 |

Jang (2023) |

Journal |

144 |

Academic achievement |

YS |

8 |

|

Self-directed learning |

|

A18 |

Kim (2023) |

Master's thesis |

235 |

Ethical awareness |

NICSNS |

8 |

|

Critical thinking disposition |

|

A19 |

Park (2023) |

Journal |

173 |

Self-directed learning |

AS |

7 |

|

A20 |

Lee et al. (2023) |

Journal |

134 |

Learning flow |

e-LDL |

8 |

|

A21 |

Ryu et al. (2024) |

Journal |

272 |

Learning flow |

EESEDT |

8 |

|

Academic achievement |

|

A22 |

Kim et al. (2021) |

Journal |

165 |

Self-leadership |

AS |

8 |

|

A23 |

Park (2021) |

Master's thesis |

242 |

Nursing professionalism |

KUIL |

7 |

|

Private information protection |

|

A24 |

Kim (2021) |

Journal |

104 |

Communication competence |

KHLAT |

7 |

|

A25 |

Jo et al. (2018) |

Journal |

208 |

Clinical competency |

NILC-KN |

10 |

|

Self-directed learning |

|

Problem solving ability |

|

A26 |

Lee et al. (2018) |

Journal |

228 |

Health promoting behavior |

KL |

9 |

|

Self-care agency |

|

A27 |

Li et al. (2018) |

Journal |

114 |

Critical thinking disposition |

NILC-KN |

9 |

|

A28 |

Park (2018) |

Master's thesis |

249 |

Evidence-based practice |

NICQ |

9 |

|

A29 |

Kwon et al. (2016) |

Journal |

181 |

Problem solving ability |

NICQ |

9 |

|

A30 |

Jang et al. (2015) |

Journal |

311 |

Critical thinking disposition |

KUIL |

8 |

|

A31 |

Kim et al. (2015) |

Journal |

214 |

Self-leadership |

KUIL |

8 |

|

A32 |

Kim et al. (2014) |

Journal |

430 |

Critical thinking disposition |

KUIL |

9 |

|

Evidence-based practice |

REFERENCES

- 1. Ministry of Health and Welfare. Smart hospital, opening the foundation for medical service innovation in the era of the 4th Industrial Revolution [Internet]. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2020 [cited 2025 Sep 1]. Available From: https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a1050301010 0&bid=0027&cg_code https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503010100&bid=0027&cg_code (accessed Jan. 10, 2024)

- 2. Hannah KJ, Hussey P, Kennedy MA, Ball MJ. Introduction to nursing informatics. 4th ed. London: Springer London; 2015.

- 3. American Nurses Association. Nursing informatics: scope and standards of practice. Maryland, MD: American Nurses Association; 2008.

- 4. Eisenberg MB, Lowe CA, Spitzer KL. Information literacy: essential skills for the information age. 2nd ed. Westport, CT: Libraries Unlimited; 2004.

- 5. Yu M, Kim SY, Ryu JM. Pathway analysis on the effects of nursing informatics competency, nursing care left undone, and nurse reported quality of care on nursing productivity among clinical nurses. Journal of Korean Academy of Nursing. 2023;53(2):236-248. https://doi.org/10.4040/jkan.22110

- 6. Chung SY, Staggers N. Measuring nursing informatics competencies of practicing nurses in Korea: Nursing Informatics Competencies Questionnaire. CIN: Computers, Informatics, Nursing. 2014;32(12):569-605. https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000000114

- 7. Peltonen LM, Alhuwail D, Ali S, Badger MK, Eler GJ, Georgsson M, et al. Current trends in nursing informatics: results of an international survey. Studies in Health Technology and Informatics. 2016;225:938-939. https://doi.org/10.3233/978-1-61499-658-3-938

- 8. Korean Accreditation Board of Nursing Education. 2022 Nursing education certification evaluation college handbook. Seoul: Korean Accreditation Board of Nursing Education; 2022.

- 9. Kim MJ, Park YM. Analysis of the impact of college students digital literacy attitude on digital literacy competency. The Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction. 2021;21(6):495-507. https://doi.org/10.22251/jlcci.2021.21.6.495

- 10. Kim MI, Lee TH, Lee HK, Lee Kh, Kim HS. Fourth industrial revolution and nursing research. Seongnam: The Korean Academy of Science and Technology; 2019.

- 11. Jo EH, Lee JH, Hwang SJ. Mediating effect of critical thinking disposition in the relationship between nursing information literacy competency and problem-solving ability of nursing students. The Journal of Korean Nursing Research. 2024;8(2):51-63. https://doi.org/10.34089/jknr.2024.8.2.51

- 12. Kim NY, Kim EA. Factors influencing of evidence-based practice competency in nursing students. Journal of the Korean Data Analysis Society. 2014;16(5):2855-2868.

- 13. Lee JY, Ha YS, Kim MH. Effects of digital literacy and communication competency on clinical competency in nursing students. Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction. 2024;24(5):499-509. https://doi.org/10.22251/jlcci.2024.24.5.499

- 14. Ryu EJ, Jang KS, Kim EA. Influence of learning presence of non-face-to-face class experience in nursing students on academic achievement: mediating effect of learning flow and moderated mediation of digital literacy. Journal Korean Academic Nursing. 2024;52(3):278-290. https://doi.org/10.4040/jkan.21241

- 15. Kim HY. The effect of nursing students' awareness of patient personal information protection, SNS addiction tendency, and nursing information literacy competency on nursing professional values. Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction. 2024;24(10):833-845. https://doi.org/10.22251/jlcci.2024.24.10.833

- 16. Won HJ, Han SY. Relationship between nursing professionalism, artificial intelligence ethical awareness, and digital health literacy in nursing students. Journal of Practical Engineering Education. 2024;16(4):415-421. https://doi.org/10.14702/JPEE.2024.415

- 17. Park MK. The effects of media literacy and grit on self-directed learning among nursing students. Crisis and Emergency Management. 2023;19(11):161-173. https://doi.org/10.14251/crisisonomy.2023.19.11.161

- 18. Song HM, Hong JY, Kim ES, Park JH, Jo EH. Influence of health behavior, health literacy and self-efficacy on self care agency in nursing students. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society. 2024;25(4):533-542. https://doi.org/10.5762/KAIS.2024.25.4.533

- 19. Jang EH. Influence of digital literacy competence on academic achievement in nursing students: the mediating effect of self-directed learning ability. Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction. 2024;23(24):273-283. https://doi.org/10.22251/jlcci.2023.23.24.273

- 20. Roh M, Kang HS, Kwon YE. The analysis of research trends in Korea on nursing informatics competencies: a scoping review. Journal of Digital Convergence. 2022;20(4):779-790. https://doi.org/10.14400/JDC.2022.20.4.779

- 21. Barnard A, Nash R, O'Brien M. Information literacy: developing life long skills through nursing education. Journal of Nursing Education. 2005;44(11):505-510.

- 22. Alfaro-LeFevre R. Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgment: a practical approach. 7th ed. Louis, MO: Elsevier; 2020.

- 23. Higgins JP, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, et al. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions version 6.3 [Internet]. London: Cochrane; 2022 [cited 2025 Sep 1]. Available from: https://training.cochrane.org/handbook

- 24. Lee DH, Shin DH. Keyword network analysis and topic modeling in an information literacy study of undergraduate students. Journal of the Korean Society for Information Management. 2024;41(3):249-268. https://doi.org/10.3743/KOSIM.2024.41.3.249

- 25. Kim S, Oh J, Lee Y. Health Literacy: an evolutionary concept analysis. Journal of Korean Academic Society of Nursing Education. 2013;19(4):558-570. https://doi.org/10.5977/jkasne.2013.19.4.558

- 26. Wong CA, Cummings GG. The relationship between nursing leadership and patient outcomes: a systematic review update. Journal of Nursing Management. 2023;21(5):709-724. https://doi.org/10.1111/jonm.12116

- 27. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers; 1988.

- 28. Cronenwett L, Sherwood G, Barnsteiner J, Disch J, Johnson J, Mitchell P, et al. Quality and safety education for nurses. Nursing Outlook. 2007;55(3):122-131. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2007.02.006

- 29. Solomons NM, Spross JA. Evidence-based practice barriers and facilitators from a continuous quality improvement perspective: an integrative review. Journal of Nursing Management. 2011;19(1):109-120. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01144.x

- 30. Lei H, Xiong Y, Chiu MM, Zhang J, Cai Z. The relationship between ICT literacy and academic achievement among students: a meta-analysis. Children and Youth Services Review. 2021;127:106-123. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106123

- 31. Brown J, Morgan A, Mason J, Pope N, Bosco AM. Student nurses’ digital literacy levels: lessons for curricula. Computers, Informatics, Nursing. 2020;38(9):451-458. https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000000615

- 32. Kang HM, Kim BM, Kim JK, Jung ES, Lee JE, Hwang SJ. Ethical values, patients’ health information protection awareness and practice in undergraduate nursing students. Nursing and Health Issues. 2020;25(1):1-9. https://doi.org/10.33527/nhi2020.25.1.1

- 33. Ministry of Health and Welfare. 2024 Healthcare institutions personal information protection guidelines. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2024 [cited 2025 Sep 1] Available from: https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000247334&utm_source=chatgpt.com (accessed Sep. 18, 2025)

- 34. Heye ML, Stevens KR. Using new resources to teach evidence-based practice. Journal of Nursing Education. 2009;48(6):334-339. https://doi.org/10.3928/01484834-20090515-06

- 35. Kim YS, Lee HJ. The mediating effect of self-leadership on the media literacy and learning agility of nursing students based on the experiences of online classes during the COVID-19 pandemic. The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education. 2021;27(4):359-368. shttps://doi.org/10.5977/jkasne.2021.27.4.35

- 36. Ahn JI, Seo YK, Kim S. A study on the generation gap in media literacy awareness in social media environment. Korean Journal of Broadcasting and Telecommunication Studies. 2012;26(6):129-176.

- 37. Chung MH, Kim JH, Hwang HS. A study on development and validation of digital literacy measurement tool. Journal of Internet Computing and Services. 2021;22(4):51-63. https://doi.org/10.7472/jksii.2021.22.4.51

- 38. Shin SY, Lee SH. A study on development and validity verification of a measurement tool for digital literacy for university students. The Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction. 2019;19(7):749-768. https://doi.org/10.22251/jlcci.2019.19.7.749

- 39. Vaart R, Drossaert C. Development of the digital health literacy instrument: measuring a broad spectrum of health 1.0 and health 2.0 skills. Journal of Medical Internet Research. 2017;19(1):1-13. https://doi.org/10.2196/jmir.6709

- 40. Yang KS, Seo SH, Ok HJ. Development of self assessment tool for digital literacy competence. Journal of Digital Convergence. 2020;18(7):1-8. https://doi.org/10.14400/JDC.2020.18.7.001

- 41. Kang SJ, Lee TW. Development and evaluation of the Korean health literacy instrument. Journal of Health Communication. 2014;19(2):254-266. https://doi.org/1080/10810730.2014.946113

Appendix

Appendix 1.

Included Studies

A1. Jang YM. The effects of media literacy and academic achievement on college adjustment among nursing students: focusing on adult learners. Korean Journal of Safety Culture. 2024;(26):215-227.

http://doi.org/10.52902/kjsc.2024.26.215

A2. Jo EH, Lee JH, Hwang SJ. Mediating effect of critical thinking disposition in the relationship between nursing information literacy competency and problem-solving ability of nursing students. The Journal of Korean Nursing Research. 2024;8(2):51-63.

https://doi.org/10.34089/jknr.2024.8.2.51

A3. Jung YI. Effect of multidisciplinary team teaching education to improve nursing information literacy, evidence-based practice competency, and problem-solving ability: Based on ‘nursing information and digital convergence. Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction. 2024;24(7):593-606.

https://doi.org/10.22251/jlcci.2024.24.7.593

A4. Kim SM, Ryu JW. The effect of communication self-confidence and critical thinking disposition on health literacy in nursing students. Studies on Humanities and Social Sciences. 2024;6(1):599-615.

https://doi.org/10.62783/shss.6.1.36

A5. Kim EH. The Influence of information literacy and nursing professionalism on career exploration behavior of nursing students. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society. 2023;24(11):197-205.

https://doi.org/10.5762/kais.2023.24.11.197

A6. Kim HJ. The relationship between nursing professionalism and nursing intention for patients with emerging infectious diseases of nursing students who had experienced COVID-19 pandemic: the mediating effect of e-Health literacy. The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education. 2024;430(1):71-81.

https://doi.org/10.5977/jkasne.2024.30.1.71

A7. Kim HY. The effect of nursing students' awareness of patient personal information protection, SNS addiction tendency, and nursing information literacy competency on nursing professional values. Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction. 2024;24(10):833-845.

https://doi.org/10.22251/jlcci.2024.24.10.833

A8. Kim S. The effects of nursing students nursing information core competencies and critical thinking dispositions on nursing practice readiness [master’s thesis]. Gwangju: Honam University; 2023. p. 1-67.

A9. Lee JY, Ha YS, Kim MH. Effects of digital literacy and communication competency on clinical competency in nursing students. Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction. 2024;24(5):499-509.

https://doi.org/10.22251/jlcci.2024.24.5.499

A10. Lee YG. Influence of metacognition, digital literacy and moral sensitivity on artificial intelligence ethical awareness among nursing students [master’s thesis]. Seoul: Ewha Womans University; 2024. p. 1-90.

A11. Nam HR Lee YR, Park HD, Lee HC, Lee YC, Kim YB. The influence of digital literacy, health literacy, depression on nursing students' health promoting behavior. The Journal of Korean Society for Health Nursing Convergence. 2024;1(2):77-86.

https://doi.org/10.69663/jkshnc.2024.1.2.77

A12. Park SH, Choi HS. Effects on nursing student’s communication competence, interpersonal relationship, and information literacy competency on problem solving ability. Korean Journal of Health Communication. 2022;17(2):99-106.

https://doi.org/10.15715/kjhcom.2022.17.2.99

A13. Song HM, Hong JY, Kim ES, Park JH, Jo EH. Influence of health behavior, health literacy and self-efficacy on self care agency in nursing students. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society. 2024;25(4):533-542.

https://doi.org/10.5762/KAIS.2024.25.4.533

A14. Won HJ, Han SY. Relationship between nursing professionalism, artificial intelligence ethical awareness, and digital health literacy in nursing students. Journal of Practical Engineering Education. 2024;16(4):415-421.

https://doi.org/10.14702/JPEE.2024.415

A15. Yang YH. The effects of SNS utilization, information literacy and communication ability on problem-solving ability of nursing students [master’s thesis]. Suwon: Suwon University. 2024. p. 1-74.

A16. Huh SS. The effect of digital literacy and academic self-efficacy on academic achievement in nursing students. Journal of the Korea Entertainment Industry Association. 2023;17(8):343-352.

https://doi.org/10.21184/jkeia.2023.12.17.8.343

A17. Jang EH. Influence of digital literacy competence on academic achievement in nursing students: the mediating effect of self-directed learning ability. Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction. 2024;23(24):273-283.

https://doi.org/10.22251/jlcci.2023.23.24.273

A18. Kim SY. The effects of undergraduate nursing student’s internet ethics awarence, self-control and critical thinking disposition on nursing informatics competency [master’s thesis]. Seoul: Dongguk University. 2023. p. 1-120.

A20. Lee JI, Kim SO. The influence of e-learning digital literacy on cognitive flexibility and learning flow in nursing students. Journal of Korean Biological Nursing Science. 2023;25(2):87-94.

https://doi.org/10.7586/jkbns.23.0001

A21. Ryu EJ, Jang KS, Kim EA. Influence of learning presence of non-face-to-face class experience in nursing students on academic achievement: mediating effect of learning flow and moderated mediation of digital literacy. Journal Korean Academic Nursing. 2024;52(3):278-290.

https://doi.org/10.4040/jkan.21241

A22. Kim YS, Lee HJ. The mediating effect of self-leadership on the media literacy and learning agility of The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education nursing students based on the experiences of online classes during the COVID-19 pandemic. 2021;27(4):359-368.

https://doi.org/10.5977/jkasne.2021.27.4.35

A23. Park HK. The effect of undergraduate nursing students' social network services addiction tendency, nursing informatics capacity, and nursing professionalism on the awareness on patient private information protection [master’s thesis]. Seoul: Dongguk University; 2021. p. 1-107.

A25. Jo MJ, Gu MO. Convergence study of influence of nursing information literacy competency on problem solving ability, self-directed learning ability and clinical performance ability in nursing students. Journal of the Korea Convergence Society. 2018;9(12):495-507.

https://doi.org/10.15207/JKCS.2018.9.12.495

A26. Lee SY, Suh SR. Influence of health literacy and self-care agency on health promotion behavior in nursing students. Journal of Health Informatics and Statistics. 2018;43(2):126-133.

https://doi.org/10.21032/jhis.2018.43.2.126

A27. Li M, Chae YJ, Ha YM. Relationships between use of information resources, critical thinking disposition, and nursing information literacy competency in nursing students. Journal of Digital Convergence. 2018;16(5):247-255.

https://doi.org/10.14400/JDC.2018.16.5.247

A28. Park JE. The relationship between information literacy, nursing process competency and evidence-based practice competency of nursing students [master’s thesis]. Seoul: Kyung Hee University; 2018. p. 1-62.

A29. Kwon JH, Kim SY, Kim JH. Relationship between nursing informatics competencies and problem solving skills among nursing students. Health & Nursing. 2016;50:115-129.

A30. Jang KS, Kim EA, Kim NY. The mediating effect of information literacy in the relationship between critical thinking disposition and self-directed learning ability among senior nursing students. Journal of the Korean Data Analysis Society. 2015;17(5):2823-2835.

A31. Kim JA, Kim HN, Park SH, An SH, Yoo MH, lee HJ, et al. A study on the information literacy of nursing undergraduate students : importance of self-leadership. Health & Nursing. 2015;49:33-49.

A32. Kim NY, Kim EA. Factors influencing of evidence-based practice competency in nursing students. Journal of the Korean Data Analysis Society. 2014;16(5):2855-2868.