Abstract

-

Purpose

This study investigates the mediating effect of job embeddedness in the relationship between nursing professionalism and turnover intention among clinical nurses.

-

Methods

A nationwide online survey was conducted using a structured questionnaire. Participants included 204 clinical nurses from tertiary hospitals in South Korea. Data on general characteristics, nursing professionalism, job embeddedness, and turnover intention were collected through self-reported questionnaires from March 19 to March 22, 2024. The analysis involved descriptive statistics, independent t-tests, one-way analysis of variance, Scheffé test, Pearson's correlation coefficients, multiple linear regression analysis, and bootstrapping, using IBM SPSS version 29.0 and the SPSS PROCESS macro version 4.2 programs.

-

Results

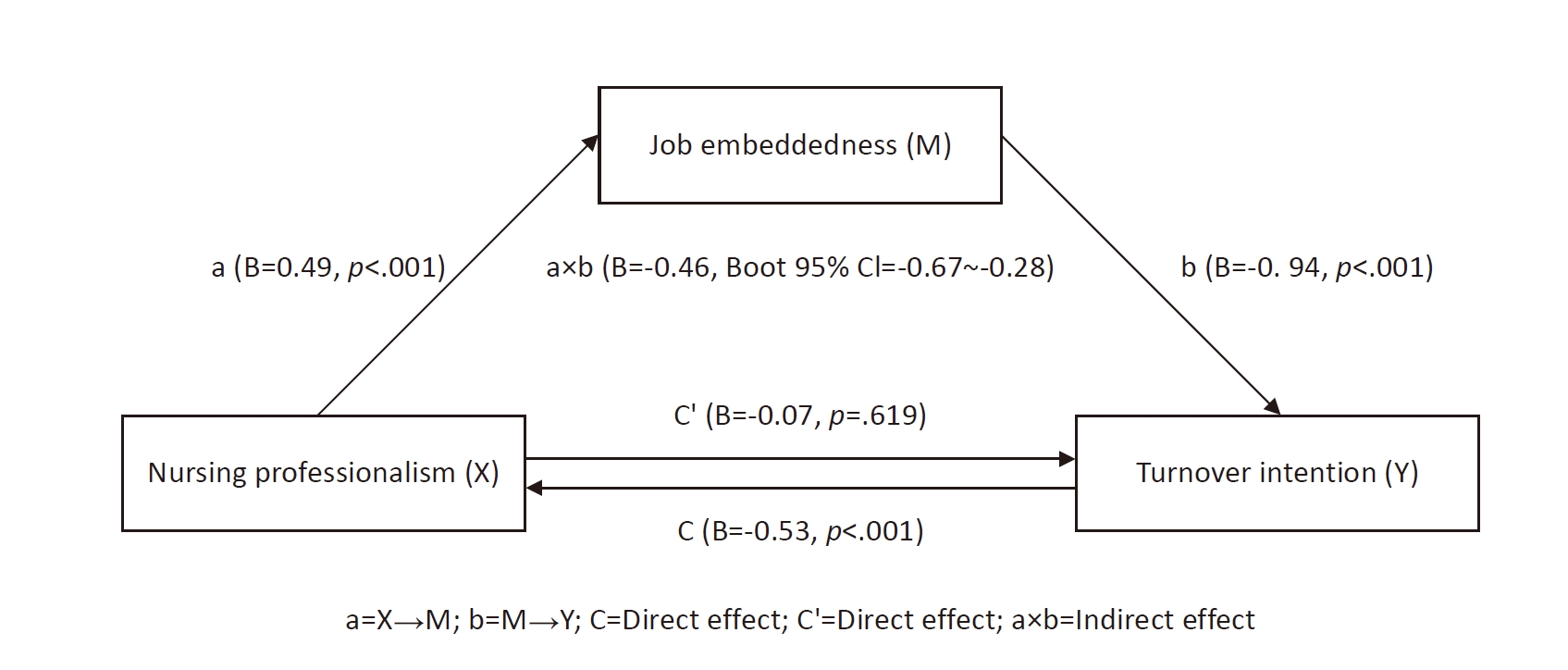

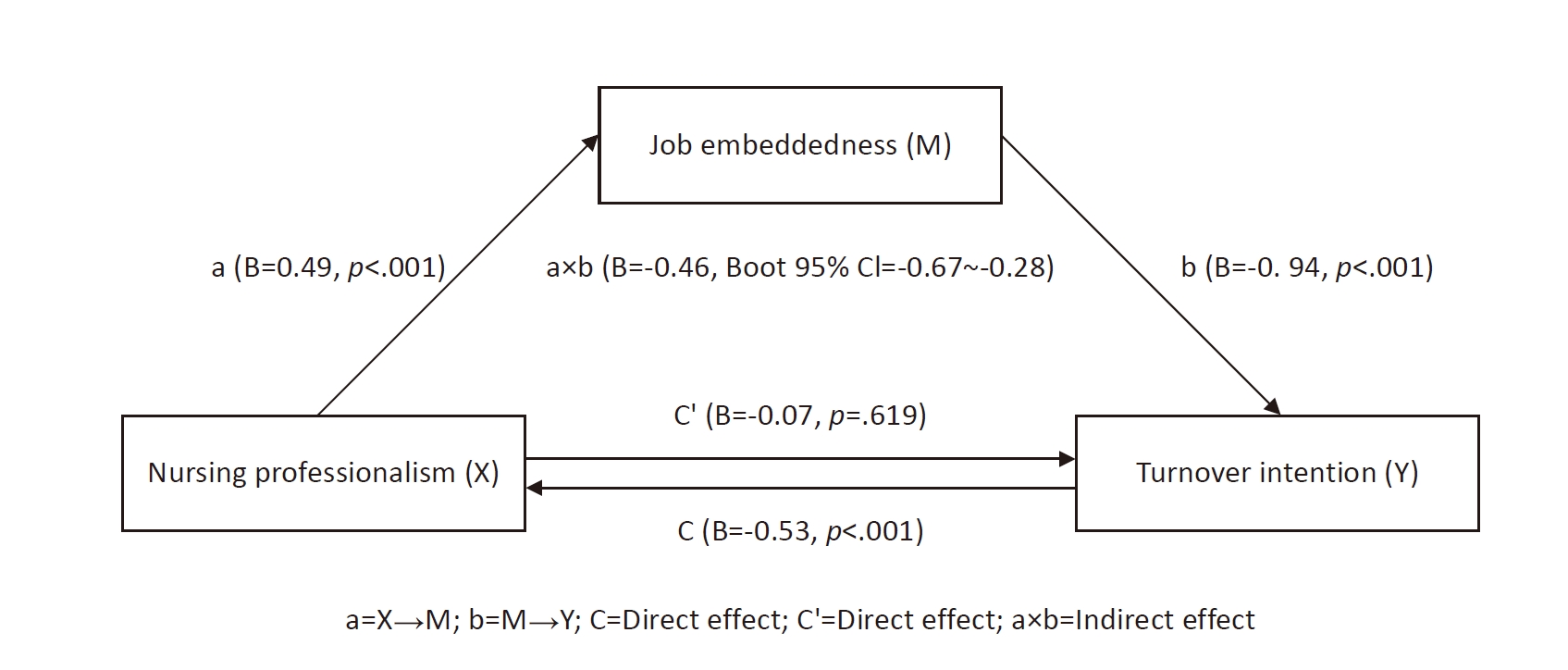

The mean score of nursing professionalism was 3.48±0.45 out of 5, job embeddedness was 3.13±0.52 out of 5, and turnover intention was 2.80±1.00 out of 5. Nursing professionalism did not directly impact turnover intention (B=-0.07, p=.649). Job embeddedness acted as a mediating factor in the relationship between nursing professionalism and turnover intention (B=-0.46, p<.05).

-

Conclusion

These findings suggest that increasing job embeddedness can reduce nurses' turnover intention. Therefore, to decrease nurses' turnover intention, it is essential to enhance nursing professionalism while simultaneously promoting job embeddedness.

-

Key Words: Nursing professionalism; Job embeddedness; Personal turnover; Nurses

-

주요어: 간호전문직관, 직무배태성, 이직의도, 간호사

서론

1. 연구의 필요성

최근 우리나라의 평균 기대 수명이 연장되고 양질의 삶에 대한 수요가 증가하면서 국가의 보건의료 인력 수급에 대한 중요성이 증대되고 있다[

1]. 보건의료인력 중 간호사는 보건의료 시스템 강화와 의료서비스 제공을 위한 핵심 인력이다[

2]. 그러나 증가하는 환자 대비 보건의료인력 부족으로 인한 열악한 근무환경과 높은 노동 강도 등은 빈번한 이직과 휴직을 초래하여 안정적인 보건의료인력 수급에 많은 어려움을 가져오고 있다[

1]. 간호사 부족은 전 세계 공중 보건 시스템의 중요한 문제이며, 2030년까지 전 세계 간호사 부족 규모가 570만명에 달할 것으로 추정하고 있다[

3]. 보건의료시스템이 잘 작동하려면 병원 조직에서 환자의 치료 효과를 높이고 환자의 욕구 충족을 위한 전문성을 갖춘 중요한 인적 자원인 간호사 확보가 매우 중요하며[

4], 이를 위해서는 지속적으로 증가하고 있는 간호사의 이직을 줄이기 위한 노력이 선행되어야 할 필요가 있다. 이직의도는 직무에 만족스럽지 못하거나 현재의 조직을 떠나고자 하는 구성원의 심리적인 상태를 의미하며[

5], 이직의도에 영향을 미치는 변수의 변화를 통해 이직의 예방적 역할을 할 수 있다[

6]. 이에 간호사의 이직을 해결하기 위해 이직의도의 중요성이 지속적으로 강조됨에 따라 이직의도에 대한 국내•외 메타분석 및 체계적 문헌고찰 연구[

7,

8]가 수행되었으며, 그 결과 이직의도에 영향을 미치는 결과변인으로 간호전문직관과 직무배태성은 통계적으로 유의한 상관관계 효과크기가 있음이 밝혀졌다. 간호전문직관이란 간호와 간호사에 대한 관념, 신념 및 이미지의 총체로 전문직으로서 간호활동 과정이나 간호 직무 자체에 대한 직업 의식적 견해를 말한다[

9]. 간호전문직관이 긍정적이고 확고하게 확립되면 직무만족을 높여 이직률이 낮아지는 등 업무 수행에 대한 간호사의 태도와 행위에 긍정적인 영향을 미치기 때문에[

10], 이직의도를 줄이기 위해서는 간호전문직관의 확립을 강화해야 한다[

11]. 또한 간호전문직관은 개인과 조직에 다양한 영향을 미치며 간호사의 긍정적인 간호전문직관은 간호사의 직무배태성을 높이는 것으로 보고되었다[

12]. 직무배태성이란 개인을 조직에 머무르게 하는 광범위한 영향력을 의미하며[

13], 자신과 관련된 직무가 조직에 깊이 뿌리내린 정도를 의미한다[

14]. 간호인력 관리 차원에서 이러한 직무배태성의 개념을 적용해 보면, 간호사의 직무배태성 증가는 간호사를 병원조직에 오랫동안 잔류하게 하고, 잔류기간이 길어짐으로써 숙련된 인력이 유지되므로 간호의 연속성을 확보함과 동시에 장기적인 차원에서 병원 경쟁력을 증가시키는 매우 중요한 요소이다[

4]. 따라서 간호사의 직무배태성을 증진시키기 위해서는 신념과 긍지를 지니고 간호를 가치 있는 일로 여겨 바람직한 전문직관을 형성하는 것이 중요하다[

15]. 또한 직무배태성은 이직에 영향을 미치는 긍정적인 요인으로 활용되고 있다. 선행 연구에서 간호사의 높은 직무배태성은 이직의도를 낮추는 중요한 변수로 확인되고 있으며[

16], 이직의도를 종속변수로 하는 다양한 연구에서도 직무배태성은 이직의도를 예측하는 매개변수로서 확인된 바 있다[

17]. 이를 종합해 볼 때, 간호전문직관이 이직의도와 직무배태성에 영향을 미치며 직무배태성은 이직의도에 영향을 준다는 선행 연구를 바탕으로 간호전문직관이 이직의도에 미치는 영향에서 직무배태성이 매개효과가 있다는 가설을 설정할 수 있다.

즉, 간호전문직관은 간호사의 직무만족[

18]과 간호역량[

19]을 향상시키고, 이는 직무에 대한 의미 부여, 자긍심, 몰입도를 높임으로써 직무배태성을 증진시키는 긍정적인 요인으로 확인되었다[

12]. 또한, 직무배태성은 병원 조직에 오랫동안 잔류하게 함으로써 간호사의 이직의도[

16,

20]를 낮출 수 있는 것으로 확인되었다. 이상을 통해 간호전문직관이 이직의도에 직접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 직무배태성을 매개로 간접적인 경로에서도 영향을 줄 수 있을 것으로 예측할 수 있다. 그러나 기존의 연구들은 주로 간호전문직관과 이직의도, 또는 직무배태성과 이직의도의 개별적인 관계 분석에 초점을 맞추고 있어, 세 변수 간의 구조적인 인과 관계를 실증적으로 규명한 연구는 찾아보기 어려웠다. 특히 조직차원에서 숙련된 간호인력을 장기적으로 유지하고자 하는 상황에서, 간호전문직관이 직무배태성을 통해 이직의도에 어떤 영향을 미치는지를 실증적으로 검증해 볼 필요가 있다. 이는 간호사의 이직을 방지하고 조직 내 잔류를 유도하기 위한 실질적인 전략 수립에 근거자료를 제공할 수 있기 때문이다. 이에, 본 연구에서는 국내 상급종합병원에서 근무하는 간호사를 대상으로, 간호사의 간호전문직관이 이직의도에 미치는 영향에서 직무배태성의 매개효과를 실증적으로 파악함으로써 간호조직의 인적자원관리 전략에 기여하고자 한다.

본 연구의 주요 목적은 다음과 같다. 첫째, 간호전문직관, 직무배태성, 이직의도의 정도를 파악한다. 둘째, 주요 변수들의 일반적 특성에 따른 차이를 파악한다. 셋째, 간호전문직관, 직무배태성, 이직의도 간의 상관관계를 파악한다. 넷째, 간호전문직관이 이직의도에 미치는 영향에서 직무배태성의 매개효과를 파악한다.

연구방법

1. 연구 설계

본 연구는 간호전문직관과 이직의도와의 관계에서 직무배태성의 매개효과를 확인하기 위한 예측적 상관관계 연구이다.

2. 연구 대상

본 연구의 표적 모집단은 간호사 면허를 취득한 후 국내 상급종합병원에 근무 중인 간호사이며 근접 모집단은 상급종합병원에서 근무하는 간호사 중 온라인 조사에 접근할 수 있는 간호사들이다. 구체적인 선정기준은 (1) 국내 상급종합병원에서 근무 중인 간호사, (2) 임상 근무 경력이 1년 이상인 간호사, (3) 입원병동, 특수부서에서 환자에게 직접 간호를 제공하는 간호사, (4) 본 연구에 대한 설명문을 읽고 설문조사에 자발적으로 참여하기로 동의한 간호사이다. 제외기준은 (1) 외래 및 행정부서에서 근무하는 간호사, (2) 간호단위에서 직접 간호를 제공하지 않는 관리자 및 수간호사이다. 본 연구에서는 간호사가 자신의 역할과 조직에 적응하는데 필요한 기간이 최소 8개월에서 12개월[

21]이기 때문에 선행 연구를 바탕으로 임상 근무 경력을 1년 이상의 간호사로 선정하였다.

대상자의 수는 G*Power program version 3.1.9.7 (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) [

22]을 사용하여, 유의수준 α=.05, 검정력 1-β=.90, 중간 효과크기(effect size) .15, 독립변수 개수 19개(연령, 성별, 학력, 결혼상태, 총 간호사 경력, 현 병원 경력, 근무 부서, 현 부서 경력, 직위, 계약형태, 근무형태, 연수입, 간호관리료 등급, 병원 소재 지역, 이직 경험 유무, 휴직 경험 유무, 직장생활 이유, 간호전문직관, 직무배태성)를 고려하여 최소 187명이 산출되었으며 탈락률 10% 정도를 고려하여 총 208명의 간호사를 연구 대상으로 선정하였다. 본 연구에서 중간 효과크기를 사용한 근거는 이직의도에 대한 메타분석[

7]에서 간호전문직관과 이직의도의 상관관계 효과크기가 -.38 [

7]로 중간 효과크기에 해당되어 본 연구에서 표본크기 산출 시 중간 효과크기를 사용하였다.

본 연구의 모든 도구는 원저자나 번역자로부터 사용 허락을 받고 사용하였다.

1) 간호전문직관

간호전문직관 도구는 Yeun 등[

9]이 개발한 29개 문항의 도구를 Han 등[

10]이 18개로 수정 및 축소한 도구를 사용하여 측정하였다. 본 도구는 5개의 요인 총 18문항으로 이루어져 있으며, 세부 요인은 각각 ‘전문직 자아개념’ 6문항, ‘사회적 인식’ 5문항, ‘간호의 전문성’ 3문항, ‘간호계의 역할’ 2문항, ‘간호의 독자성’ 2문항이다. 이 도구의 문항은 ‘전혀 그렇지 않다’ (1점)에서부터 ‘매우 그렇다’ (5점)까지 5점 Likert 척도로 부정적 진술문인 2개(17, 18)의 문항을 역 환산하여, 점수가 높을수록 간호전문직관 정도가 높음을 의미한다. 도구의 개발 당시, Yeun 등[

9]의 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .91, 이를 축소한 Han 등[

10]의 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .94였으며 본 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .85였다.

2) 직무배태성

직무배태성은 Mitchell 등[

13]이 개발한 도구를 Kim [

23]이 조직 영역 16개를 한국 병원 조직에 적합하도록 수정•보완하고, 이를 다시 Jo [

24]가 종합병원 간호사를 대상으로 수정•보완한 도구로 측정하였다. 본 도구는 3개의 요인 총 16문항으로 이루어져 있으며, 세부 요인은 각각 ‘적합성’ 7문항, ‘연계’ 3문항, ‘희생’ 6문항이다. 이 도구의 문항은 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서부터 ‘매우 그렇다’ 5점까지의 5점 Likert 척도로, 점수가 높을수록 직무배태성 정도가 높음을 의미한다. 도구의 개발 당시 Cronbach’s ⍺는 .87, Jo [

24]의 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .90, 본 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .87이었다.

3) 이직의도

이직의도 도구는 Bozeman과 Perrewe [

25]가 개발한 ‘turnover cognitions items’를 Kim 등[

26]이 한국어로 수정 및 번역한 도구를 사용하여 측정하였다. 본 도구는 총 5문항으로 이루어져 있으며, 이 도구의 문항은 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서부터 ‘매우 그렇다’ 5점까지의 5점 Likert 척도로, 점수가 높을수록 이직의도 정도가 높음을 의미한다. 도구의 개발 당시 Cronbach’s ⍺는 .92, Kim 등[

26]의 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .83, 본 연구에서 Cronbach’s ⍺는 .90이었다.

4) 일반적 특성 조사지

인구사회학적 특성은 연령, 성별, 결혼상태, 학력의 4개 항목, 직무 관련 특성은 총 간호사 경력, 현 병원 경력, 근무부서, 현 부서 경력, 직위, 계약형태, 근무형태, 연수입의 8개 항목, 조직 관련 특성은 병원 소재지, 간호관리료 등급의 2개 항목, 이직 및 재직 관련 특성은 이직 경험 유무, 휴직 경험 유무, 직장생활 이유의 3개 항목이 포함되었다.

4. 자료 수집 방법

본 연구는 자가 보고 방식의 설문지를 이용하고 눈덩이 표집 방법을 활용하여 온라인으로 자료를 수집하였다. 자료 수집은 2024년 3월 19일부터 3월 22일까지 실시하였으며, 모집 안내문을 통하여 연구의 목적과 대상자 선정 기준을 구체적으로 명시하고, 참여를 동의한 간호사들을 대상으로 자료 수집을 진행하였다. 본 연구의 목적과 절차를 이해한 후 온라인 설문에 응답한 이들은 자신이 참여한 본 연구를 다른 동료 간호사들에게 소개하였으며, 다른 동료 간호사들이 자발적으로 설문에 참여하기로 동의한 경우, 기존에 받은 온라인 설문 QR 코드와 링크를 다시 전달하는 방식으로 자료 수집을 진행하였다. 온라인 설문에 참여한 연구 대상자는 우선 대상자 선정 기준(상급종합병원 재직 여부, 1년 이상의 경력, 근무 부서, 참여 동의)에 해당하는 네 가지 항목에 응답한 뒤, 이 중 하나라도 ‘아니오’로 답변할 경우 설문이 종료되도록 설정하였다. 최종적으로 온라인으로 제출된 설문지는 총 208부였으며, 이 중 응답이 불충분한 4부(탈락률 1.9%)를 제외하고 총 204부가 최종 자료 분석에 사용되었다.

5. 자료 분석 방법

IMB SPSS version 29.0 프로그램과 SPSS PROCESS macro version 4.2 [

27]를 이용하여 통계분석을 실시하였다. 일반적 특성은 기술통계를 산출하였고, 일반적 특성에 따른 각 변수들의 차이는 등분산인 경우 independent t-test와 One-way analysis of variance를 실시하고 사후검정은 Scheffé test를 사용하였다. 이분산인 경우 Welch test를 실시하고 사후검정은 Games-Howell test를 이용하였다. 상관관계는 Pearson 상관계수를 이용하여 분석하였다. 간호전문직관이 이직의도와의 관계에서 직무배태성의 매개효과를 검정하기 전 독립변수 간의 다중공선성은 공차(tolerance), 분산팽창인자(variance inflation factor, VIF)로, 종속변수의 자기상관성은 Durbin-Watson으로 확인하였으며, Durbin-Watson 지수는 EasyFlow Statistic macro [

28]를 이용하여 산출하였다. 이후 매개효과 검정을 위해 PROCESS macro의 Model 4를 사용하였으며, 통계적 유의성 검정은 부트스트래핑(bootstrapping) 접근법으로, 부트스트랩은 재표집 횟수를 5,000회로 설정하였으며, bias-corrected 95% 신뢰구간(95% confidence interval)을 추정하여 검정하였다. 측정도구의 내적일관성 신뢰도는 Cronbach's alpha coefficients를 이용하여 분석하였다.

본 연구는 전북대학교 기관생명윤리심의위원회에서 승인(No. JBNU-2024-03-004)을 받은 후 시행하였다. 연구 대상자의 윤리적 고려를 위해 응답된 설문지는 기호화하여 처리했으며 응답 내용이나 개인정보는 비밀을 보장하며, 연구 참여를 도중에 중단하거나 거부해도 불이익이 없을 것임을 설명문에 기술하였다. 또한, 설문지는 별도로 잠금 장치가 있는 보관 장소에 3년 동안 보관한 후 영구 폐기되며, 연구 목적 외에는 사용되지 않을 것임을 명시하였다.

연구결과

1. 대상자의 일반적 특성

대상자의 평균연령은 31.74±5.88세로, 30∼39세가 97명(47.5%)으로 가장 많았으며, 성별은 여성이 195명(95.6%), 결혼상태는 미혼이 129명(63.2%), 최종학력은 간호학사가 162명(79.3%)으로 가장 많았다. 총 간호사 경력은 평균 7.78±5.26년, 현 병원 근무기간은 평균 7.04±4.89년, 현 부서 근무기간은 평균 3.59±2.82년이었다. 근무부서는 내과계 병동이 79명(38.6%), 직위는 일반간호사가 181명(88.7%), 근무형태는 교대근무가 195명(95.6%)으로 많았다. 연수입은 5,000만원 이상 7,000만원 미만이 111명(54.4%)으로 가장 많았으며, 평균은 5,671.46±1,434.99만 원이었다. 간호관리료 등급은 1등급이 139명(68.1%), 병원 소재 지역에서는 기타 시•도가 144명(70.6%), 대상자들의 이직 경험 여부는 없는 경우가 146명(71.6%), 휴직 경험 여부는 없는 경우가 154명(75.5%), 직장생활 이유는 경제적인 도움을 받기 위한 경우가 104명(51.0%)으로 가장 많았다 (

Table 1).

대상자가 인식한 간호전문직관은 5점 만점에 평균 3.48±0.45점, 직무배태성은 5점 만점에 평균 3.13±0.52점, 이직의도는 5점 만점에 평균 2.80±1.00점으로 나타났다.

3. 대상자의 일반적 특성에 따른 간호전문직관, 직무배태성, 이직의도의 차이

대상자의 일반적 특성에 따른 간호전문직관의 차이는 총 간호사 경력(F=3.34,

p=.037), 현 병원 경력(F=3.68,

p=.027), 현 부서 경력(F=2.75,

p=.043), 직장생활 이유(F=4.77,

p=.003)에 따라 통계적으로 유의한 차이가 있었다. 직무배태성은 학력(F=7.52,

p=.002), 직위(t=-2.01,

p=.046), 연수입(F=6.57,

p=.002), 간호관리료 등급(t=2.95,

p=.003), 휴직 경험(t=2.00,

p=.046), 직장생활 이유(F=4.31,

p=.006)에 따라 통계적으로 유의한 차이를 보였다. 이직의도는 학력(F=4.22,

p=.023), 총 간호사 경력(F=8.18,

p<.001), 현 병원 경력(F=11.58,

p<.001), 연수입(F=9.02,

p<.001)에 따라 통계적으로 유의한 차이가 있었다(

Table 1).

대상자가 인식하는 간호전문직관은 이직의도(r=-.22,

p<.001)와 유의한 부적 상관관계가, 직무배태성(r=.43,

p<.001)과 유의한 정적 상관관계가 있었다. 이직의도와 직무배태성(r=-.52,

p<.001)은 유의한 부적 상관관계가 있었다(

Table 2).

매개효과를 검정하기 전, 외생변수 통제를 위해 독립변수인 간호전문직관과 매개변수인 직무배태성 및 종속변수인 이직의도에 통계적으로 유의한 차이를 나타낸 일반적 특성 변수들 간 상관관계를 분석한 결과, 총 간호사 경력과 현 병원 경력 간의 r 값이 .92로 다중공선성 위험이 있는 것으로 나타나 회귀분석에 이직의도를 보다 더 반영할 만한 변수인 현 병원 경력을 투입하였으며, 그 외 일반적 특성 변수들 간에는 다중공선성의 위험이 없는 것으로 확인되었다. 이에 현 병원 경력, 현 부서 경력, 연수입은 연속변수로, 학력, 직위, 간호관리료 등급, 휴직 경험, 직장생활 이유는 더미변수로 통제하여 다중회귀분석을 실시하였다. 매개효과 검정 전 회귀분석의 가정인 종속변수의 자기상관과 독립변수 간 다중공선성을 검증한 결과, 종속변수의 자기상관 Durbin-Watson 지수를 산출한 결과(du=1.91<d=1.96<4-du=2.08)와 독립변수 간 분산팽창인자(VIF 1.11∼3.24)와 공차(.30∼.89)를 확인한 결과 본 자료가 회귀분석에 적합함이 확인되었다.

본 연구에서 간호전문직관이 이직의도에 미치는 영향에서 직무배태성의 매개효과를 분석하였다. 분석 결과, 간호전문직관은 직무배태성에 유의한 영향을 주는 것(X→M, B=0.49,

p<.001)으로 나타났으며, 직무배태성은 이직의도에 유의한 영향을 주는 것(M→Y, B=-0.94,

p<.001)으로 나타났다. 반면, 간호전문직관은 이직의도에 미치는 직접효과는 통계적으로 유의하지 않았다(X→Y, B=-0.07,

p=.649). 부트스트래핑을 통해 매개효과의 통계적 유의성을 검정한 결과, 간호전문직관이 직무배태성을 통해 이직의도에 미치는 간접효과는 B=-0.46이었으며, Bias-corrected 95% 신뢰구간이 -0.67∼-0.28로 0을 포함하지 않아 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 이는 간호전문직관이 직접적으로 이직의도에 영향을 미치기보다는, 직무배태성을 매개로 하여 간접적으로 영향을 미친다는 것을 시사한다. 즉, 간호전문직관이 높을수록 직무배태성이 증가하고, 이는 이직의도를 낮추는 데 기여함을 확인할 수 있었다(

Tables 3 and

4,

Figure 1).

논의

본 연구는 국내 상급종합병원 간호사의 간호전문직관이 이직의도에 미치는 영향에서 직무배태성의 매개효과를 확인하여, 간호사들의 이직률을 감소시키는 방안을 모색하는데 도움이 되기 위한 기초적인 자료를 제공하고자 시도되었다. 본 연구 결과 간호전문직관과 이직의도의 관계에서 직무배태성의 매개효과가 확인되었으며, 이에 본 연구의 주요 결과를 토대로 논의하고자 한다.

본 연구 결과, 간호사가 인지하는 간호전문직관은 5점 만점에 평균 3.48점이었다. 이는 본 연구와 동일한 측정도구를 사용하여 종합병원 간호사를 대상으로 한 Kim과 Park [

29]의 연구에서의 평균 3.20점보다 높았다. 반면, 신규간호사를 대상으로 한 Jo 등[

30]의 연구에서 평균 3.52점보다는 낮게 나타나 본 연구의 결과와 차이가 있었다. 일부 선행 연구에 따르면, 간호사의 임상 경력이 증가하더라도 전문직관이 자동적으로 높아지는 것은 아니며, 오히려 업무 소진, 현실적 좌절, 조직 내 소외 등의 이유로 전문직관 수준이 정체되거나 감소하는 경향도 보고되고 있다[

10,

12]. 즉, 경력이 많은 간호사일수록 오히려 조직적 지원이나 성장을 위한 동기부여가 부족할 경우 전문직으로서의 자부심이나 책임감이 약화될 수 있을 것으로 여겨진다. Dechawatanapaisal [

31]에 의하면 간호사의 경력개발 기회 제공이 직무배태성뿐 아니라 조직 몰입을 높이고 이직의도를 낮추는 데에도 효과적이라고 보고하였다. 따라서 간호사에게 자신의 전문성 개발과 업무능력 향상의 기회를 주고 자율적 권한과 책임이 있는 간호사로 성장할 수 있도록 하는 경력개발시스템[

31,

32]의 개발 및 실제적인 운영이 필요하다. 또한, 향후 경력간호사와 신규간호사를 대상으로 한 반복연구 및 비교연구를 통해 간호전문직관의 차이가 발생하는 이유를 규명할 필요가 있겠다. 간호전문직관의 하위요인들 중에서는 ‘간호의 독자성’이 가장 높은 4.21점으로 나타났으며 ‘사회적 인식’이 가장 낮은 2.77점으로 나타났다. 이러한 결과는 Park과 Yu [

33], Mun과 Kim [

34]의 연구에서 하위요인들의 평균 순위는 달랐지만 ‘사회적 인식’이 가장 낮게 나타난 결과와 같았다. 이는 간호가 전문직이라는 대중들의 낮은 사회적 인식을 간호사들이 지각하고 있다는 것으로 해석해 볼 수 있다. 한편 coronavirus disease 2019 (COVID-19) 발생 이후 국민 참여형 캠페인 ‘덕분에 챌린지’는 간호사의 기여와 간호의 가치를 인정하는 사회적 공감대 형성 및 안전한 의료시스템 형성에 대한 논의를 불러일으켰다[

35]. 이처럼 간호사의 높은 전문성을 홍보할 수 있는 소셜 미디어를 적극 활용함으로써 간호사들의 이야기를 공유하거나 의료정보를 제공하는 등 사회적으로 인정받기 위한 구체적인 방안을 마련해야 할 것이다.

본 연구에서 간호사의 직무배태성은 5점 만점에 평균 3.13점으로, 동일한 측정도구를 사용한 국내 선행 연구[

15]의 평균 3.08점과 유사하였다. 하위요인 중 ‘연계’가 3.54점으로 가장 높았으며, ‘적합성’ 3.25점, ‘희생’ 2.78점 순으로 나타났다. 이는 Kim 등[

15]의 연구 결과와 동일한 순서로, 간호사들이 부서 내 동료들과의 관계가 좋고 자신에게 의존하는 동료들이 많을수록 직무배태성이 높아짐을 시사한다. 이에 따라 조직은 정기적인 팀 행사, 프로젝트 협업 등을 통해 구성원 간의 강점을 인식하고 유대감을 강화할 수 있는 환경을 조성할 필요가 있다. ‘적합성’은 중간 이상의 수준으로 간호사들이 현재 근무하는 조직이 자신의 성향과 역량에 어느 정도 부합한다고 인식하고 있음을 의미하며, 선행 연구[

36]에서도 이직의도와 조직 잔류 의사에 의미있는 변수로 나타났다. 반면, ‘희생’ 점수가 가장 낮게 나타난 것은 조직을 떠날 경우 감수해야 할 손실에 대한 인식이 낮음을 시사한다. Xin 등[

37]의 직무배태성과 이직의도의 관계를 나타낸 메타분석에서도 ‘희생’은 이직의도와 가장 강한 부적 상관관계(r=-.46)를 보여, 이직 억제에 핵심 요인으로 작용함이 확인되었다. 따라서 조직은 장기근속자에 대한 보상, 복리후생 확대 등 제도적 기반을 마련할 필요가 있다. 실제로 국내 일개 상급종합병원에서는 장기근속자에게 상금, 유급휴가, 해외연수 기회 등을 제공하고, 경력단계에 따른 보상체계를 운영함으로써 간호사의 조직 내 기여도를 인정하고 이직률 감소에 기여하고 있다[

38].

본 연구 결과 간호사의 이직의도 정도는 5점 만점에 2.80점으로, 상급종합병원 간호사를 대상으로 본 연구와 동일한 측정 도구를 사용한 Lee 등[

39]의 연구에서 평균 2.87점으로 나타난 결과와 유사하였다. 그리고 도구는 다르지만 비례할당 표집의 전국 간호사를 대상으로 한 Choi와 Jeong [

40]의 연구에서의 평균 3.93점보다는 낮았다. 이는 측정도구가 일관되지 않아 정확한 비교에 무리가 있지만 다양한 요인들이 간호사들의 이직의도에 영향을 미치고 있음을 시사한다. 이직을 결정함에 있어 개인적, 환경적, 구조적 요인들이 영향을 주며[

41], 병원 혹은 병동마다 근무환경, 환자 특성 및 중증도 등에 차이[

42]가 있으므로 간호사의 이직에 영향을 미치는 요인을 파악하기 위한 추가연구를 수행해 볼 필요가 있겠다.

본 연구 결과, 간호사의 간호전문직관과 이직의도의 관계에서 직무배태성은 유의한 매개효과를 가지는 것으로 확인되었다. 즉, 간호전문직관이 이직의도에 미치는 직접효과는 유의하지 않은 반면 직무배태성을 통해 이직의도에 미치는 간접효과는 통계적으로 유의하여 매개변수의 중요성이 부각되었다. 이는 간호전문직관은 이직의도 감소에 영향을 주기 위해서는 직무배태성이 반드시 매개되어야 함을 의미한다. 간호사 전문직관이 내면적 가치로 존재하더라도, 그 자체만으로는 이직 결정을 직접적으로 변화시키기에는 어려움을 보여주며. 이러한 차이는 본 연구가 특정 기관에 근무하는 간호사를 대상으로 하였으며, 조직문화나 리더십 스타일, 근무환경 등의 조직 내외적 요인이 간호전문직관보다 이직의도에 더 직접적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 이는 선행 연구인 Lee와 Kang [

7]의 메타분석 연구에서 간호전문직관과 이직의도의 상관관계 효과크기(r=-.38)가 유의한 것으로 나타난 결과, 그리고 본 연구에서 두 변수간 상관관계가 유의한 것(r=-.22)으로 나타난 결과와 유사한 맥락이다. 그러나 본 연구는 다중회귀분석을 통해 더 많은 통제변수를 고려하고 변수 간의 경로를 분석함으로써 구체적인 인과적 구조를 밝힌 점에서 차별성을 갖는다. 특히 이직의도는 다양한 요인의 복합적인 결과로 나타날 수 있기 때문에, 간호전문직관이 간접적으로 영향을 미치거나, 다른 변수에 의해 매개되었을 가능성도 고려해야 한다. 따라서 향후 연구에서는 간호전문직관이 이직의도에 미치는 영향을 보다 구체적으로 확인하기 위해 다양한 조직 특성과 상황 변인을 통제하거나, 매개 및 조절 효과를 검증하는 반복 연구가 필요할 것으로 보인다. 본 연구를 통해 선행 연구에서 간호전문직관이 직무배태성에 유의한 영향을 미치며[

12], 직무배태성은 이직의도에 유의한 영향을 준다는[

16,

41] 선행 연구들을 바탕으로 설정한 본 연구의 개념적 기틀이 국내 간호조직에서 처음으로 실증적으로 검증되었다. 또한, 본 연구를 통해 직무배태성의 매개효과를 탐색하여 간호사의 직무배태성과 간호전문직관을 향상시킬 수 있는 다양한 방안을 모색하는 이론적 근거가 제공되었다. 이는 병원조직의 주요 인적자원인 간호사의 이직의도를 감소시키기 위해 간호사의 간호전문직관 증진과 더불어 개인이나, 조직차원에서 간호사가 인식하는 직무배태성을 증진시킬 수 있는 인적자원관리 전략이 중요하며 관련된 연구가 지속적으로 필요함을 시사한다. 따라서 본 연구가 설정한 연구모형을 다양한 임상 상황과 대상자에게 확인하기 위한 반복적인 연구를 수행함으로써 간호전문직관과 이직의도의 관계를 파악해 볼 필요가 있겠다.

직무배태성을 증진시키기 위한 구체적인 전략으로 직무배태성의 ‘적합성’을 높이기 위해 현재 조직이 자신과 잘 맞는다는 인식을 갖게 하여 조직 잔류 의사를 높이는 데 기여할 수 있도록[

36] 간호사 채용 단계에서부터 조직 및 직무에 대한 충분한 정보를 제공하고, 간호사의 가치관과 적성을 고려하여 인력을 적재적소에 배치할 필요가 있다[

43]. 또한, 상사 및 동료의 사회적 지지가 직무배태성과 유의한 관련이 있음을 보고하고 있어[

44] ‘연계’를 촉진하기 위해 간호사에게 팀 리더 승진, 특정 프로젝트 참여 등 업무적•지위적 발전 기회를 제공하고, 공식적•비공식적 네트워크를 활성화할 수 있는 정기적인 팀 행사나 협업을 유도함으로써 동료 간의 유대감과 조직에 대한 소속감을 증진시킬 필요가 있다[

45]. Xin 등[

37]의 연구에서 ‘희생’은 이직 억제에 핵심적으로 작용하는 요소임이 밝혀졌다. 다양한 복지제도 및 보상체계를 통해 조직을 떠났을 때 발생되는 비용이 많아질 수 있음을 인식하게 하는 전략을 세우는 적극적인 노력이 필요하며, 조직은 장기근속자에 대한 보상 확대, 다양한 복지제도 도입 등 조직을 떠날 경우 감내해야 하는 기회비용이 큼을 인식하게 만드는 제도적 기반을 마련해야 한다[

45]. 간호전문직관을 높이기 위해서는 일과 가정이 균형을 이룰 수 있도록 유연한 근무 시스템을 적용하여 전문직관 학습활동을 근무 시간 내에 제공한다면 이에 대한 참석을 촉진시킬 수 있다[

46]. 그동안 국내 연구에서 간호전문직관과 상호영향을 미치는 다양한 변인들을 분석하였지만, 교육프로그램을 개발하여 효과적인 중재 효과를 제시한 연구는 부족한 실정이다[

47]. 간호사의 전문직 개발의 가장 큰 장벽 중 하나가 참여할 자금과 시간의 부족인 것으로 나타난 결과를 통해[

48] 전문직 개발 프로그램은 쉽게 접근이 가능해야 하고 흥미를 유지해야 한다는 것을 알 수 있다[

48]. 따라서 직무에 대한 이해도와 역량을 향상시키는 교육 프로그램을 최신 동향에 맞추어서 실질적이고 적절하게 제공할 필요가 있겠다. 또한, 간호의 독자성과 전문성 및 자율성을 높이기 위해 다양한 정보교류를 통하여 연구 분야 및 전문적 임상교육을 활성화시켜 직무동기를 유발시키게 된다면 효율적인 간호업무 수행과 전문직 간호사로서의 긍정적인 간호전문직관을 형성할 수 있을 것으로 기대해 볼 수 있다.

본 연구는 전국의 상급종합병원 간호사를 대상으로 하였으나, 특정 지역의 간호사들이 다른 지역에 비해 상대적으로 많이 참여하여 국내 모든 상급종합병원 간호사에게 본 연구의 결과를 전체로 확대 적용하는데에는 제한이 있다. 따라서, 국내 상급종합병원이 위치한 행정구역을 표집하여 지역별 간호사 수를 바탕으로 전국단위의 비례할당 표집방법을 적용하는 추가적인 연구가 필요하다. 이러한 제한점에도 불구하고 본 연구를 통해 간호사의 간호전문직관의 중요성과 함께 직무배태성을 향상시킴으로써 간호사의 이직의도를 감소시킬 수 있음을 확인하였고, 이러한 과정에서 직무배태성의 중요한 매개변수로서 역할이 국내외 간호학 영역에서 처음으로 실증적으로 규명되었다는데 점에서 큰 의의가 있다.

결론

본 연구의 결과를 통해 간호사의 간호전문직관, 직무배태성, 이직의도의 수준 및 이와 관련된 특성들이 파악되었으며, 이를 통해 간호전문직관이 이직의도에 미치는 영향에서 직무배태성의 매개효과가 실증적으로 확인되었다. 즉, 간호전문직관이 높을수록 직무배태성이 높아져 이직의도가 낮아졌다. 간호사의 이직의도를 감소시키기 위해 간호전문직관을 향상시킴과 동시에 간호사의 직무배태성을 증진시킬 다양한 접근들이 이루어져야 하겠다. 본 연구는 간호사의 이직의도를 감소시키기 위한 중재방안을 모색하는데 기초자료로 활용할 수 있으며, 이를 통해 간호사의 간호전문직관과 이직의도의 관계에서 직무배태성이 중요한 매개변수임을 규명하였다는데 큰 의의가 있다.

본 연구 결과를 토대로 다음과 같이 제언하고자 한다. 첫째, 간호사의 이직의도를 감소시키기 위한 전략 개발 시 직무배태성을 고려하고, 그에 따른 간호인력을 적재적소에 배치하며 다양한 복지제도 및 보상체계를 통한 여러 전략들을 마련할 필요가 있다. 둘째, 병원조직 및 간호사들에게 간호사의 이직의도 감소를 위해 간호전문직관, 직무배태성의 중요성을 인식시키고 관리할 수 있는 기회를 제공할 필요가 있다. 셋째, 간호사의 간호전문직관과 이직의도의 관계에서 직무배태성 이외의 다양한 매개 요인 및 조절요인을 탐색하는 후속 연구가 요구된다.

Article Information

-

Author contributions

Conceptualization: JIK, SHJ. Methodology: JIK, SHJ, HEC, SK. Formal analysis: JIK. Data curation: JIK, SHJ. Visualization: JIK, SHJ, HEC, SK. Project administration: SHJ. Writing - original draft: JIK, SHJ, HEC, SK. Writing - review & editing: JIK, SHJ, HEC, SK. All authors read and agreed to the published version of the manuscript.

-

Conflict of interest

None.

-

Funding

None.

-

Data availability

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Acknowledgments

None.

Figure 1.Mediating effect of job embeddedness. CI=confidence interval.

Table 1.Differences in Variables by General Characteristics (N=204)

|

Variable |

Category |

n (%) or M±SD |

Nursing professionalism

|

|

Job embeddedness

|

|

Turnover intention

|

|

M±SD |

t or F |

|

M±SD |

t or F |

|

M±SD |

t or F |

|

(p) |

(p) |

(p) |

|

Scheffé |

Scheffé |

Scheffé |

|

Age (yr) |

23∼<29 |

85 (41.7) |

3.54±0.46 |

1.53 |

|

3.07±0.56 |

0.79 |

|

2.98±1.04 |

3.03†

|

|

30∼<39 |

97 (47.5) |

3.46±0.45 |

(2.07) |

|

3.17±0.52 |

(.498) |

|

2.70±1.01 |

(.057) |

|

40∼<49 |

18 (8.8) |

3.31±0.38 |

|

|

3.17±0.30 |

|

|

2.43±0.59 |

|

|

≥50 |

4 (2.0) |

3.51±0.33 |

|

|

3.32±0.32 |

|

|

2.85±0.30 |

|

|

|

31.74±5.88 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gender |

Man |

9 (4.4) |

3.58±0.26 |

-0.64 |

|

3.20±0.44 |

-0.44 |

|

2.62±0.65 |

0.54 |

|

Woman |

195 (95.6) |

3.48±0.45 |

(.519) |

|

3.12±0.52 |

(.656) |

|

2.80±1.01 |

(.585) |

|

Marital statue |

Single |

129 (63.2) |

3.50±0.47 |

0.95 |

|

3.11±0.55 |

-0.75 |

|

2.90±1.01 |

1.97 |

|

Married |

75 (36.8) |

3.44±0.41 |

(.342) |

|

3.16±0.45 |

(.454) |

|

2.62±0.94 |

(.050) |

|

Education level |

Collegea |

5 (2.5) |

3.36±0.48 |

0.16 |

|

2.46±0.32 |

7.52†

|

|

3.24±0.88 |

4.22†

|

|

Universityb

|

162 (79.3) |

3.38±0.46 |

(.923) |

|

3.13±0.54 |

(.002) |

|

2.85±1.04 |

(.023) |

|

Graduate schoolc

|

23 (11.3) |

3.49±0.46 |

|

|

3.20±0.37 |

a<b,c,d‡

|

|

2.63±0.80 |

b>d‡

|

|

≥Masterd |

14 (6.9) |

3.52±0.29 |

|

|

3.25±0.29 |

|

|

2.31±0.50 |

|

|

Total clinical career (yr) |

1∼<5a

|

63 (30.9) |

3.59±0.48 |

3.34 |

|

3.04±0.59 |

2.07 |

|

3.00±1.09 |

8.18†

|

|

5∼<10b

|

91 (44.6) |

3.46±0.44 |

(.037) |

|

3.14±0.50 |

(.130) |

|

2.87±1.00 |

(<.001) |

|

≥10c

|

50 (24.5) |

3.37±0.39 |

a>c |

|

3.23±0.43 |

|

|

2.40±0.71 |

a,b>c‡

|

|

|

7.78±5.26 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Clinical career at current hospital (yr) |

1∼<5a

|

74 (36.2) |

3.59±0.47 |

3.68 |

|

3.07±0.58 |

2.57 |

|

2.95±1.15 |

11.58†

|

|

5∼<10b

|

86 (42.2) |

3.44±0.43 |

(0.27) |

|

3.11±0.50 |

(.081) |

|

2.92±0.92 |

(<.001) |

|

≥10c

|

44 (21.6) |

3.38±0.41 |

a>c |

|

3.26±0.41 |

|

|

2.30±0.67 |

|

|

|

7.04±4.89 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Work unit |

Medical |

79 (38.6) |

3.53±0.52 |

1.81†

|

|

3.18±0.55 |

0.82 |

|

2.79±1.06 |

1.30 |

|

Surgical |

69 (33.8) |

3.40±0.42 |

(.153) |

|

3.14±0.52 |

(.431) |

|

2.64±0.94 |

(.275) |

|

Intensive care unit |

36 (17.8) |

3.44±0.31 |

|

|

3.05±0.38 |

|

|

2.97±1.04 |

|

|

Others*

|

20 (9.8) |

3.45±0.37 |

|

|

3.02±0.57 |

|

|

3.05±0.75 |

|

|

Clinical career at current working unit (yr) |

<1 |

22 (10.7) |

3.61±0.44 |

2.75 |

|

3.20±0.44 |

0.65†

|

|

2.70±0.81 |

0.23 |

|

1∼<3 |

75 (36.8) |

3.50±0.42 |

(.043) |

|

3.06±0.49 |

(.579) |

|

2.87±1.07 |

(.874) |

|

3∼<5 |

54 (26.5) |

3.53±0.49 |

|

|

3.16±0.53 |

|

|

2.78±0.99 |

|

|

≥5 |

53 (26.0) |

3.34±0.42 |

|

|

3.15±0.56 |

|

|

2.76±0.98 |

|

|

|

3.59±2.82 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Position |

Staff nurse |

181 (88.7) |

3.48±0.46 |

0.73 |

|

3.10±0.52 |

-2.01 |

|

2.83±1.01 |

1.24 |

|

Charge nurse |

23 (11.3) |

3.47±0.38 |

(.942) |

|

3.33±0.41 |

(.046) |

|

2.55±0.82 |

(.214) |

|

Working type |

Non-shift |

9 (4.4) |

3.38±0.43 |

-0.64 |

|

3.27±0.36 |

0.81 |

|

2.28±0.62 |

-1.57 |

|

shift |

195 (95.6) |

3.48±0.45 |

(.517) |

|

3.12±0.52 |

(.417) |

|

2.82±1.00 |

(.116) |

|

Salary (10,000 won/yr) |

2,800∼<5,000a

|

52 (25.5) |

3.52±0.50 |

0.97 |

|

2.95±0.57 |

6.57† |

|

3.15±1.05 |

9.02 |

|

5,000∼<7,000b

|

111 (54.4) |

3.50±0.44 |

(.381) |

|

3.14±0.51 |

(.002) |

|

2.78±1.02 |

(<.001) |

|

7,000∼≤9,800c

|

41 (20.1) |

3.39±0.41 |

|

|

3.31±0.37 |

a<c‡

|

|

2.40±0.68 |

a,b>c‡

|

|

|

5,671.46±1,434.99 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nursing management level |

Special grade |

65 (31.9) |

3.51±0.39 |

0.66 |

|

3.28±0.51 |

2.95 |

|

2.62±0.89 |

-1.76 |

|

1st grade |

139 (68.1) |

3.47±0.47 |

(.510) |

|

3.05±0.51 |

(.003) |

|

2.88±1.03 |

(.080) |

|

Hospital location |

Seoul |

47 (23.0) |

3.50±0.43 |

1.30 |

|

3.25±0.45 |

1.75 |

|

2.74±0.96 |

0.60 |

|

Metropolitan city |

13 (6.4) |

3.66±0.52 |

(.272) |

|

3.18±0.72 |

(.175) |

|

2.55±1.07 |

(.545) |

|

Cities and provinces |

144 (70.6) |

3.46±0.45 |

|

|

3.08±0.51 |

|

|

2.84±1.00 |

|

|

Experience of changing job |

Yes |

58 (28.4) |

3.40±0.50 |

-1.66 |

|

3.12±0.48 |

-0.16 |

|

2.79±1.06 |

-0.07 |

|

No |

146 (71.6) |

3.51±0.42 |

(.097) |

|

3.13±0.53 |

(.870) |

|

2.80±0.97 |

(.944) |

|

Experience of leave |

Yes |

50 (24.5) |

3.45±0.37 |

-0.56 |

|

3.26±0.53 |

2.00 |

|

2.60±0.86 |

-1.64 |

|

No |

154 (75.5) |

3.49±0.47 |

(.573) |

|

3.09±0.51 |

(.046) |

|

2.86±1.03 |

(.102) |

|

Reasons for working life |

For self-realizationa |

11 (5.4) |

3.61±0.42 |

4.77 |

|

3.46±0.54 |

4.31† |

|

2.30±1.24 |

1.13 |

|

To make use of my majorb |

78 (38.2) |

3.56±0.41 |

(.003) |

|

3.18±0.46 |

(.006) |

|

2.83±1.05 |

(.345) |

|

A sense of mission as a nursec |

11 (5.4) |

3.77±0.54 |

c>d |

|

3.42±0.67 |

a>c‡

|

|

2.61±0.98 |

|

|

To make moneyd |

104 (51.0) |

3.37±0.44 |

|

|

3.03±0.52 |

|

|

2.84±0.92 |

|

Table 2.Correlation between Nursing Professionalism, Turnover Intention, and Job Embeddedness (N=204)

|

Variable |

r (p) |

|

Nursing professionalism |

Turnover intention |

|

Turnover intention |

-.22 (<.001) |

- |

|

Job embeddedness |

.43 (<.001) |

-.52 (<.001) |

Table 3.Mediating Effect of Job Embeddedness on the Relationship between Nursing professionalism and Turnover Intention (N=204)

|

Variable |

Job embeddedness |

Turnover intention |

|

|

|

|

|

|

|

B |

SE |

β |

p

|

B |

SE |

β |

p

|

|

|

|

|

|

|

|

(Constant) |

0.60 |

0.32 |

- |

.060 |

6.10 |

0.64 |

|

<.001 |

- |

|

|

|

|

|

|

Clinical career at current hospital |

0.00 |

0.00 |

-.11 |

.277 |

0.00 |

0.00 |

-.17 |

.107 |

|

|

|

|

|

|

|

Clinical career at current working unit |

0.00 |

0.00 |

.00 |

.962 |

0.00 |

0.00 |

.01 |

.864 |

|

|

|

|

|

|

|

Salary |

0.00 |

0.00 |

.34 |

<.001 |

0.00 |

0.00 |

-.05 |

.599 |

|

|

|

|

|

|

|

Education level (College)*

|

-0.49 |

0.22 |

-.14 |

.030 |

0.17 |

0.46 |

.02 |

.708 |

|

|

|

|

|

|

|

Education level (University)*

|

0.06 |

0.12 |

.04 |

.616 |

0.31 |

0.25 |

.12 |

.215 |

|

|

|

|

|

|

|

Education level (Graduate school)*

|

0.08 |

0.15 |

.04 |

.585 |

0.24 |

0.29 |

.07 |

.416 |

|

|

|

|

|

|

|

Position (Charge nurse)†

|

0.09 |

0.10 |

.05 |

.404 |

0.20 |

0.21 |

.06 |

.335 |

|

|

|

|

|

|

|

Nursing management level (Special grade)‡

|

0.10 |

0.07 |

.09 |

.180 |

-0.05 |

0.15 |

-.02 |

.730 |

|

|

|

|

|

|

|

Experience of leave (Yes)§

|

0.15 |

0.07 |

.12 |

.057 |

0.15 |

0.16 |

.06 |

.348 |

|

|

|

|

|

|

|

Reasons for working life|| (For self-realization) |

0.28 |

0.13 |

.12 |

.038 |

-0.21 |

0.27 |

-.04 |

.440 |

|

|

|

|

|

|

|

Reasons for working life|| (To make use of my major) |

0.11 |

0.06 |

.10 |

.105 |

0.05 |

0.13 |

.02 |

.670 |

|

|

|

|

|

|

|

Reasons for working life|| (A sense of mission as a nurse) |

0.13 |

0.13 |

.05 |

.336 |

0.14 |

0.27 |

.03 |

.600 |

|

|

|

|

|

|

|

Nursing professionalism |

0.49 |

0.06 |

.42 |

<.001 |

-0.07 |

0.15 |

-.03 |

.649 |

|

|

|

|

|

|

|

Job embeddedness |

|

|

|

|

-0.94 |

0.14 |

-.49 |

<.001 |

|

|

|

|

|

|

|

R2

|

.37 |

.32 |

|

|

|

|

|

|

|

F (p) |

8.78 (<.001) |

6.59 (<.001) |

|

|

|

|

|

|

Table 4.Bootstrapping Results for the Mediating Effect of Job Embeddedness on the Relationship between Nursing Professionalism and Turnover Intention

|

Dependent variable |

Independent variable |

Mediator variable |

Indirect effect |

|

B |

Boot SE |

Boot 95% CI |

|

Nursing professionalism |

Turnover intention |

Job embeddedness |

-0.46 |

0.09 |

-0.67∼-0.28 |

REFERENCES

- 1. Kang TR, Seo HK, Kim KY, Kim JY, Jeong HK. Survey on the working conditions of hospital nurses. 2023 Business Report. Seoul: Hospital Nurses Association; 2024.

- 2. World Health Organization. Global strategic directions for strengthening nursing and midwifery (2016-2020) [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2016 [cited 2025 Sep 1]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789241510455

- 3. World Health Organization. State of the world's nursing 2020: investing in education, jobs and leadership. [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2025 Sep 1]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279

- 4. Lee SJ, Woo HJ. Structural relationships among job embeddedness, emotional intelligence, social support and turnover intention of nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2025;21(1):32-42. http://dx.doi.org/10.11111/jkana.2015.21.1.32

- 5. Lim SO. The influence of university hospital nurses' job stress, nursing organizational culture, turnover intention on happiness index: a case study at K university hospital [master’s thesis]. Seoul: Kyung Hee University; 2016. p. 1-93.

- 6. Moon SJ, Han SS. A predictive model on turnover intention of nurses in Korea. Journal of Korean Academy of Nursing. 2011;41(5):633-641. http://dx.doi.org/10.4040/jkan.2011.41.5.633

- 7. Lee Y, Kang J. Related factors of turnover intention among Korean hospital nurses: a systematic review and meta-analysis. Korean Journal of Adult Nursing. 2018;30(1):1-17. https://doi.org/10.7475/kjan.2018.30.1.1

- 8. Kim HN, Kim EG. A meta-analysis on predictors of turnover intention of hospital nurses in South Korea (2000-2020). NursingOpen. 2021;8(5):2406-2418. https://doi.org/10.1002/nop2.872

- 9. Yeun EJ, Kwon YM, Ahn OH. Development of a nursing professional values scale. Journal of Korean Academy of Nursing. 2005;35(6):1091-1100. https://doi.org/10.4040/jkan.2005.35.6.1091

- 10. Han SS, Kim MH, Yung EK. Factors affecting nursing professionalism. Journal of Korean Academic Society of Nursing Education. 2008;14(1):73-79. https://doi.org/10.5977/JKASNE.2008.14.1.073

- 11. Yeom EY, Seo KS. The influence of gender role conflict, nursing professionalism on turnover intention among male nurses. The Journal of the Korea Contents Association. 2016;16(12):794-804. http://doi.org/10.5392/JKCA.2016.16.12.794

- 12. Seo YS, Moon M. Impact of nursing professionalism and reciprocity on job embeddedness among Hospital Nurses. Nursing and Health Issues. 2024;29(1):90-99. https://doi.org/10.33527/nhi2024.29.1.90

- 13. Mitchell TR, Holtom BC, Lee TW, Sablynski CJ, Erez M. Why people stay: using job embeddedness to predict voluntary turnover. Academy of Management Journal. 2001;44(6):1102-1121. https://doi.org/10.2307/3069391

- 14. Reitz OE. Job embeddedness: a concept analysis. Nursing Forum. 2014;49(3):159-166. https://doi.org/10.1111/nuf.12053

- 15. Kim S, Jeong S, Jeong SH, Lee MH. Influence of ethical leadership of nursing unit managers on Job embeddedness of staff nurses: focusing on mediating effect of trust in supervisor. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2021;27(1):21-33. https://doi.org/10.11111/jkana.2021.27.1.21

- 16. Kang EH, Seo IS. Relationship of job stress to turnover intention in hospital nurses of rural areas: job embeddedness as a mediator. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2022;28(5):534-544. https://doi.org/10.11111/jkana.2022.28.5.534

- 17. Kim EH, Lee EJ. Mediation and moderation effects of job embeddedness between nursing performance and turnover Intention of nurses. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society. 2014;15(8):5042-5052. http://doi.org/10.5762/KAIS.2014.15.8.5042

- 18. Park MH, Jang KO. Influence of role conflict and nursing professionalism on nurses job satisfaction at integrated nursing Care Service Wards. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society. 2023;24(4):295-305. https://doi.org/10.5762/KAIS.2023.24.4.295

- 19. Cho EH, Ha YU. The effect of innovative behavior, creativity, nursing Professionalism on nursing competence of clinical nurses. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society. 2024;25(2):82-92. https://doi.org/10.5762/KAIS.2024.25.2.82

- 20. Kim HJ. The effects of Nurses' emotional exhaustion and professionalism on turnover intention. Korea Society for Wellness. 2023;18(1):163-169. http://doi.org/10.21097/ksw.2023.2.18.1.163

- 21. Duchscher JB. A process of becoming: The stages of new nursing graduate professional role transition. The Journal of Continuing Education in Nursing. 2008;39(10):441-450. https://doi.org/10.3928/00220124-20081001-03

- 22. Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang AG. Statistical power analyses using G* Power 3.1: tests for correlation and regression analyses. Behavior Research Methods. 2009;41(4):1149-1160. https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149

- 23. Kim JH. The effects of job embeddedness on turnover intention and organizational citizenship behavior in hospital employees: focusing on moderating effect of personality traits [dissertation]. Busan: Kyungsung University; 2010. p. 1-119.

- 24. Cho JS. Influence of job embeddedness and organizational commitment on organizational citizenship behavior in general hospital nurse [master's thesis]. Seoul: Korea University; 2015. p. 1-75.

- 25. Bozeman DP, Perrewe PL. The effect of item content overlap on organizational commitment questionnaire-turnover cognitions relationships. Journal of Applied Psychology. 2001;86(1):161-173. https://doi.org/10.1037//0021-9010.86.1.161

- 26. Kim J, Kim S, Han N, Jeong SH. Mediating effect of leader-member exchange on the ethical leadership of nursing unit managers and turnover intention of clinical nurses: a nationwide survey using proportional quota Sampling. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2024;30(1):42-54. https://doi.org/10.11111/jkana.2024.30.1.42

- 27. Hayes AF. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach. 3rd ed. New York, NY: Guilford publications; 2022.

- 28. Lee IH. Easyflow statistics EXCEL macro ver 3.0 [Internet]. Korea: StatEdu; 2024 [cited 2025 Sep 1]. Available from: http://www.statedu.com. https://doi.org/10.22934/StatEdu.2020.01

- 29. Kim HW, Park EH. The effect of organizational efficacy, self-efficacy, nursing professionalism on organizational commitment in general hospital nurses. Journal of Industrial Convergence. 2023;21(7):75-82. https://doi.org/10.22678/JIC.2023.21.7.075

- 30. Jo EH, Hwang SJ, Kim SH. The effect of critical thinking disposition, communication ability, and nursing professionalism on evidence-based practice competences of new nurses. The Journal of Korean Nursing Research. 2022;6(1):67-77. https://doi.org/10.34089/jknr.2022.6.1.67

- 31. Dechawatanapaisal D. Nurses’ turnover intention: the impact of leader-member exchange, organizational identification and job embeddedness. Journal of Advanced Nursing. 2018;74(6):1380-1391. https://doi.org/10.1111/jan.13552

- 32. Kim HY, Han YH, Kim OK. Establishing a clinical ladder system for nurses in a small and medium-sized hospital. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2018;24(5):466-478. http://dx.doi.org/10.11111/jkana.2018.24.5.466

- 33. Park HJ, Yu M. Effects of fatigue, nursing professionalism, and nursing work environment on nursing intention for COVID-19 patients among nurses in a designated COVID-19 hospital. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2023;29(3):223-233. https://doi.org/10.11111/jkana.2023.29.3.223

- 34. Mun MY, Kim MY. Influence of hospital ethical climate and nursing professionalism on patient safety management activity by nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2019;25(5):458-466. https://doi.org/10.11111/jkana.2019.25.5.458

- 35. Yun EK, Kim JO, Byun HM, Lee GG. Topic modeling and keyword network analysis of news articles related to nurses before and after “the thanks to you challenge” during the COVID-19 Pandemic. Journal of Korean Academy of Nursing. 2021;51(4):442-453. https://doi.org/10.4040/jkan.20287

- 36. Kim YS, Ryu SA. Influence of job embeddedness factors on turnover intention of nurses in small and medium sized general hospitals. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2016;22(2):158-166. https://doi.org/10.11111/jkana.2016.22.2.158

- 37. Xin W, Ming L, Leung AY, Jin X, Dai H, Shang S. Nurses’ job embeddedness and turnover intention: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Nursing Sciences. 2024;11(5):563-570. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2024.10.003

- 38. Asan Medical Center Nursing Department. Career ladder system. Seoul: Asan Medical Center; 2024 [cited 2025 Sep 1]. Available from https://nsg.amc.seoul.kr/asan/depts/nsg/K/content.do?menuId=1236

- 39. Lee D, Jeong SH, Kim HS, Chang HE. Effects of nursing work environment on job satisfaction and turnover intention in clinical nurses: the mediating effect of missed nursing care. In: Poster session presented at: Mo-im Kim Nursing Conference. 2023 Oct 5-7; Yonsei University; Seoul, Korea.

- 40. Choi MJ, Jeong SH. The effect of missed nursing care on adverse event experiences, patient safety management activity, job satisfaction and turnover Intention in nurses: a nationwide survey using proportional quota sampling. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2023;29(4):490-502. https://doi.org/10.11111/jkana.2023.29.4.490

- 41. Ha HJ, Kim YA. A convergence study about the influence of job embeddedness and nursing work environment on turnover intention of clinical nurses. Journal of the Korea Convergence Society. 2020;11(7):389-397. https://doi.org/10.15207/JKCS.2020.11.7.389

- 42. Kim SG. Comparison of job satisfaction and turnover intention of comprehensive nursing care service ward nurses and general ward nurses in small and medium-sized hospitals [master’s thesis]. Sunchon: Sunchon National University; 2020. p. 1-51.

- 43. Kim Y, Kang Y. Effects of self-efficacy, career plateau, job embeddedness, and organizational commitment on the turnover intention of nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2015;21(5):530-541. https://dx.doi.org/10.11111/jkana.2015.21.5.530

- 44. Kim SJ. Effects of nursing professionalism and nursing work environment on the job embeddedness among clinical nurses [master’s thesis]. Suwon: Ajou National University; 2023. p. 1-79.

- 45. Yoo MJ, Kim JK. A structural model of hospital nurses’ turnover intention: focusing on organizational characteristics, job satisfaction, and job embeddedness. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2016;22(3):292-302. https://dx.doi.org/10.11111/jkana.2016.22.3.292

Figure & Data

Citations

Citations to this article as recorded by